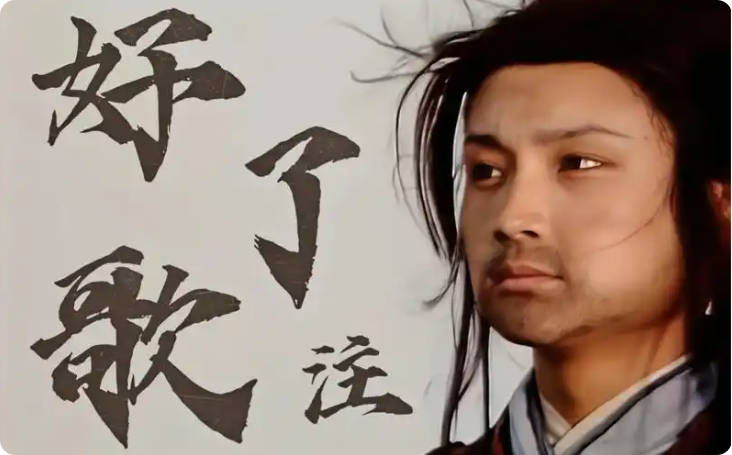

石破天惊的《好了歌》及《好了歌注》

作者:万伟恒

这世间,有谁,曾听过一声从石头里迸出的歌?

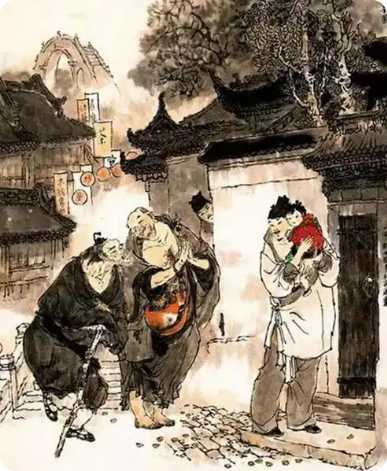

不是丝竹管弦的靡靡之音,不是庙堂之上的黄钟大吕,也不是文人雅士的浅酌低唱。那是一块被遗弃的、通了灵性的顽石,在历尽红尘的“昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花柳繁华地,温柔富贵乡”后,从它冰冷而温热的石质心肠里,挤压出的一声混合着血泪与狂笑的绝唱。这歌声,名之曰“好了”。

《好了歌》及其《好了歌注》的出现,不是文学创作,而是一场思想的石破天惊。它像一道惨白的闪电,不是照亮,而是劈开了中国文学那被温情脉脉的伦理面纱、功名利禄的锦绣文章所层层覆盖的天幕,让我们得以窥见那底下虚无的、荒凉的,然而也是绝对真实的天穹。

在曹雪芹之前,我们的文学传统里,并非没有对人生无常的慨叹。从《古诗十九首》的“人生忽如寄,寿无金石固”,到李白的“古人今人若流水,共看明月皆如此”,再到苏轼的“人生如梦,一尊还酹江月”。这些,都是优美的叹息,是才子风流的一部分,是他们在仕途得意或失意时,用以平衡心灵、彰显旷达的审美姿态。那叹息里,有无奈,有伤感,甚至有透彻,但唯独缺少一种彻底的、不容分说的决绝。他们的“空”,往往还留有余地,他们的“梦”,醒来后总还有一片可供寄情的山水或酒樽。

而曹雪芹,这个“翻过筋斗来”的人,他带来的不是叹息,而是判决。他不是在感慨“好像一切都是空的”,他是在宣告:“你们所执着的一切,本来就是‘了’的!”这其中的分别,犹如霄壤。一个是多情文人的低回婉转,一个是冷眼天才的终极审判。

让我们来听听这判决词,这曲石头的摇滚。

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有姣妻忘不了!君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?

这四段歌词,像四把锋利无比的手术刀,分别剖向了中国传统社会价值体系的四根擎天巨柱:功名、金钱、情爱、伦理。它的结构是如此简单,节奏是如此明快,甚至带着一种民歌式的粗野与直白。它不跟你讲道理,不跟你掉书袋,它只是摆出事实,最冰冷、最坚硬、最无可辩驳的事实。它将那人人艳羡的“将相”的终点,指给你看——“荒冢一堆草没了”;它将那人人追逐的“金银”的归宿,说给你听——“及到多时眼闭了”。这是一种何等直白,又何等残酷的经济学!

它撕破了夫妻伦理的温情面纱,“君死又随人去了”,没有道德批判,只是陈述一个普遍的人性现实与生存逻辑。它戳穿了血缘传承的虚幻安慰,“孝顺儿孙谁见了”,一个反问,道尽了代际之间永恒的、单向的付出与不对等的回报。这歌声,是泼天的冷水,是彻骨的寒风。它不给你任何希望的泡沫,它要把你从一切自欺欺人的迷梦中,强行摇醒。

然而,若仅有跛足道人的《好了歌》,那或许还只是一剂猛药,药性虽烈,终觉隔了一层。真正将这场审判推向高潮,将其具体化、个人化、历史化的,是甄士隐——这个刚刚经历了“小荣枯”的读书人,所作的《好了歌注》。如果说《好了歌》是理论的纲领,那么《好了歌注》就是一部浓缩的、血淋淋的实践史。

陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁,绿纱今又糊在蓬窗上。

——开篇几句,便是时间魔术的全景展现。空间在贵贱之间流转,时间在盛衰之间循环。那曾经摆满朝廷象笏的华堂,转瞬便是陋室空堂;那曾经歌舞不断的繁华地,顷刻便是衰草枯杨。而今天结满蛛丝的权贵雕梁,与今天糊上绿纱的贫家蓬窗,谁又能保证,明日它们不会再次互换角色?这已不是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的诗意感伤,而是“乱烘烘你方唱罢我登场”的闹剧现场直播。曹雪芹让我们看到的,不是缓慢的、有秩序的变迁,而是一场疯狂的、无意义的轮回。

说什么脂正浓、粉正香,如何两鬓又成霜?昨日黄土陇头送白骨,今宵红灯帐底卧鸳鸯。

——这更是对时间最恶毒的嘲讽。它将青春的鲜妍与衰老的丑陋,死亡的冰冷与情爱的火热,并置在一起,产生一种令人心悸的视觉效果。时间在这里,不是一个匀速流淌的过程,而是一个残暴的、突袭的强盗。它刚刚在“黄土陇头”掩埋了死亡,立刻就在“红灯帐底”催生出新的生命与欲望,而这新的生命,不过是下一具“白骨”的预备役。这种写法,充满了现代文学中常见的“蒙太奇”手法与存在主义的荒诞感。

金满箱,银满箱,展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长,那知自己归来丧!训有方,保不定日后作强梁。择膏粱,谁承望流落在烟花巷!

——这几句,更是将命运的不可捉摸与世态的炎凉,写到了极致。它精准地打击了每一种世俗的努力:积攒财富?转眼成空。嘲笑他人短命?自己立时毙命。精心教育子弟?可能沦为盗匪。为女儿挑选富贵夫婿?最终却落入风尘。这哪里是“命运弄人”,这简直是命运的一场有计划、有组织的屠杀!它彻底瓦解了“善有善报,恶有恶报”的简单因果论,也嘲笑了“修身齐家”那一套儒家伦理在历史洪流中的无力与脆弱。

读到这里,我们方能明白,曹雪芹的深刻与伟大,究竟在何处。他并非一个单纯的、悲观厌世的虚无主义者。他的“了”,他的“空”,是建立在对“好”的极其具体、极其生动、极其深刻的描绘与体验之上的。整部《红楼梦》,前八十回,他用尽人间最华美的辞藻,最精微的感触,最深沉的情感,为我们建造了一座极尽“好”之能事的大观园。那里有最美的少女,最纯的情感,最精致的生活,最无奈的悲剧。他先让你尽情地领略这“好”,沉浸在这“好”中,爱这“好”爱到骨子里。

然后,他才让跛足道人和甄士隐,用这《好了歌》与《好了歌注》,作为一声当头棒喝,告诉你:你所痴迷的这一切,终究是“了”。没有对“好”的极致书写,这“了”便只是无力的牢骚;唯有在“好”的废墟上建立起的“了”,才具有摧枯拉朽、惊心动魄的力量。他的哲学,是饱含着血泪与温度的哲学,是“于繁华处见荒凉,于热闹处见寂灭”的哲学。

这便是曹雪芹的现代性,甚至是后现代性。他在二百多年前,就已经用一种文学的方式,触及了现代人所困惑的终极问题:当一切传统价值、伦理规范、人生追求都被证明是短暂、相对甚至虚幻的时候,人存在的意义究竟是什么?他解构了“立功、立德、立言”三不朽的迷思,他质疑了家族传承的永恒性,他甚至窥破了情爱本身的短暂与无常。他把他笔下的主人公贾宝玉,这个“于国于家无望”的“废物”,这个只相信“女儿是水做的骨肉”的情痴,最终也送上了“白茫茫大地真干净”的出家之路。这是一条个体在价值废墟上,所能做出的最孤独,也最决绝的选择。

回到我们自身,这个被更多的“功名”、“金银”、“姣妻”、“儿孙”所裹挟的现代世界。我们比任何一个时代的人都更忙碌,更焦虑,更拼命地想要抓住一些什么。我们追逐财富的积累,地位的攀升,流量的爆红,情感的依赖……我们比贾雨村更渴望“笏满床”,我们比王熙凤更精通“算计”,我们甚至比贾宝玉更执着于“情”的片刻欢愉。我们陷入了比《红楼梦》时代更为庞杂、更为精细的“好”的迷阵之中。

而《好了歌》,就像一枚穿越时空而来的、永不失效的清醒剂。它在我们为股票涨跌而狂喜或沮丧时,在我们为职位高低而勾心斗角时,在我们为情爱得失而辗转反侧时,在我们为儿孙前程而焦虑不堪时,在我们沉迷于社交媒体上的点赞与关注时,在我们追逐一个又一个风口和热点时……它那冰冷而嘲弄的歌声,便会幽幽地响起:

“荒冢一堆草没了……”

“及到多时眼闭了……”

“君死又随人去了……”

“孝顺儿孙谁见了?”

它逼问我们:在这一切“好”的尽头,那终将到来的“了”的面前,我们今日所有的执着、所有的疯狂、所有的痛苦,其终极意义,究竟何在?它不能给我们答案,但它强迫我们去思考。这思考本身,或许就是在虚无的深渊上,架起的一座脆弱的桥梁。

这声从大荒山无稽崖青埂峰下传来的石头的歌,这声由曹雪芹以一生血泪谱写的歌,注定要穿越无数世代,在每一个迷失于“好”的迷梦中的人耳边,响起它石破天惊的、关于“了”的启示。它是一场永恒的提醒:在看透生命的虚无之后,我们如何更有尊严、更有温度、更清醒地,度过这“好”的一段旅程。

这,便是《好了歌》不朽的魅力与威力。

作者:万伟恒 ,自由职业者,贵州安顺人。往来于城乡之间,游走于江湖之上,只愿意独来独往,无所谓宠辱浮沉。热爱读书,喜欢写作,偶有佳作,自娱自乐,偶然获奖,纯属巧合。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论