学术交流声音

在双向突围中开辟艺术新径

——徐里的艺术成就、

独特价值及其国际影响

[澳洲]庄伟杰

摘 要:徐里先生的艺术之旅,可谓是一场跨越文化疆域、沟通东西心灵的深刻对话。他于画布之上,以非凡的智慧与胆魄,将西方油画的厚重肌理与东方水墨的灵性魂魄熔铸一炉。其笔下所呈现的,既非简单的技法嫁接,亦非表面的符号挪移,而是在深刻理解两种伟大传统精髓之后,于精神层面所完成的创造性升华与再生——一种真正植根于本土文化沃野、又饱含时代精神与人类共感的视觉诗篇。同时,在中西文化艺术空间架起七彩的桥梁。作为一个特殊的个案,无疑的为中国当代艺术的探索与前行带来诸多有益的启示。

关键词:徐里绘画;双向突围;艺术成就;独特价值;国际影响

作者简介:庄伟杰,闽南人,旅居澳洲,诗人作家、评论家,文学博士,复旦博士后,《中文学刊》社长总编,山东大学诗学高等研究中心特聘研究员,浙江传媒学院文学院特聘教授,主要从事诗歌文学创作与评论,以及华文文学和文化艺术研究。

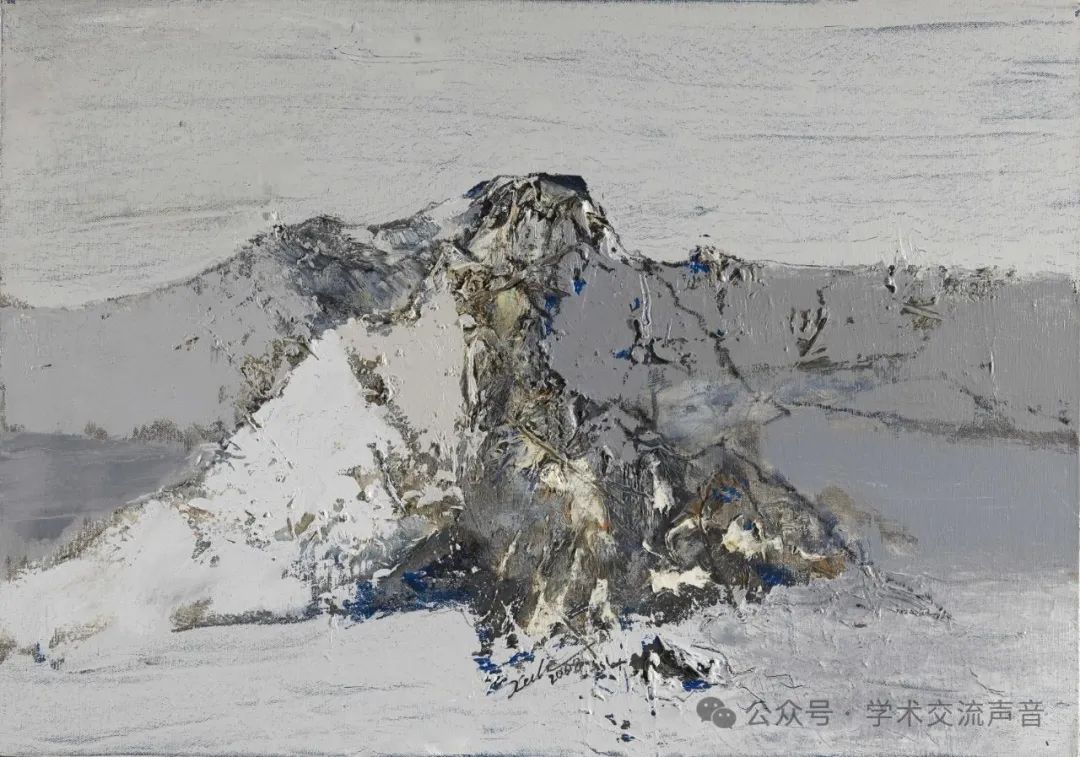

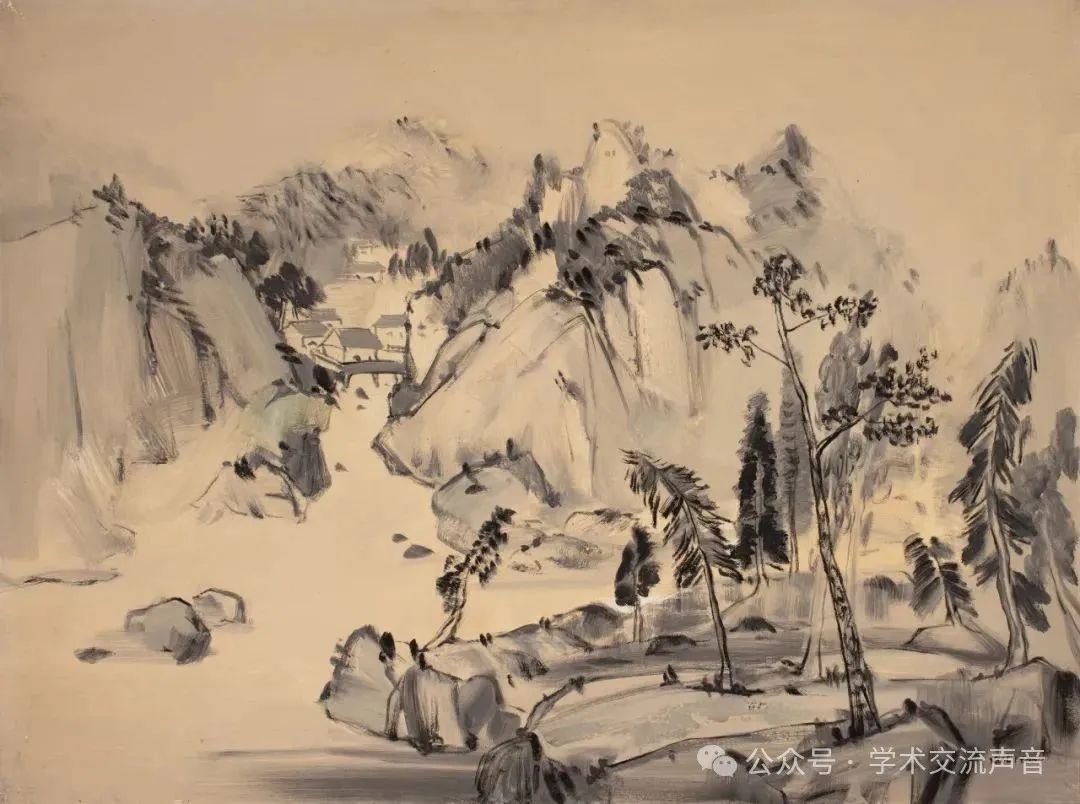

《云崖飞瀑》120x90cm 2024年

话说回来,要谈论徐里艺术在当代画坛的独特价值意义及其产生的国际影响,有必要先探讨徐里绘画的心路历程、风格特色和艺术成就,以及在中西艺术之间如何架起多彩的桥梁,乃至对当代艺术带来什么深刻启示。拙文仅是一点个人心得或体悟,如同在一片缤纷的花海里徜徉,信手采撷一花一叶而已。是以管窥蠡测,不揣浅陋,就教于画坛艺界方家暨读者诸君。

一、风格特色:融贯中西镕铸新肌的多元艺术语言

纵观徐里的绘画作品,我们可以发现,其艺术创作始终以“中国精神”为内核,在技法与审美上实现了中西艺术语言的深度融合。尤其是进入新世纪以来,他自觉地把西方油画与中国水墨加以巧妙浑融,并在不断突破中卓然而立,特别是他最擅长的拿手好戏——写意油画。诚然,他的作品既非对传统的简单复制,也非对西方艺术的生硬模仿,而是通过“意象性”的提炼,构建出兼具民族性与世界性的独特风格体系。这种自带光谱的创新型实践,在艺术史上甚为鲜见。因此,要了解、鉴赏和把握徐里的绘画艺术,唯有结合其“写意油画”的艺术探索,从技法融合、文化意蕴及审美突破等层面进行深入解读。

《云水禅心》90×70cm 2024年

《家园》90×90cm 2017年

2005年荷塘125x95cm

二、艺术成就:传统文脉的当代转化与时代重构

有实力自有魅力。作为跨越油画与国画双重领域的艺术家,徐里的创作实践不仅实现了个人艺术语言的突破,更是在文化维度上完成了对民族艺术精神的深度开掘与时代重构。

在他那些最具代表性的写意油画作品中,大多以中西技法的创新融合、诗性审美的意境营造和超现实的人文意蕴来加以灵活架构,让笔墨色彩听从画家主体的呼唤,既承继文人画“意在笔先”的艺术哲学,又赋予油画以东方含蓄的韵律美。对此,美术评论家尚辉经过一番论证后认为:“徐里的意象油画是真正把中国文化精神与书画创作方法转用于油画的艺术探索。他的这种意象油画是在刘海粟、董希文、罗工柳、吴冠中、朱乃正等之后,再度把笔意墨韵嫁接到油画里进行中国文化性探索的创作。以文化物的儒雅,以笔写意的品格,以虚超实的境界,或许也成为徐里在当代文化的语境中对意象文心的诗性最完整,也是最饱满的个性创造。”④如此见地,颇具说服力。笔者深以为然。起码有三大依据或理由足以证明:

《荷塘清韵》120×90cm 2024年

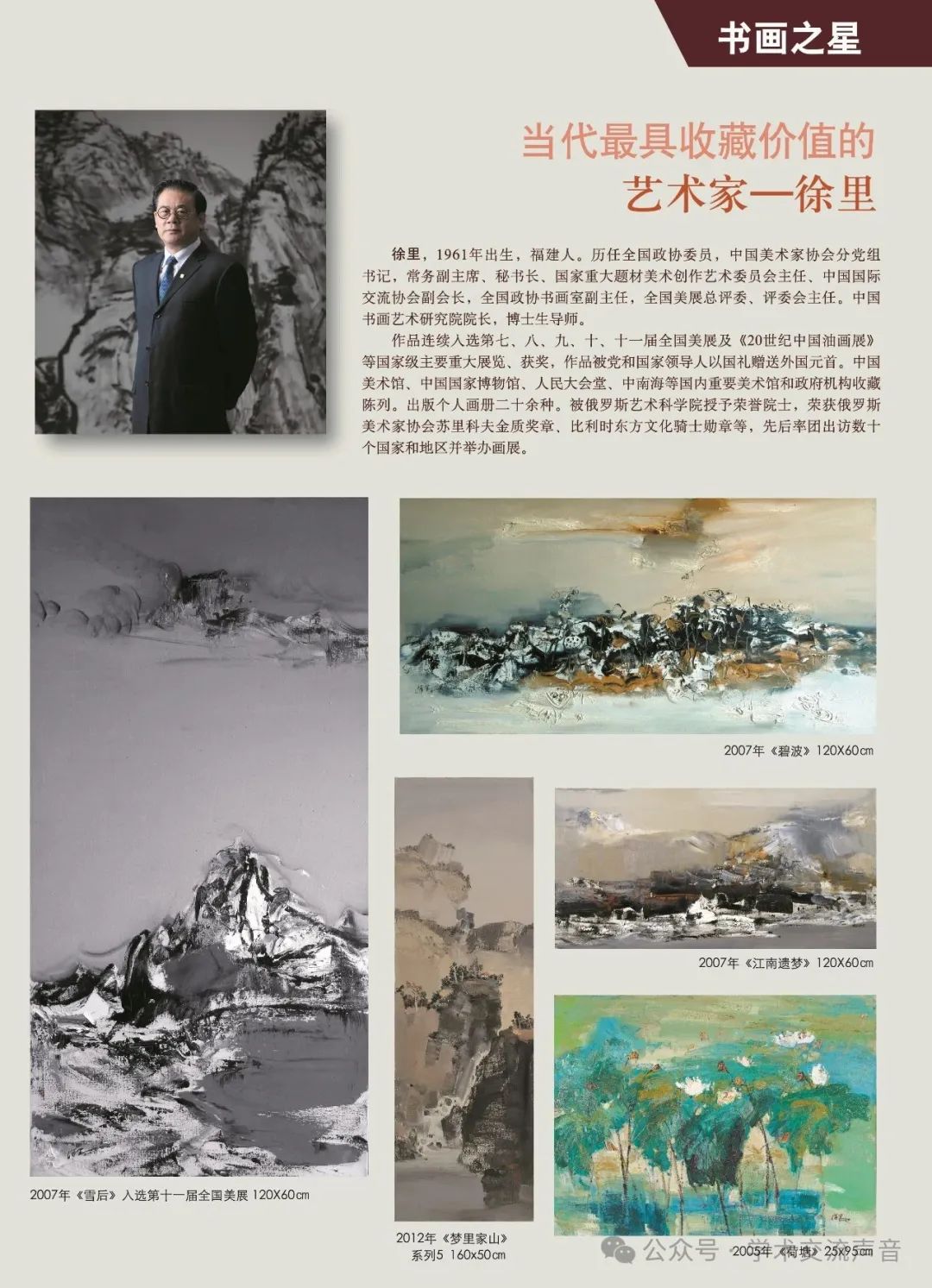

一者,“油画民族化”的理论实践。徐里提出“用油画语言讲述中国故事”的创作理念,在《大江东去》等作品中,他将散点透视与焦点透视并置,以书法线条解构油彩的块面结构,使黄河激流呈现出“飞白”笔意般的奔腾之势。这种探索打破了百年来“以西改中”的单向路径,建立起“以中化西”的新范式,为油画本土化提供了极具启示性的案例。《江南遗梦》不仅是技法跨界的大胆实验,更以梦境为桥,将中国山水精神注入油画血脉,在“色彩的浓度与质感的融合”中,让遗失的江南在超现实诗境中重生,印证了徐里所言:“画出中国人独有的精神追求,才是油画的东方灵魂。”

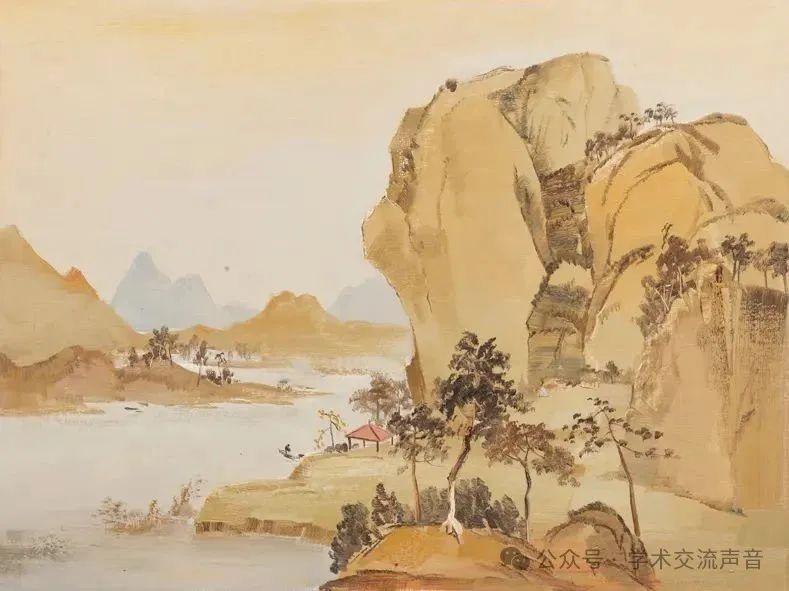

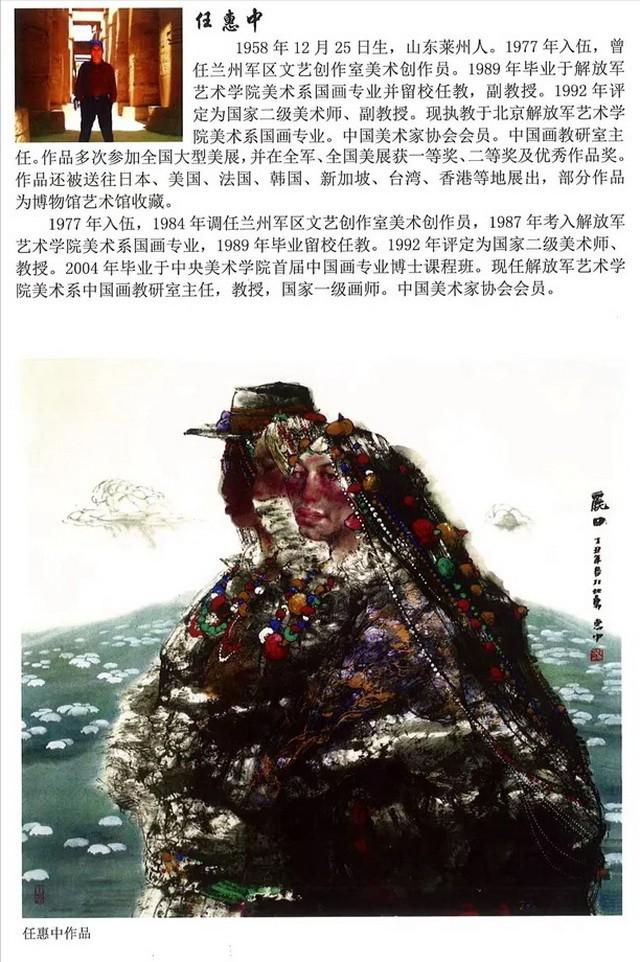

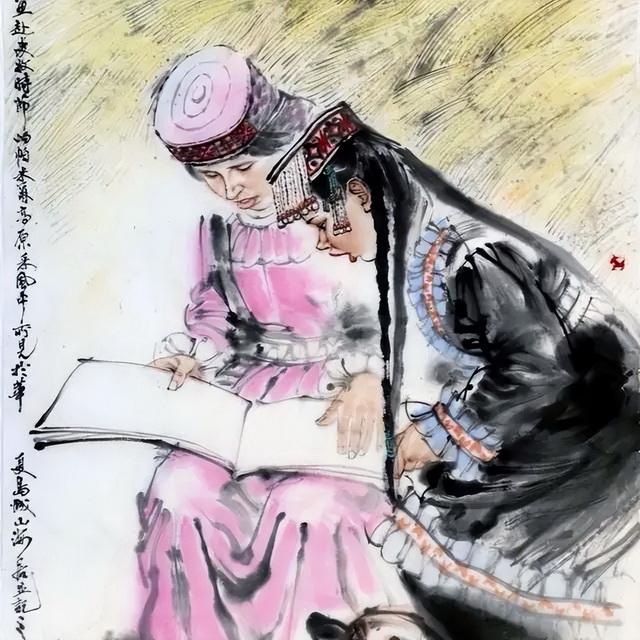

二者,西藏主题的史诗性表达。三进西藏的写生经历,使徐里得以将雪域高原升华为精神图腾。在《天长地久》等作品中,藏民虔诚的目光与经幡的律动交织,绛红色袈裟与雪山冷调形成色彩交响,既是对藏族文化的视觉史诗,更隐喻着人类对信仰的永恒追寻。这种创作超越了民族风情的表层记录,以“神圣性”的审美体验重构了当代艺术的人文维度。

三者,文人画精神的现代激活。在《达摩祖师》《静观》等作品中,徐里以简笔大写意重塑传统道释人物:钟馗怒目圆睁的夸张造型源自陈洪绶的怪诞趣味,衣纹线条的顿挫转折则融入碑学书法的金石力度。这种创作既保留了文人画“以形写神”的核心,又以现代性的视觉张力消解了传统水墨的程式化桎梏,使古典题材焕发出当代生命力。

《峰高气清》120×90cm 2017年

在20世纪以来中国艺术家探索“油画民族化”的漫长征程中,从林风眠的抒情诗意,到吴冠中的形式韵律,再到徐里的“写意油画”,其间的探索路径益发清晰可辨。徐里以其鲜明的个人风格和自觉的理论构建,将这一探索推向了某种新高度。他并非简单地给油画披上“中国化”的外衣,而是在精神内核与形式语言上实现了有效的转化与创新,为中国油画乃至世界艺术贡献了独特的“中国方案”。这种在艺术语言本体论上的突破,奠定了其作品在艺术史坐标中绕不过去的位置。

三、独特价值:在天人合一中重构当代艺术的文化坐标

人事有代谢,往来成古今。新旧交替也好,历史发展与艺术流程也好,自有其规律。一个真正意义上的艺术家。除了必须充分认识自己把握自己外,还应当知来路,明归途。即了解自己的根源和明确未来方向的重要性。对此,徐里明心见性。他清醒地意识到:“如何在源于西方的油画体系中表现中国境界、中国审美及中西文化差异,探寻自我,值得我们思考。”

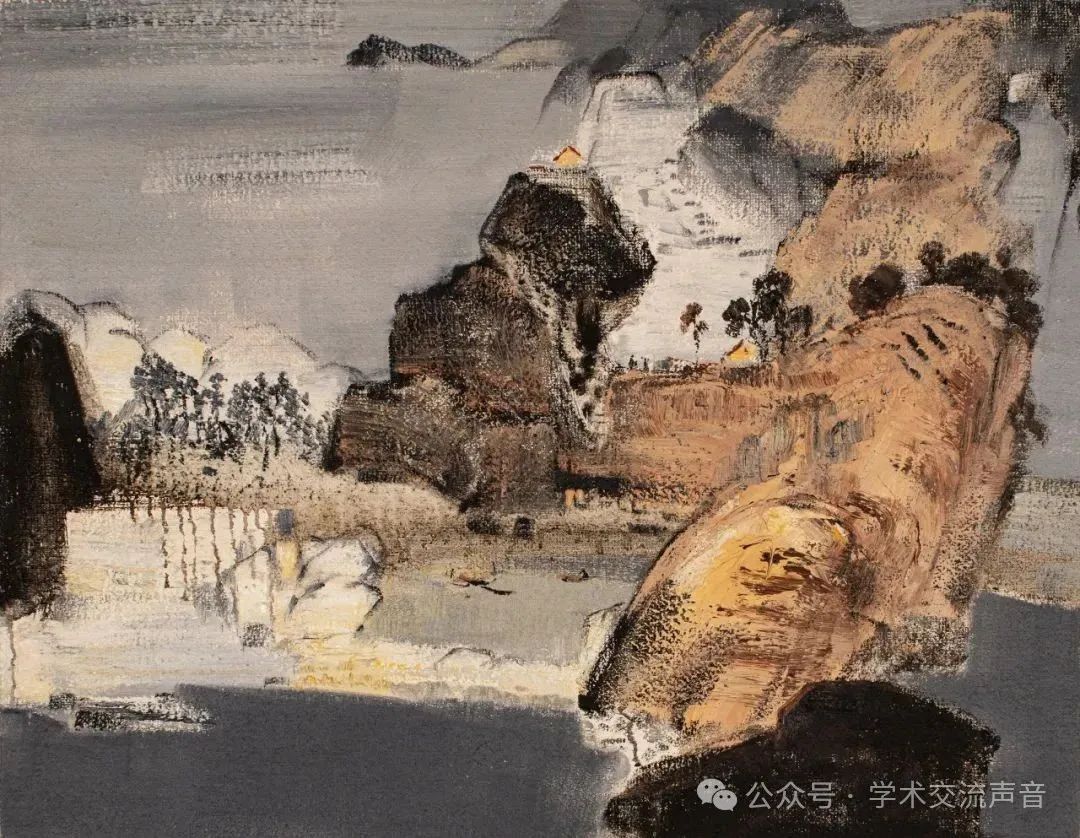

于是,他从驰誉中外的赵无极、吴冠中、朱德群等艺术家身上发现,这些前辈艺术大师,“其人其作似中西文化巧妙结合,融西方绘画技法和中国传统审美于一身,汇透视、造型、写意、境界于一处,别具特色。”经过一番潜心探研,他有意识地把西方绘画艺术中的观察方法与准则,融入中国传统的意象思维,冀望借助现实生活元素表现心中的物象,在天人合一中重建当代艺术的文化坐标。在他看来,“油画中国化的实践过程就是东西方文化的交汇,但不局限于表面,最核心的要求体现在如何围绕中国精神、中国境界和中国气派进行研究、探索与创造。”⑤无庸讳言,在全球化语境下,徐里的艺术探索为中国绘画的现代转型提供了多重启示,其绘画艺术价值不仅在于技法创新,更在于文化立场的自觉与艺术哲思的深度。

《屿声》120×90cm 2015年

首先,是传统文脉的创造性转化。徐里拒绝将传统视为封闭的遗产,而是以“打进去再打出来”的态度进行活化。在《江天胜览图卷》中,他既运用传统皴法勾画山石,又借鉴塞尚的几何构成重组空间,使古典山水获得了现代性的形式表达。这种“古法今用”的实践,证明传统并非创新的对立面,而是可被重新编码的文化基因库。因此,他不断将传统中国书画元素植入油画进行深层探索与革新,尤其是将文人山水画的意象观照与写意笔墨同油彩的异质同构转换,用以“探求油画文心意写的鲜明中国精神”(尚辉语)。

再者,是跨文化对话的范式意义。徐里绘画作品在威尼斯双年展等国际舞台的亮相,展现出非西方艺术家的主体性建构路径——既以油画媒介参与全球艺术对话,又通过意象性语言坚守文化根性。正如《月下雪山静》系列画作中,月光下的雪峰以水墨晕染表现光的微粒感,这种介于具象与抽象之间的表达,既迥异于西方风景画的科学观察,又超越了东方主义的符号堆砌,建立起真正的跨文化审美通约。

《云起山空》100×80cm 2014年

徐里的艺术探索与实践证明:油画民族化绝非简单题材移植,完全可以通过笔性转换(如书法入画)、空间重构(如散点透视)、色彩主观化(类水墨灰调)等方法实现文化基因的深层转译。或以“线骨墨韵”破油彩之实,或以“留白造境”代焦点叙事,将文人画的“书写性”升华为写意油画的核心语法,从而在形式上打通“似与不似”(齐白石语)的美学尺度,在精神上接续“立万象于胸怀”(姚最语)的东方创作艺术观,为新时代中国艺术的开拓创新提供新思路并带来某种可能性。

四、双向突围:东方写意精神与油彩表现力度的世纪交响

前段时间,迪拜世博园中国馆内,徐里的油画作品静立其中,却如黄钟大吕,以磅礴气势与浓烈色彩,撩拨着异域观者的心弦。这不仅仅是一场艺术展,更是一场跨越时空与地域的“东西对话”。徐里先生用他独创的“写意油画”,将东方水墨的飘逸精神气韵与西方油画的厚重表现力熔铸成崭新的视觉语言,在当代中国艺术版图上镌刻了其独标风采的印记。

《云水绕山雄》120×90cm 2014年

《向云端》120×90cm 2013年

正是“双向突围”的艺术探险,造就了徐里作品别具一格的独特价值。一个画家的作品是否具有收藏价值,或者说,一件艺术品收藏价值的确立,从来不是空中楼阁,它取决于作品本身的艺术创新性、艺术史地位、艺术家的综合影响力、市场流通的稳定性以及学术研究的支撑力。徐里作品的收藏价值,应是这多重维度共同作用的结果。而其艺术史意义同样不容置疑。

徐里在画面上的“双向突围”,当可视为东方写意精神与西方油画语言之间一场精彩的联姻,其中蕴含着中国当代艺术确立自身文化坐标的艰辛探索。其作品所展现的特殊价值,早已超越了单纯的技法创新,成为民族文化在全球化语境下寻求主体性表达的象征。那些被国家殿堂珍藏、作为国礼远播四海、在国际艺坛赢得赞誉的画作,足以证明其收藏价值性强。未来随着中西艺术的对话深化,徐里绘画作品可能更受追捧。

打开徐里的艺术生涯,堪称与中国美术的现代转型同频共振。他以“守正创新”为圭臬,在油画与国画的双向突围中开辟出新径;以“文化自觉”为底色,在全球化浪潮中树立起鲜明的中国坐标。其作品既是个体生命经验的诗意凝结,更是民族艺术精神的生动显影。在特定的时代语境中,当人工智能技术冲击艺术创作之时,徐里坚持的“偶然性”与“情感温度”,恰恰揭示了艺术不可替代的人文价值。因为在算法的精确与效率之外,人类仍需以笔墨追问存在的意义,用色彩铭刻灵魂的颤音。这种坚守,使得徐里的艺术不仅属于当下,同时指向未来艺术发展的某种可能,并在技术理性与人文精神的张力中,重新确证艺术的本质价值。

《皖南春早》120×90cm 2012年

徐里先生的艺术实践,宛如一座跨越东西的精神长桥,既深扎于五千年华夏文明的沃土,又向人类一切优秀文化成果敞开怀抱。在文化自信日益成为民族复兴精神支撑的今天,徐里的艺术道路昭示着:唯有根植传统、拥抱时代、胸怀天下,在创造性转化与创新性发展中,才能锻造出具有永恒魅力和世界意义的艺术珍品。而这,无疑为中国乃至世界艺术未来的发展,点亮了一盏充满东方智慧的航标灯。

五、国际影响:呈现人类共通情感与哲思的普世价值

徐里强大的学术背景与社会影响力,为其绘画作品的价值提供了坚实支撑。作为中国美术家协会的核心人物、国家重大题材美术创作艺委会主任、全国美展总评委与评委会主任,他身处中国美术生态的顶层,其艺术观点与实践方向对中国当代美术发展具有风向标意义。同时,他作为中国书画艺术研究院院长兼博士生导师的身份,意味着其艺术理念与技法体系正在被系统研究和传承,确保了其艺术生命的延续性。这种官方与学术体系的双重高度认可,极大地提升了其作品在收藏体系中的权威性和稳定性。

从市场表现来看,徐里作品已进入高端、稳定的流通渠道。作品被中国美术馆、中国国家博物馆、人民大会堂、中南海等国家最高级别的艺术殿堂和权力象征机构永久收藏陈列,这不仅代表了国家层面对其艺术成就的至高肯定,也意味着其作品已进入国家文化宝藏序列,具有极高的文化象征价值。其作品多次被国家领导人作为“国礼”赠予外国元首,从另一层面赋予其作品独一无二的政治文化附加值,使其成为代表国家形象的艺术名片。这种“国家收藏”与“国礼”属性,为其作品构筑了极高的价值壁垒,是市场信心的重要保障。

徐里作品的市场稀缺性亦十分显著。艺术家对创作的严谨态度决定了其高质量作品的产出并非海量。而顶级机构的大规模收藏,进一步减少了市场流通的精品数量。物以稀为贵,稀缺性是艺术品价值长期看涨的关键要素之一。徐里画作在国内外重要拍卖会上的稳健表现,以及被海内外实力藏家持续关注与收藏的事实,充分印证了市场对其价值的高度认可及未来潜力的坚定预期。徐里的艺术成就及其作品所承载的多重价值,已经并将持续吸引着寻求文化深度、艺术高度与价值稳定性的顶级藏家的目光。

徐里的中国山水油画走进沙特阿拉伯(2025.6)

徐里油画展亮相迪拜世博园,

架起中阿艺术交流桥梁(2025.6)

国际主流艺术界对徐里的高度认可,是其影响力富有权威性的“背书”。俄罗斯艺术科学院授予其“荣誉院士”称号,这是俄罗斯艺术领域的最高荣誉之一;俄罗斯美术家协会为其颁发代表极高成就的“苏里科夫金质奖章”;比利时授予其“东方文化骑士勋章”。这些沉甸甸的国际奖项,并非浮泛的客套,而是西方主流艺术机构对其艺术成就、艺术理念创新性及其所代表的中国文化价值的充分肯定。它们标志着徐里的艺术探索和成就,不仅在中国语境中卓然成家,而且成功嵌入并获得了西方艺术价值体系的严格审视与由衷敬意。这种来自艺术源流地的专业认可,为其国际声誉构筑了坚不可摧的生命基石。

徐里的国际影响,实质上是一种“双向突围”战略在全球化舞台上的精彩呈现。他带上经过创造性转化、熔铸了东方智慧的油画新语言走出国门,主动参与世界艺术对话,成功地让世界看到了中国当代艺术并非对西方的简单模仿或追随,而是具有独立精神与美学价值的创造性力量。他以自己的艺术实践,有力地参与并推动了中国文化在全球价值体系中的“突围”,即从被凝视的“他者”,逐渐转变为平等对话的参与者乃至价值标准的贡献者。他的成功经验同样见证和表明:真正的文化自信,建立于如切如磋的开放交流中;真正的国际影响,源自于如琢如磨的独特创造。

徐里艺术的国际旅程,其实就是一场持续的文化能量输出。这种输出及其带来的影响力,源于其艺术中蕴藏的人类共通情感与哲思,也得益于他作为文化使者的不懈躬行。

六、启示与思考:如何在东西方艺术交汇处树立中国坐标

徐里先生的艺术之旅,可谓是一场跨越文化疆域、沟通东西心灵的深刻对话。他于画布之上,以非凡的智慧与胆魄,将西方油画的厚重肌理与东方水墨的灵性魂魄熔铸一炉。其笔下所呈现的,既非简单的技法嫁接,亦非表面的符号挪移,而是在深刻理解两种伟大传统精髓之后,于精神层面所完成的创造性升华与再生——一种真正植根于本土文化沃野、又饱含时代精神与人类共感的视觉诗篇。同时,在中西文化艺术空间架起七彩的桥梁。作为一个特殊的个案,为中国当代艺术的探索与前行带来诸多有益的启示。

2008年玉山

《溪山居》120×90cm 2007年

一是,在艺术语言的独创性上,如何开辟出前所未有的新境。徐里先生以油画材质为基,大胆吸纳中国写意水墨的核心精神——“气韵生动”与“澄怀味

二是,在文化价值的建构上,如何扎根本土与世界进行平等对话。文化艺术本身是一条苦旅。徐里先生始终将中华美学精神的深厚底蕴作为艺术航程的罗盘扬帆前行。其作品所展现的山川风骨、生命感怀、宇宙哲思,无不深深烙印着中国文脉的基因密码。然而,这种“本土性”绝非封闭自守,而是以开放自信的姿态,主动与全球艺术语境展开深层次对话。他以普世性的视觉力量与深刻的人文关怀,驱使作品超越地域与文化的空间,因而赢得了海内外同行和观者的广泛共鸣与喝彩,成为中国文化“走出去”的杰出艺术使者。

三是,在精神境界的探索上,如何让作品蕴含超越技法的深邃哲思。在这方面,徐里的画作绝非仅止于形式之美,更承载着对生命、自然、历史与文明的深沉叩问与诗性观照。其恢弘意象中,既有对天地大道的敬畏与追寻,也饱含着对个体生命价值的真切体悟。这种融合东方哲思与普遍人文关怀的精神向度,使其艺术具备了穿越时空、直抵人心的别样魅力。

综览徐里先生数十载的艺术求索,他以其卓绝的创造力与坚定的文化自觉,在东西方艺术交汇的广袤地带,开辟了一条独树一帜、气象万千的艺术新径。其艺术实践,不仅是个人天才的华丽绽放,更是中国当代艺术在全球化语境中实现创造性转化与创新性发展的成功典范。随着时间的推移,相信以他的艺术成就,完全有理由为中国乃至世界文化艺术宝库平添一道不可替代的亮色。

至此,当我们在向徐里先生卓越非凡的艺术贡献致敬时,最值得中国艺术界思考的是,应如何在东西方艺术交汇处树立起中国坐标。或许,这才是重中之重的关键问题。

2025年盛夏急就于泉石堂

注释:

①④ 尚辉:《文心意写——徐里在当代语境中对意象油画的诗性探索》,《美术》2016年09期。

②③ 范迪安:《按近本原——徐里油画评论》,转自刘振彪主编《世纪风华——当代最具学术价值与市场潜力的艺术家》,吉林大学出版社2013年版。

⑤ 徐里:《中国油画要有中国精神和中国气派》,《美术报》2014年8月2日第17版。

另注:本文在行文过程中,个别处参考了有关文献资料和网络数据,兹不一一加注,特此说明。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论