当目光触及《雍正十二美人图》的绢本肌理,便懂何为 “极尽奢华之能事”。

这套纵 184 厘米、横 98 厘米的工笔重彩画,以真人大小的尺度,将康熙雍正年间的宫廷审美与东方雅致凝于方寸。

它的奢侈从非金银堆砌的张扬,而是藏在丝线、釉色、木纹里的匠心,是东方独有的 “贵而不浮、华而有韵”,在局部细节中尽显东方美的深邃与厚重。

器物之奢,藏着千年文脉的沉淀。

《博古幽思》中,美人倚坐案前,博古架上的陈设堪称东方器物美学的缩影。青铜彝器的饕餮纹以极细笔触勾勒,绿锈的斑驳感经石绿、赭石层层罩染,既还原古器沧桑,又透着宫廷藏器的温润光泽;案头的青花梅瓶,釉色青中泛白,缠枝莲纹的线条细如游丝,笔触起落间尽显 “白釉青花一火成,花从釉里透分明” 的精妙。

更令人惊叹的是架上的玉璧,画师以留白与淡墨晕染表现玉质的通透,边缘的糖色过渡自然,仿佛能触到玉石的温润肌理。

这些器物并非单纯的装饰,而是将青铜文化、陶瓷技艺、玉雕传承熔于一炉,每一件都是千年工艺的结晶,这种 “以器载道” 的奢侈,是东方文明独有的底气。

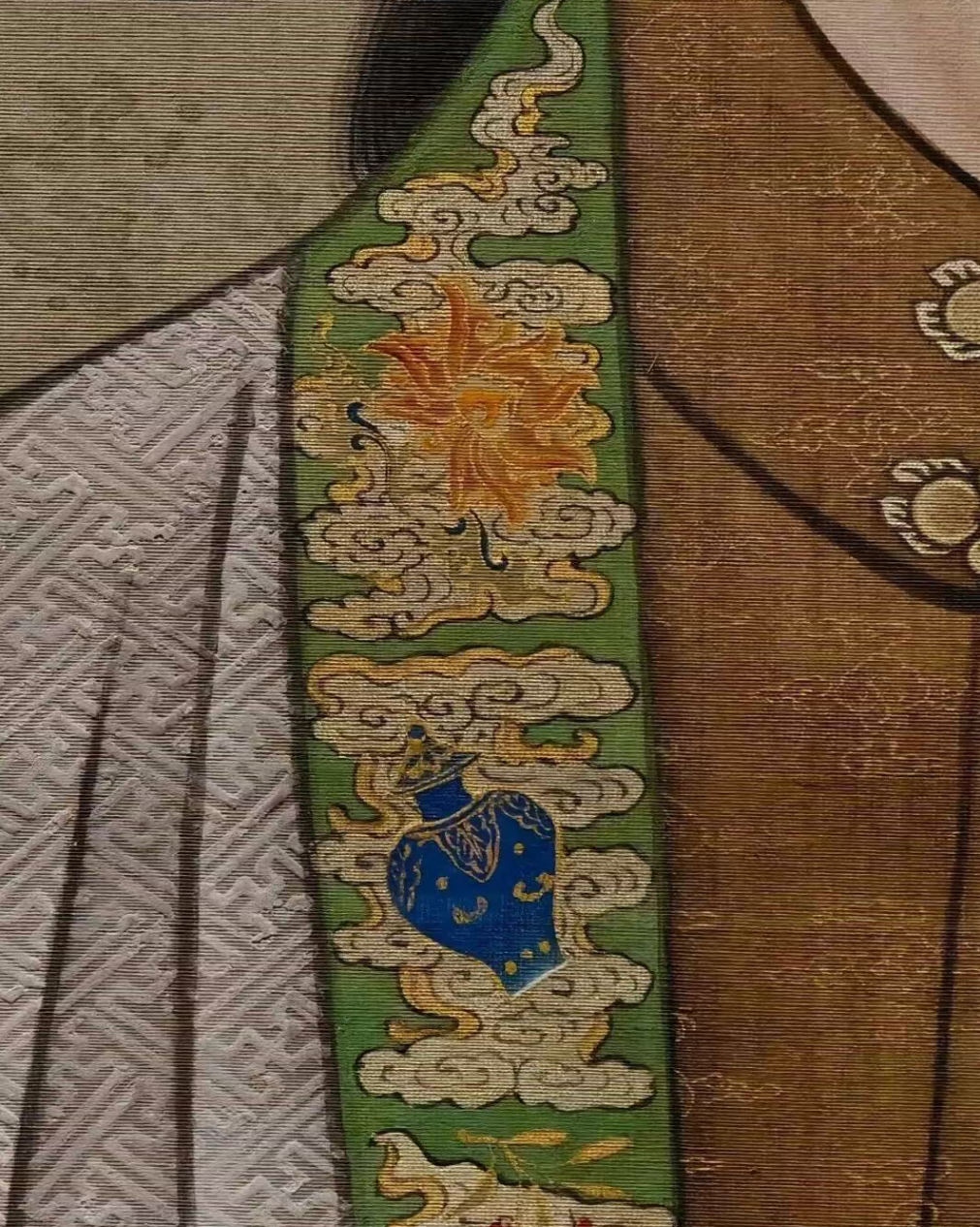

服饰之奢,见于针线缝就的雅致。

《裘装对镜》中,美人所着狐裘堪称工笔技艺的巅峰。画师以极细的笔触勾勒每根毛丝,尖端晕染米白,根部衬以暖棕,光线照射下竟有绒绒的蓬松感,仿佛能感受到皮毛的柔软温热。

领口的盘金绣以真金捻线织就,虽不抢眼,却在绢本上泛着温润光泽,与狐裘的质感形成微妙呼应;衣襟处的暗纹刺绣,以银线绣出缠枝菊纹,针脚细密如蚁,远观隐而不露,近看则精巧绝伦。

不同于西方服饰的繁复缀饰,这里的奢华是 “于无声处见真章”—— 狐裘的珍贵、金绣的考究、暗纹的精巧,都服务于整体的娴雅气质,恰是东方 “重质轻形” 的审美主张,将物质的贵重化为气质的雍容。

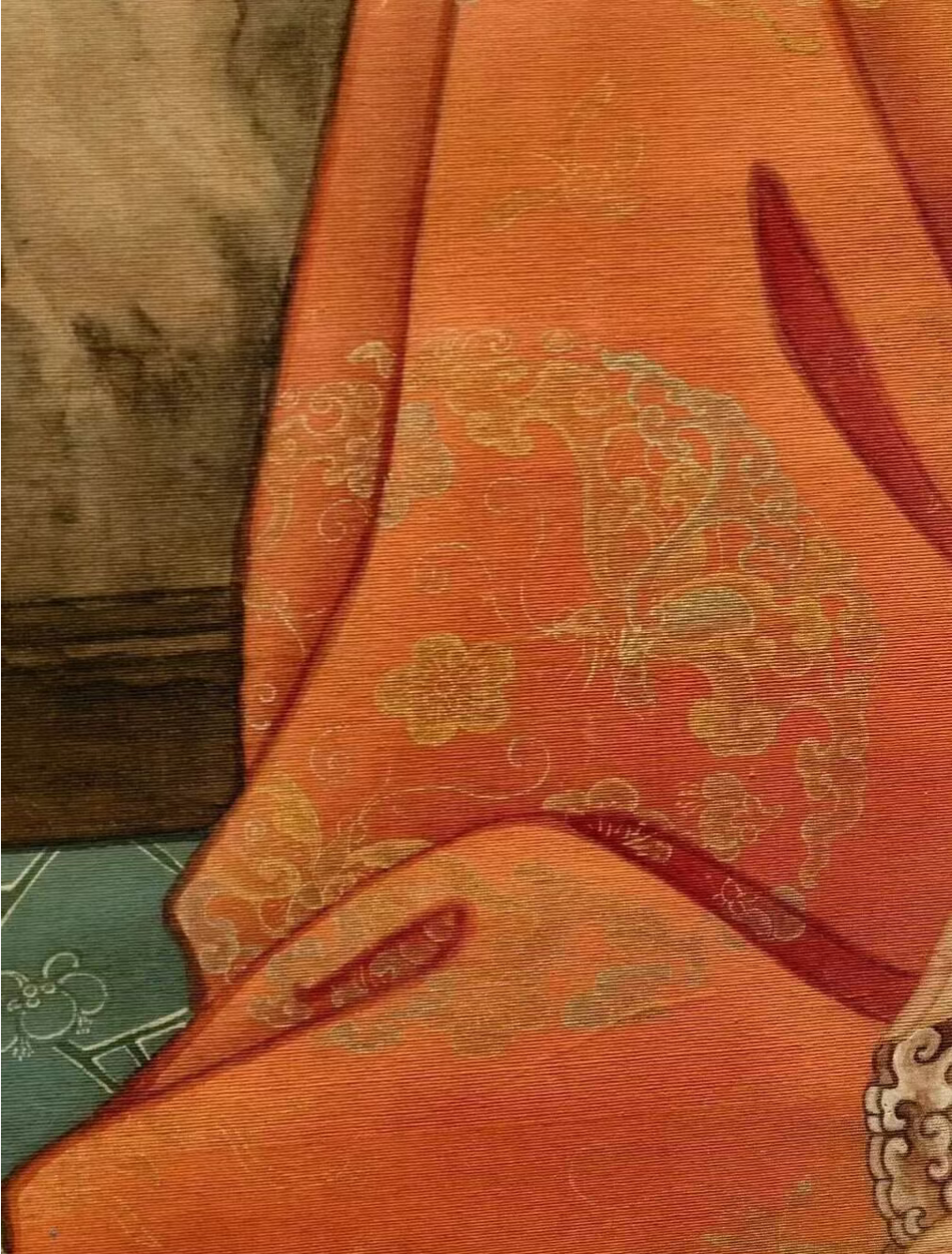

意境之奢,在于诗画交融的灵韵。

《桐荫品茗》中,桐树叶的脉络以中锋勾勒,叶色从深绿到浅黄过渡自然,光影透过叶片的斑驳感,竟以留白与淡墨巧妙呈现。

案上的紫砂茶具,壶身的砂质肌理以干笔皴擦而成,盖沿的包浆感细腻逼真,仿佛刚沏过新茶,余温尚存。

美人执杯的指尖,指甲泛着淡淡的粉晕,指节圆润柔和,与桐荫、茶香构成一幅宁静致远的画卷。

这种奢侈无关物质成本,而在 “造境” 的功力 —— 画师将自然之景、生活之趣、人文之韵融为一体,让观者在细节中感受到 “闲庭品茗,桐荫清风” 的雅致,这是东方独有的 “精神奢侈”,是物质与意境的完美共生。

十二幅画作,十二种场景,却在细节处达成惊人的统一:

一耳一环的汉族女子标识,是对文化习俗的精准恪守;烛火下的针脚、观菊时的持表、抚书时的低眉,是对生活场景的细腻还原;石青、石绿、朱砂的色彩搭配,是对东方色谱的极致运用。

这套画作的震撼,正在于它将 “奢侈” 解构成匠心、文脉与意境 —— 东方的奢侈,是匠人以毕生功力打磨的细节,是文人以千年审美沉淀的雅致,是皇家规制与文人情趣的完美平衡。

《雍正十二美人图》的局部细节,如同一把钥匙,打开了东方美的秘境。

它让我们明白,真正的东方奢侈,是 “藏” 而非 “露”,是 “韵” 而非 “艳”,是将物质的贵重化为精神的滋养。

在这些绢本的肌理与色彩中,我们看到的不仅是宫廷的奢华,更是东方文明独有的审美基因 —— 于细微处见天地,于雅致中藏乾坤。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论