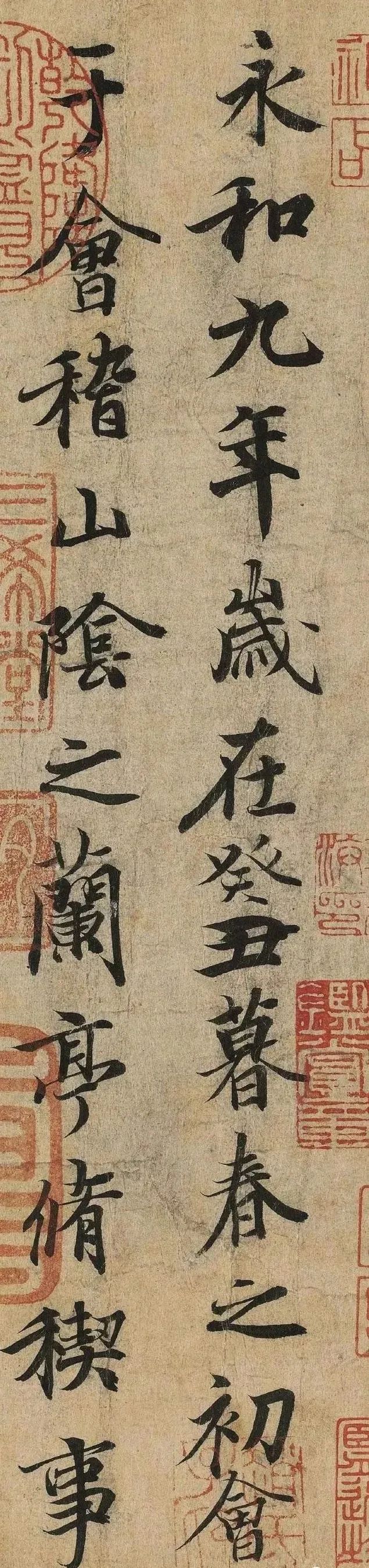

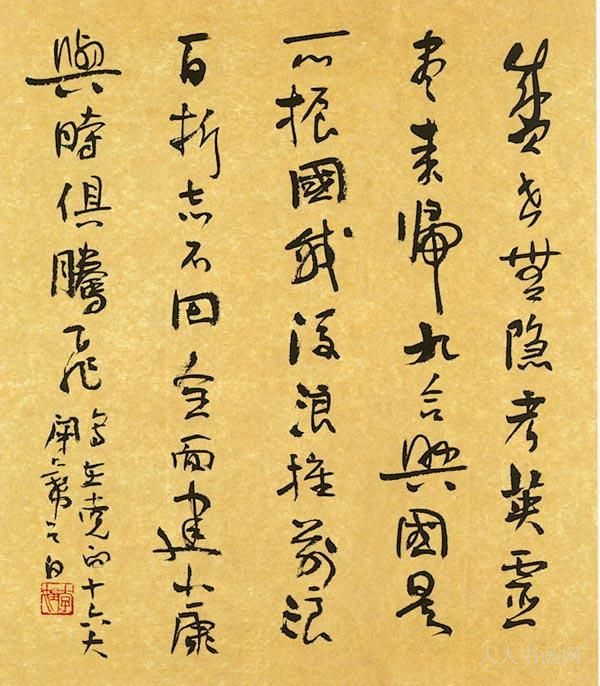

天下第一行书《兰亭序》

《兰亭序》也称《兰亭集序》,是王羲之的代表作品,被书法界誉为“天下第一行书”,千百年来倾倒了无数习书者。

东晋永和九年(353)的三月三日,王羲之相约谢安、孙绰等41位文人雅士,来到山阴(今绍兴)兰亭游玩。

这是当时的一个风俗,每年的这一天,大家都会来到河边,沐风畅饮,以消除不祥,这还有个名堂叫做“修禊”。

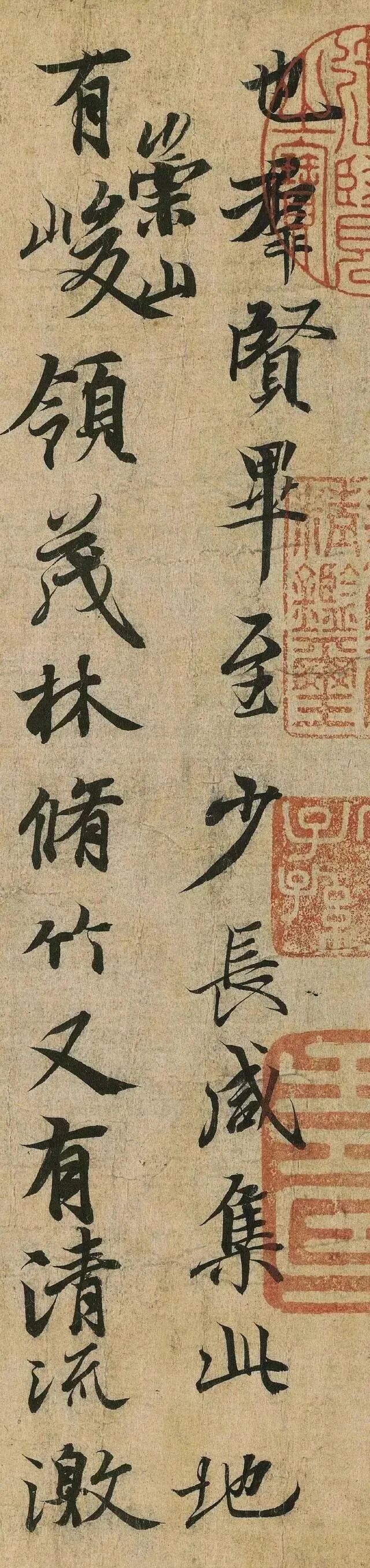

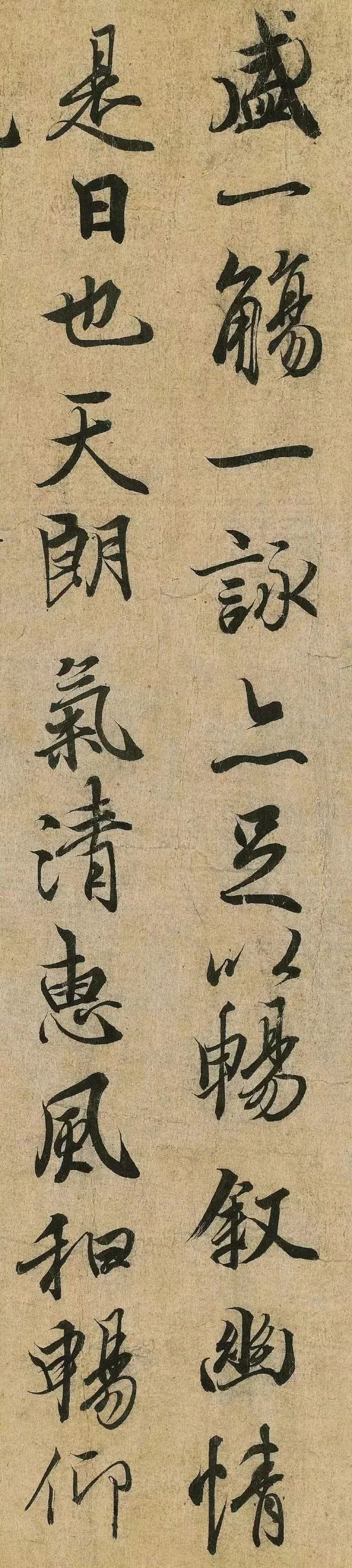

这一天,惠风和畅,天朗气清。放眼望去,崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右。

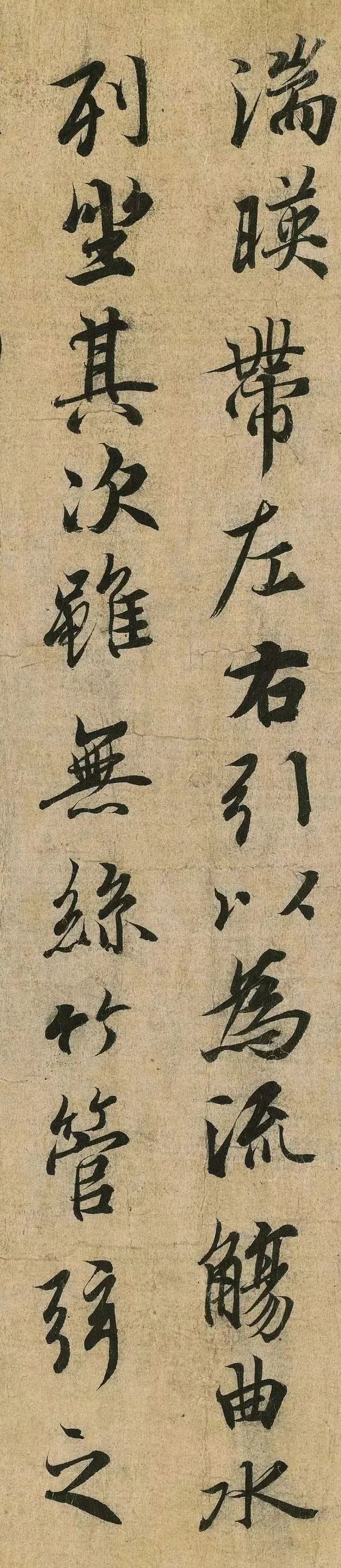

群贤毕至,大家开始作流觞曲水之戏,将酒觞置于清流之上,任其漂流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,咏诗饮酒。不然,罚酒三觞。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。须臾,名士们共吟咏出 37首诗歌,大家乘兴将其命名为《兰亭集》,一致推举王羲之来作序。

此时的王羲之已经带有几分醉意,他趁着酒兴,略加思索,拿起鼠须笔,在蚕茧纸上,一挥而就。这就是后来被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》。

《兰亭序》共有28行,324字,记述了当时文人雅集的情景。因是草稿,加上作者当时兴致高涨,洋洋洒洒,写得十分得意。

据说王羲之后来酒醒,并不甚满意,然而再写却已无法超越先前了。

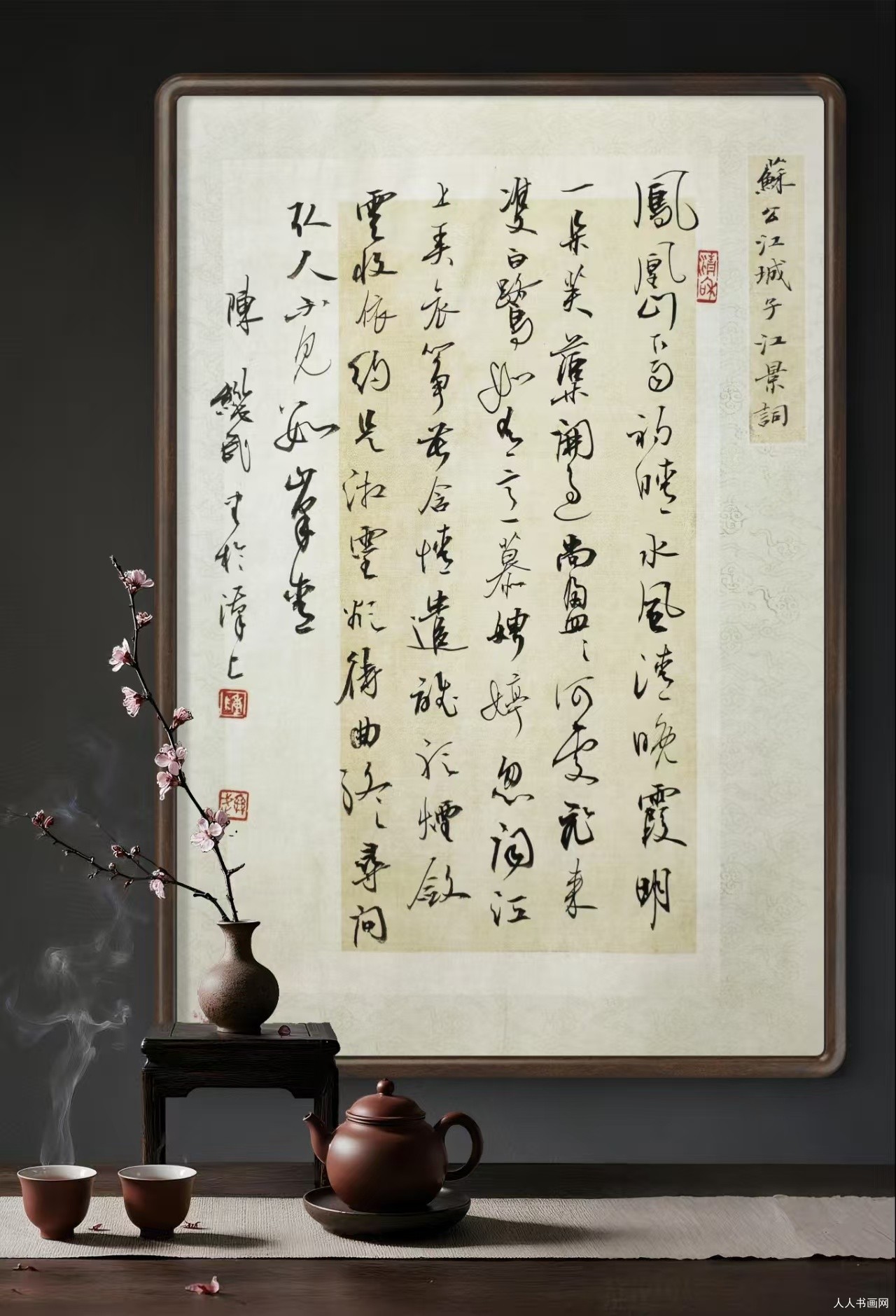

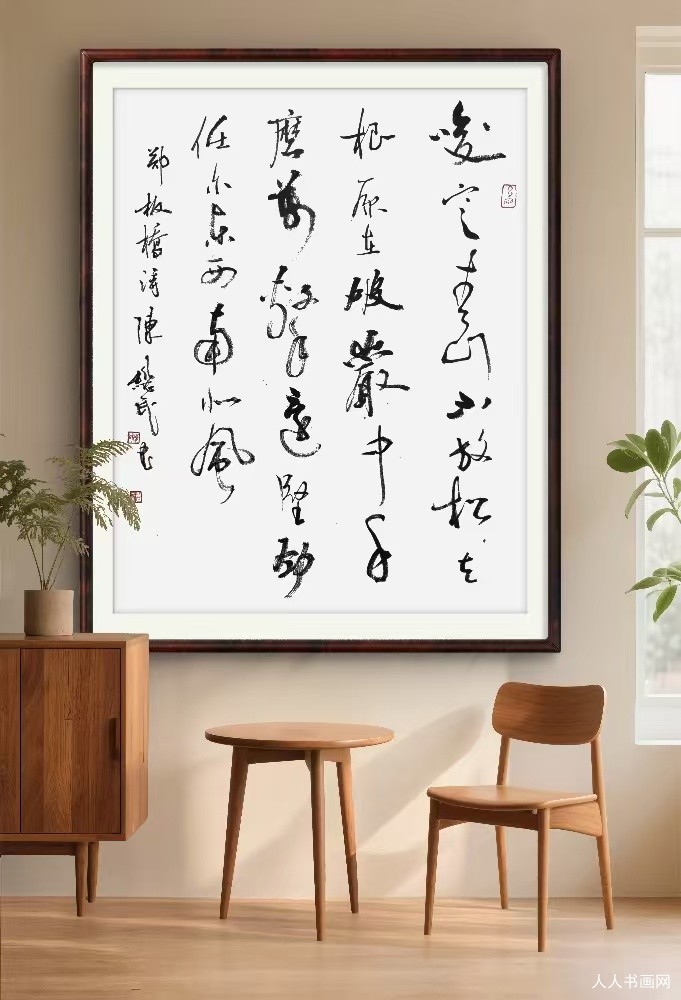

《兰亭序》字法秀逸,墨彩艳拔,奇丽超绝,动心骇目。通观全篇,其用笔精到自然,点画之间都被赋予情性,结构随机变化,不拘一格,章法浑然天成却不失法度。如先后出现的二十个“之”字,竟无一雷同,或平稳疏放,或藏锋收敛,或编整如楷,或流利似草,千姿百态,变化不一。

相传王羲之把这件作品当做珍宝留给了子孙。后来到了第七代孙智永和尚的手里。智勇死后,传给了弟子辨才。辨才深知《兰亭序》的价值,将其小心翼翼地藏在寺庙的房梁上,从不透露半点风声。虽说如此谨慎,但还是让唐太宗李世民知道了此事。

李世民酷爱书法,尤好“二王”书法,在修《晋书》时甚至亲自为王羲之写传记,他收藏了许多王羲之的书帖,对《兰亭序》这样的真迹岂能放过。

当得知《兰亭序》在辨才之处,太宗立刻颁诏,命辨才入宫任僧官,恩赐甚丰,欲诱辨才献出墨宝。辨才早有思想准备,他在《赴太宗召》一诗中写道:“云霄咫尺别松关,禅室留空碧嶂间。纵使朝廷卿相贵,争如心在白云间。”到京后辨才一口咬定,《兰亭序》已在丧乱中亡佚,不知所在。

太宗无奈,只好将辨才放归寺院。不过,太宗仍不死心,三次命辨才进京,

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论