而沙孟海20出头,就在大上海接触过许多名流雅士。28岁即步入仕途,任浙江省政府秘书。年近而立,受聘于中山大学教授,后双辗转于中央大学等名名牌高等学府。32岁入国家教育部等国家机关,先后活动于南京、杭州、武汉、长沙、重庆等地,与上层人士频频接触,直到1949年全国解放。其间,曾为蒋介石修宗谱,深得蒋氏赏识。新中国建立后,他又在浙江大学、浙江省博物馆、浙江美术学院等单位从事高级文化事业。可以说,从20年代到90年代初,他几乎了解并参与了国内所有重大书法活动。因此,其得意门人陈振濂先生曾说他是“本世纪书法活动家的见证人,是我们研究近现代书法历史的活资料库”。笔者认为,深入研究本世纪以来的其他书法家乃至一般文化人,有着极为重要的典型意义。

(四)

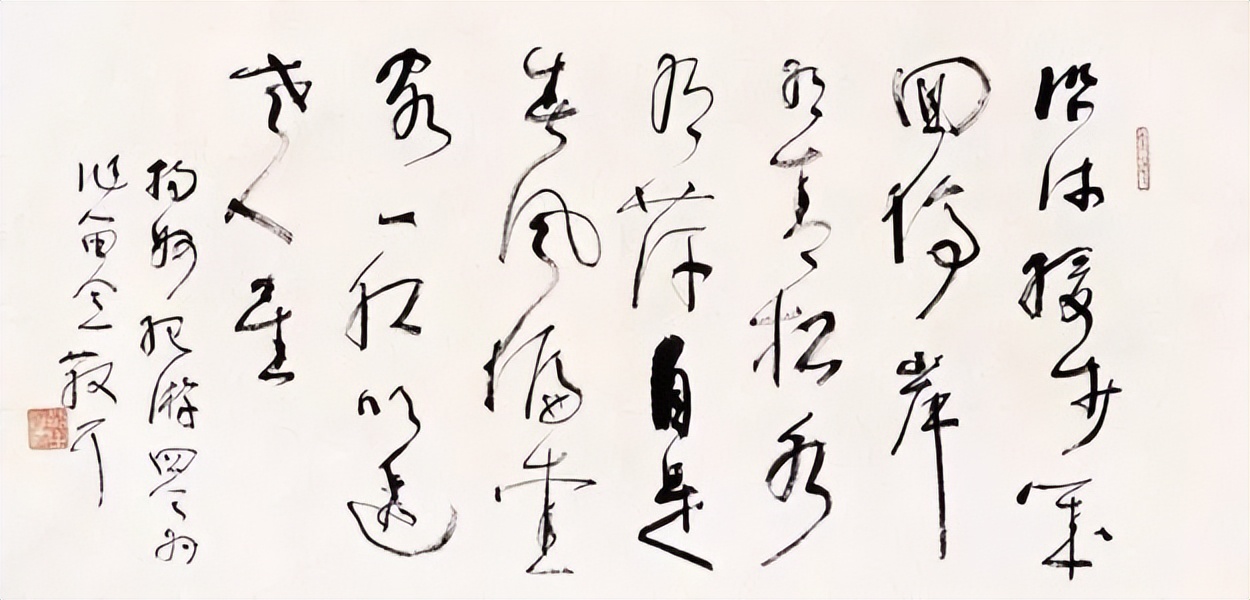

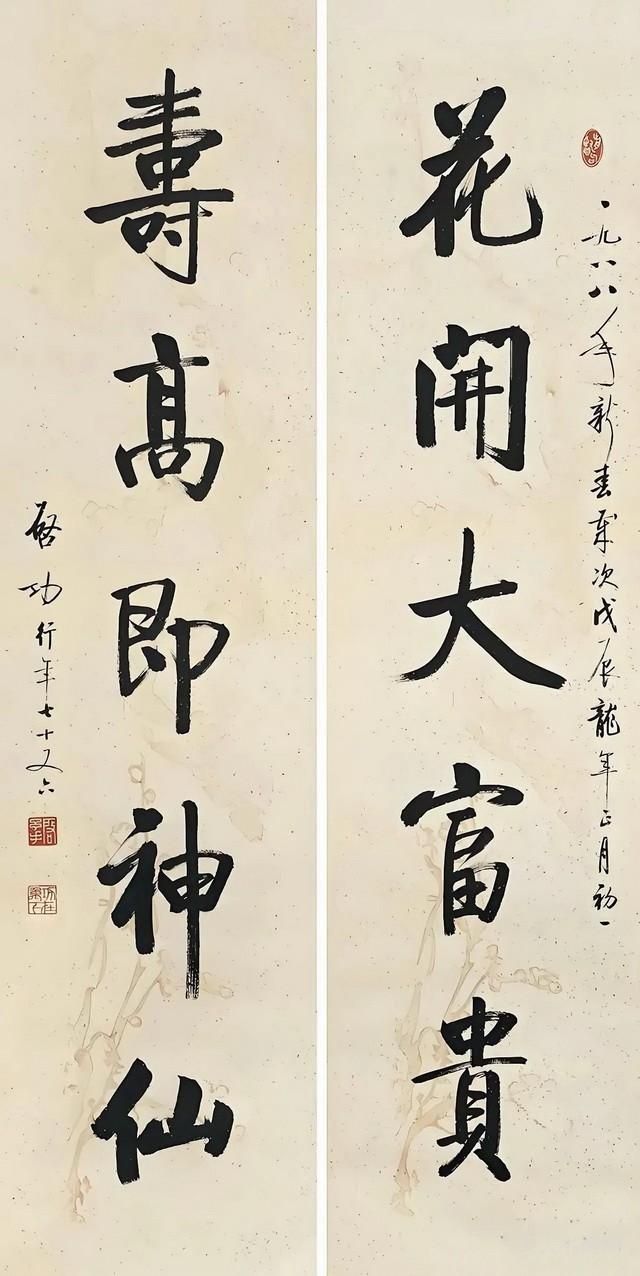

林散之致力于帖,以帖融碑

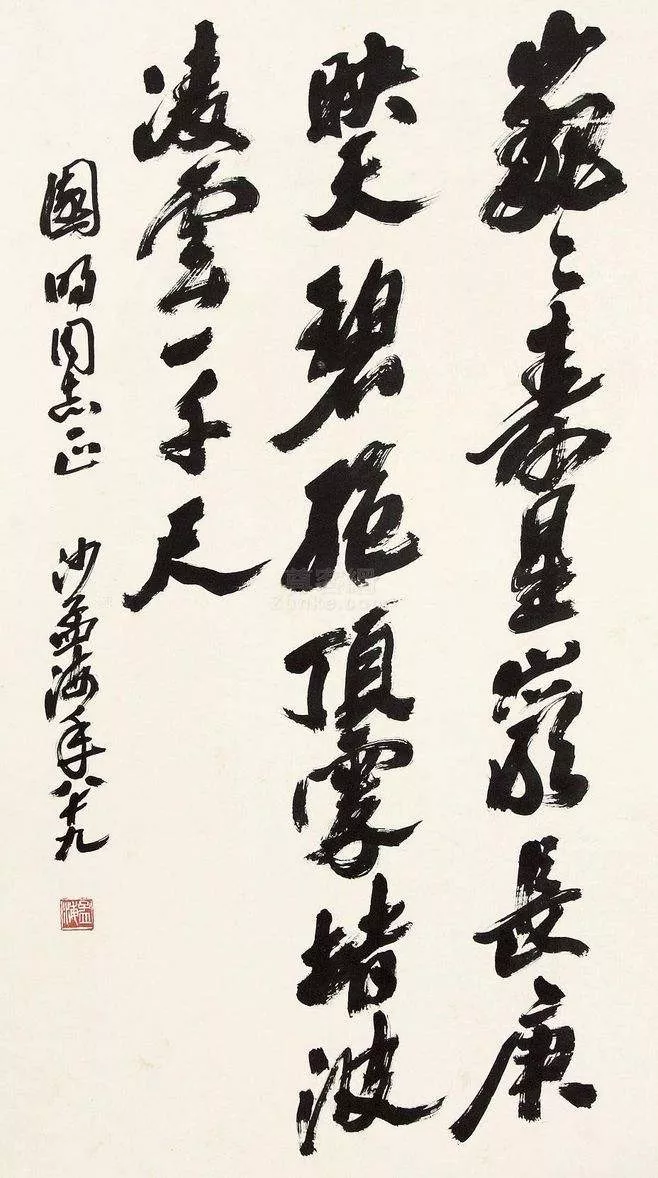

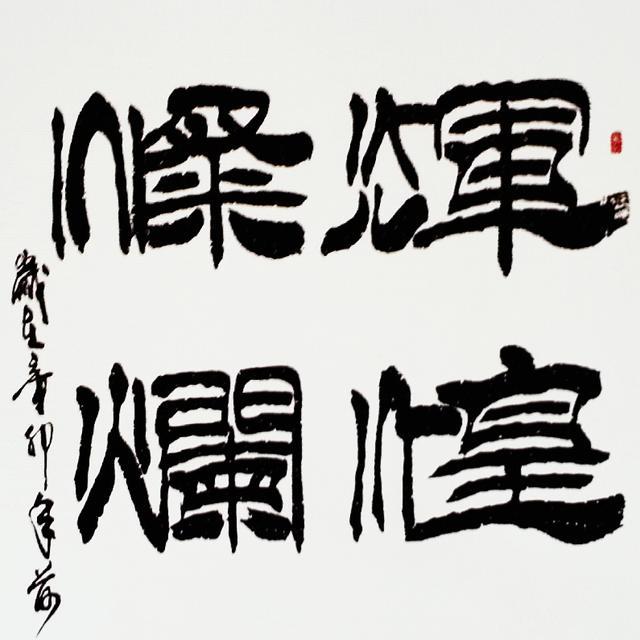

沙孟海用功于碑,以碑入贴

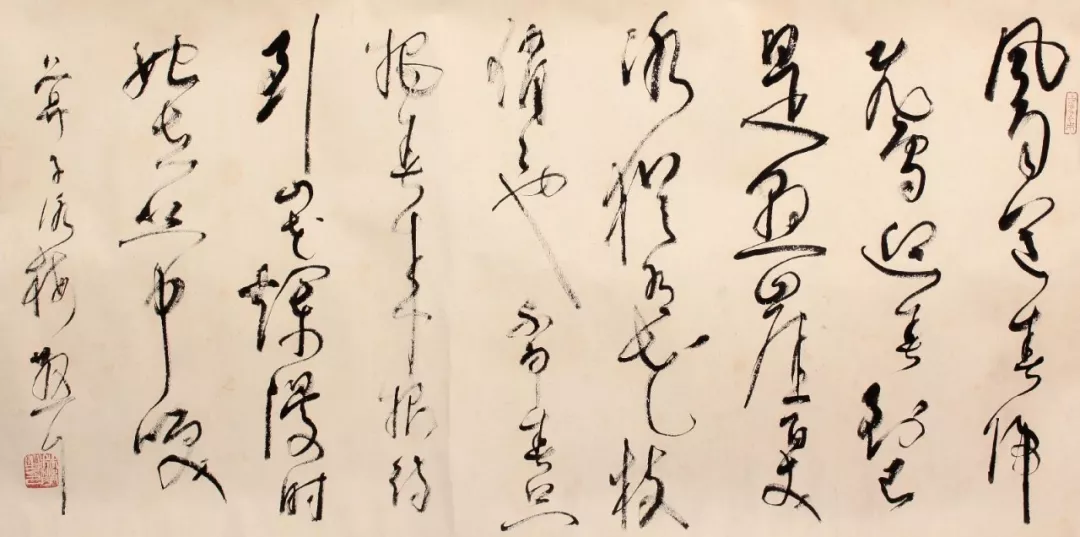

自包世臣、康有为尊碑抑帖以来,碑帖之争成为清末书坛的主要话题。民国之后,人们逐步认清了碑和贴各自所具有的艺术价值,大多数书家往往走碑贴结合的道路。他们既不否认碑,又不排斥帖,从碑和帖当中吸取营养,只是不同的书家对碑和帖的取舍有所不同而已。林散之和沙孟海都是这种类型的代表人物。

林散之虽研习汉碑、唐碑,而主要得力于帖。他充分把握了帖学中蕴藉典雅、流美畅达的美学特征,并以自己对线条的独特感受能力,融触碑的劲健、挺拔之长,形成自已神韵兼备,清逸静雅的独特书风。沙孟海虽也研习二王乃至唐宁以来的阁帖,而他主要得力于碑,尤其是北碑。他在青少年时期,从实用的目的出发,对北碑下过一番较深的功夫,从而在结构造型方面打下了扎实的基本功,并充分吸收了北碑雄强浑穆,挺拔劲炼的审美特征。同时,又以其学者的睿智,深悟帖学之精要,形成了他那气势豪迈,真力弥满的雄强书风。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论