【开篇诗】

墨痕如浪卷云开,赤壁风神笔底来。

顿挫江河悬日月,勾连鹤影落蓬莱。

柔毫欲写千秋韵,素纸能藏万壑雷。

谁解兰亭新气象?金陵女史破天垓。

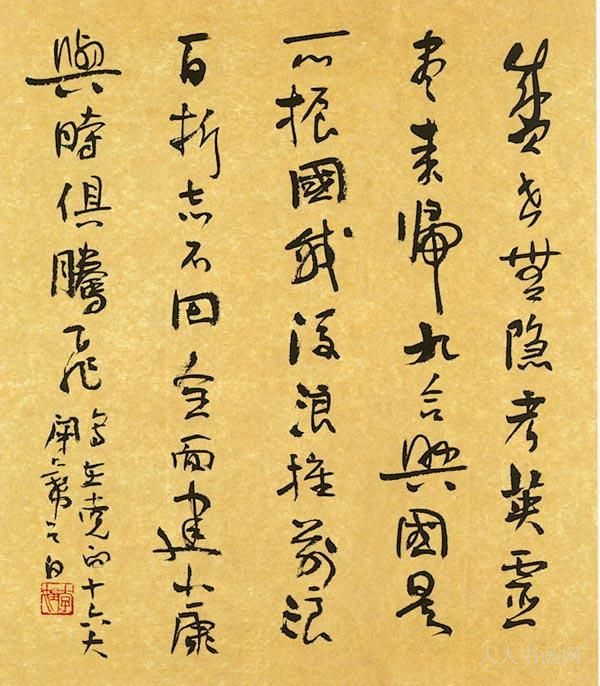

展开孙晓云女士的行书《赤壁赋》,仿佛听见长江的涛声穿越千年纸墨。作为中国书法家协会首位女主席,她以柔毫重写苏轼的千古绝唱,在横竖撇捺间构建起一座连接宋明意趣与当代审美的虹桥。这幅长卷不仅是笔墨技术的展示,更是一场关于时间、艺术与生命境界的对话。

一、文心与墨韵的时空交响

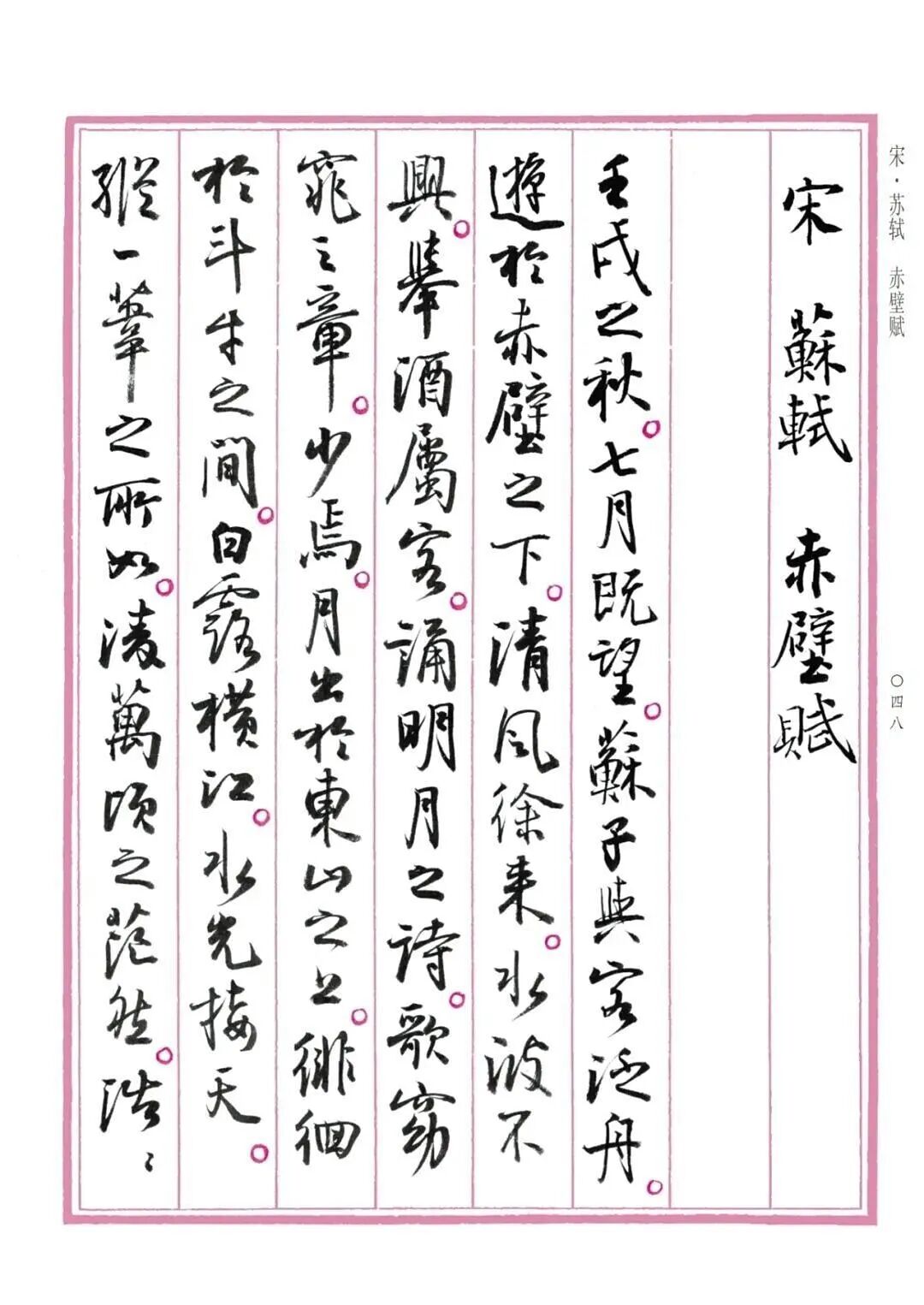

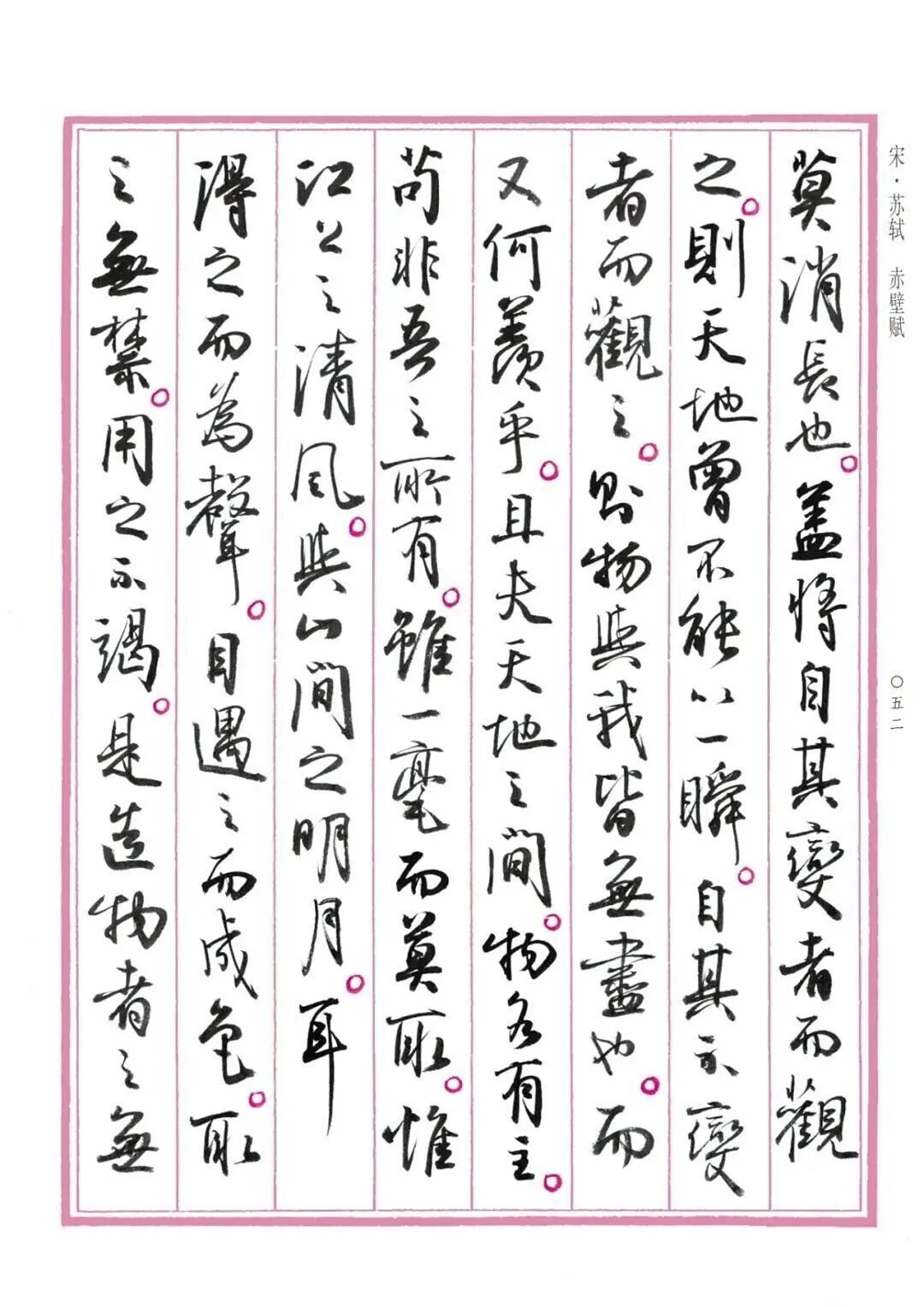

《赤壁赋》的文学意境在孙晓云笔下获得双重解构。观“清风徐来,水波不兴”八字,其“清”字的三点水化作凌波微步,“风”字的虬曲盘桓如闻空谷回响。特别在处理“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”时,书家将苏轼的放达转化为视觉的驰骋:长撇如舟桨破浪,转折处似礁石暗藏,疏密节奏恰如江心月影随波起伏。这种将文学意象转化为书法语言的能力,正是孙晓云超越技术层面的独到之处。

二、笔法传统的创造性转化

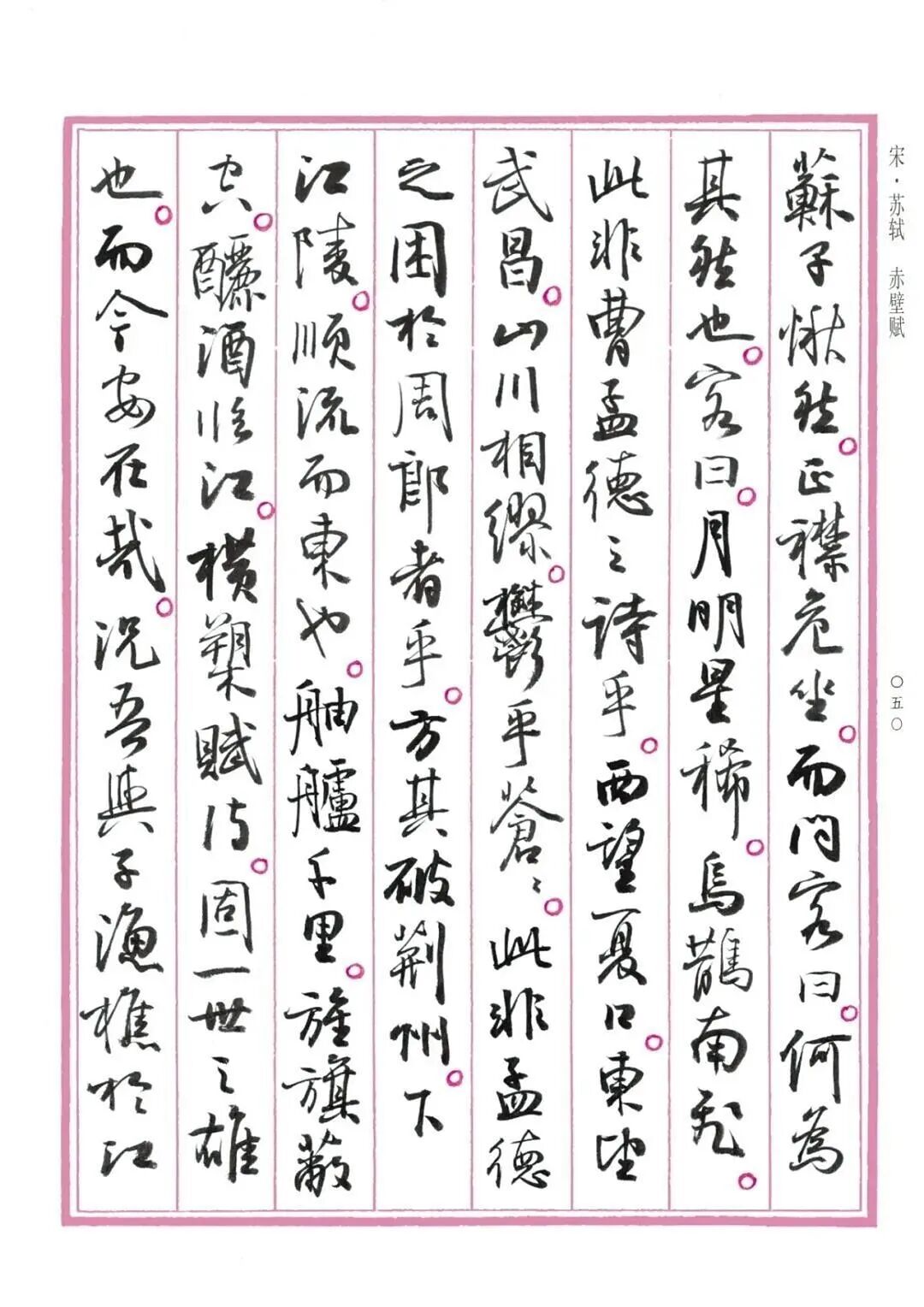

细察卷中“逝者如斯”四字,可见其融汇多家精髓的智慧。“逝”字取法米芾的跳宕之势,却消解了其剑拔弩张的锋芒;“者”字承继赵孟頫的温润,又注入颜真卿的筋力;“如”字借鉴董其昌的淡远,但通过加强提按变化避免浮滑;“斯”字最后的长竖,在二王玉箸篆的基础上参入隶意,形成“屋漏痕”般的自然渗化。这种对传统的非机械复制,恰如苏轼所谓“出新意于法度之中”。

三、女性书写的美学突破

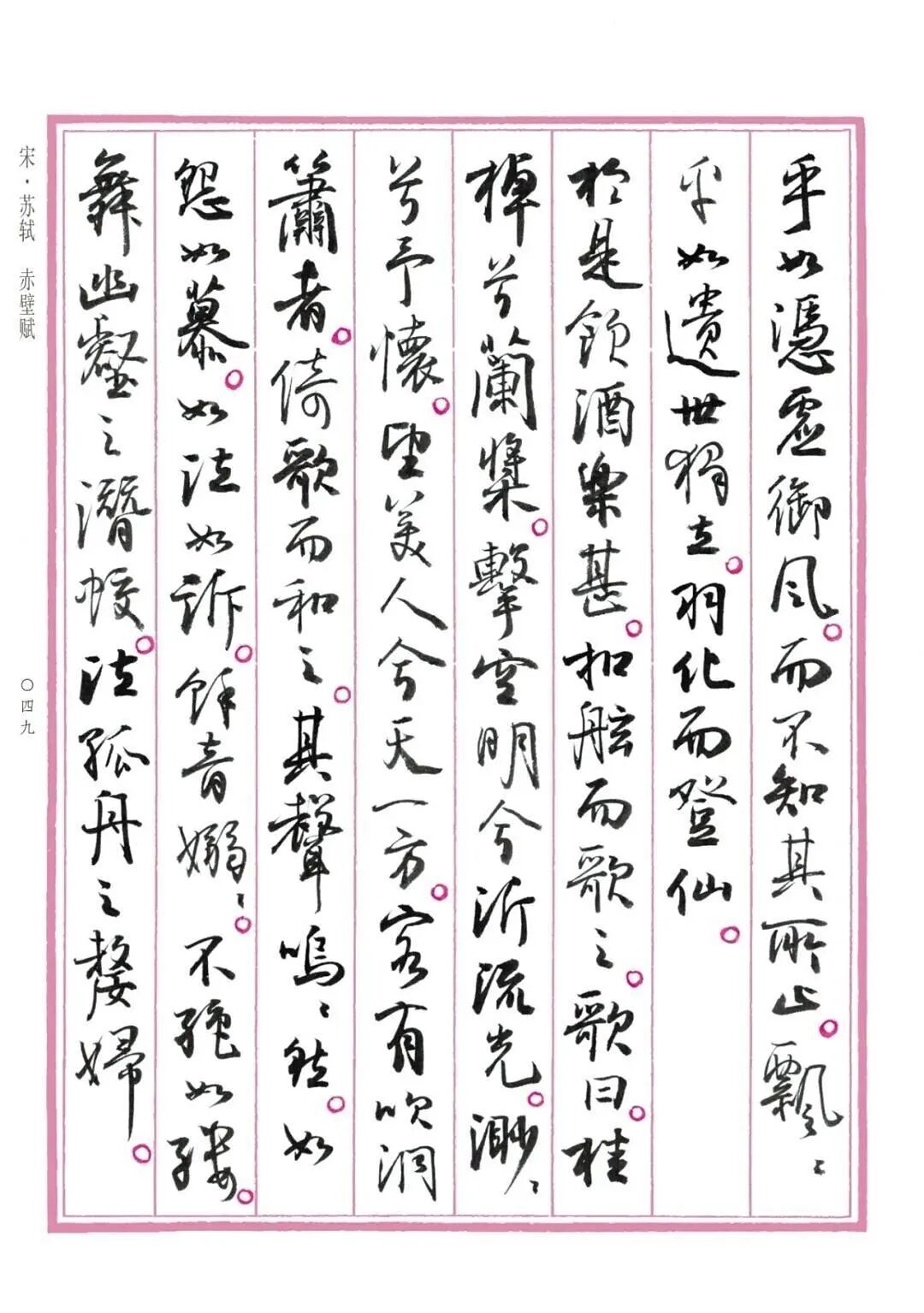

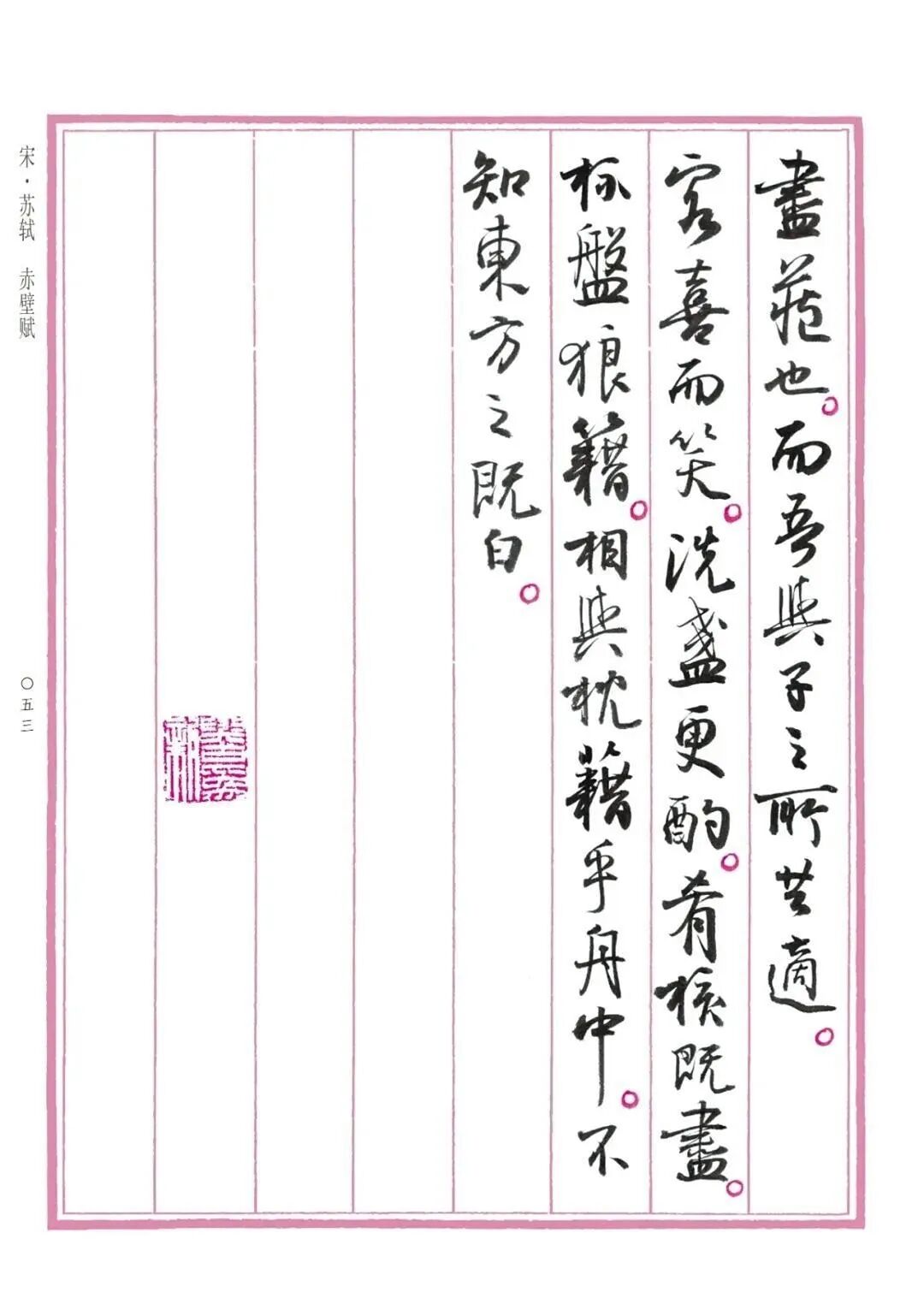

在“渺沧海之一粟”的书写中,孙晓云展现出独特的性别视角。“渺”字的三点水似泪珠欲坠还收,“粟”字的末点如菩提种子微茫而坚韧。通篇既保持了晋唐风骨的端庄雍容,又通过线条的弹性与墨色的层次,传递出女性特有的生命感知。这种刚柔相济的美学实践,打破了书法史上性别与风格类型的固有对应,开创出“秀骨清相”与“雄深雅健”并存的新范式。

四、当代书法的文化坐标

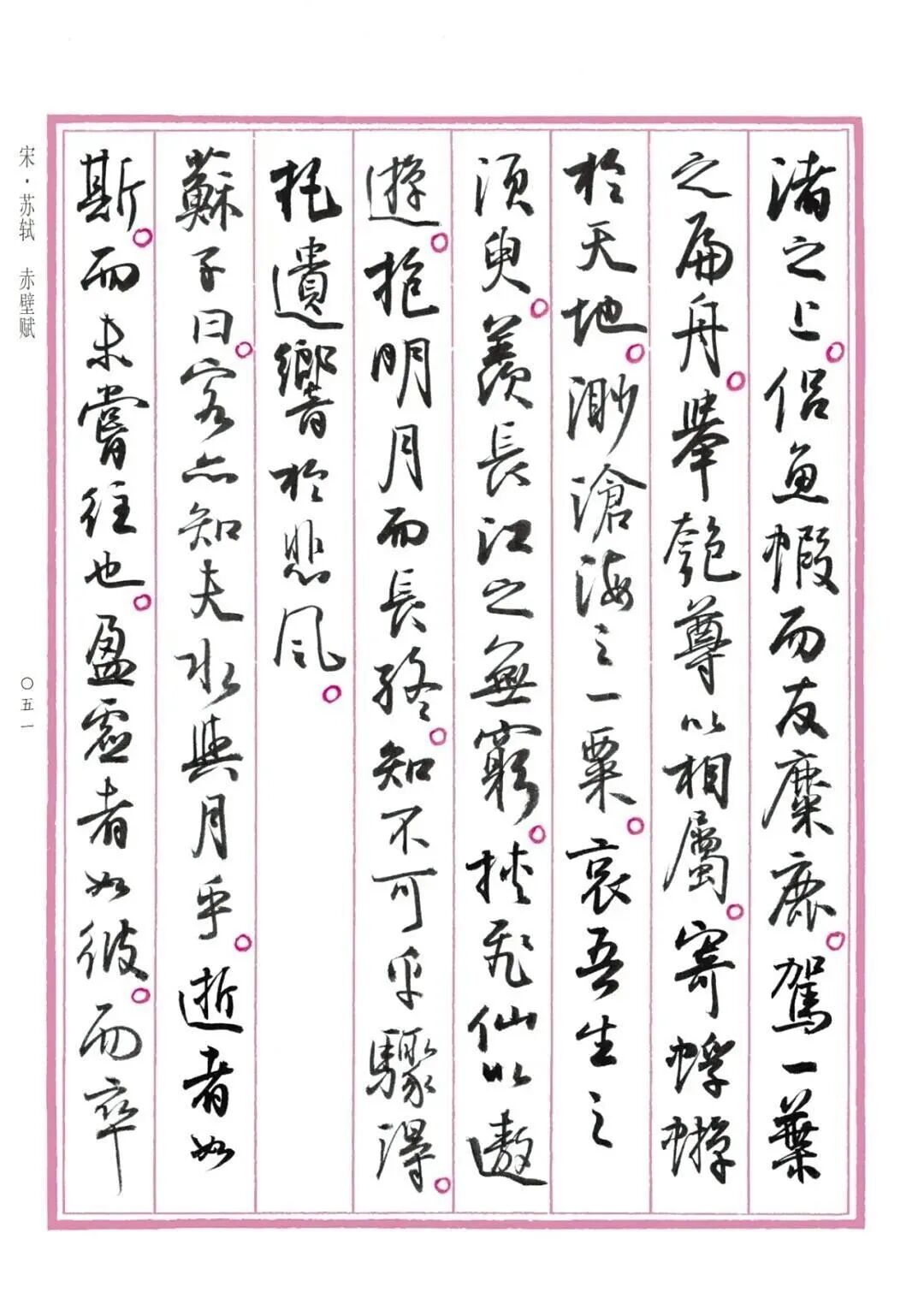

此作在章法布局上尤见匠心。全文五百余字通过大小、欹正、燥润的交替变化,形成如江潮叠起的韵律感。在“自其不变者而观之”段,字距突然加密,墨色渐浓,仿佛哲思的凝聚;至“肴核既尽,杯盘狼藉”则笔势骤展,余白处似有月光流淌。这种时空叙事的设计,使静态的书法成为可“阅读”的视觉戏剧,为传统艺术的当代转化提供了范本。

孙晓云曾言:“笔墨当随时代,更要超越时代。”这幅《赤壁赋》行书正是其艺术理念的生动注脚。在数字技术重构书写生态的今天,她以深植传统的创新,证明毛笔依然能够叩击现代人的心灵。当我们凝视卷末“壬戌之秋”的起笔,那含蓄藏锋的瞬间,不仅是对公元1082年那个秋夜的致敬,更是对永恒人文精神的当代唤醒。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论