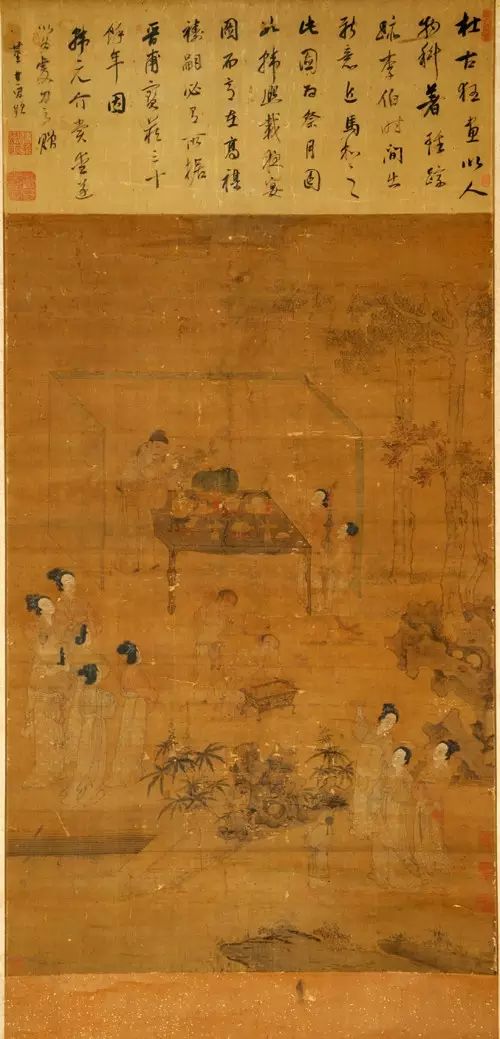

五代·《浣月图》,台北故宫博物院藏。除“赏月”外,“拜月”亦是中秋时节宫廷与民间的重要习俗,从“秋分祭月”这一古老帝王祭祀活动演化而来——《周礼》言“圭璧以祀日月星辰”,即春天祭日、秋天祭月。至隋唐,盛行“拜月”风尚,宋代之后更具规模,明清时加入了功利性的世俗愿望。如今我国各地还遗存有许多“拜月坛”“拜月亭”“望月楼”等古迹。在民间,因月属阴,还有“男不拜月,女不祭灶”之说。这件绘画清晰地展现了中秋之夜女子“拜月”的情景——盛装妇人,手捧明珠,欠身欲取水涤珠;侍女或临案焚香,或捧奁,一派富丽祥和的景色。

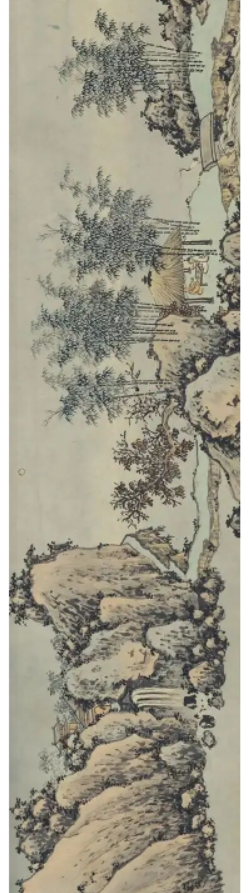

南宋·马和之《月色秋声图》,辽宁省博物馆藏。作品中,一长者临流而坐,沉吟幽思,侍童立旁边,松桂为伴。左上方有子昂(赵孟頫)款诗句“白沙留月色,绿树助秋声”,更增添了几分诗情画意。

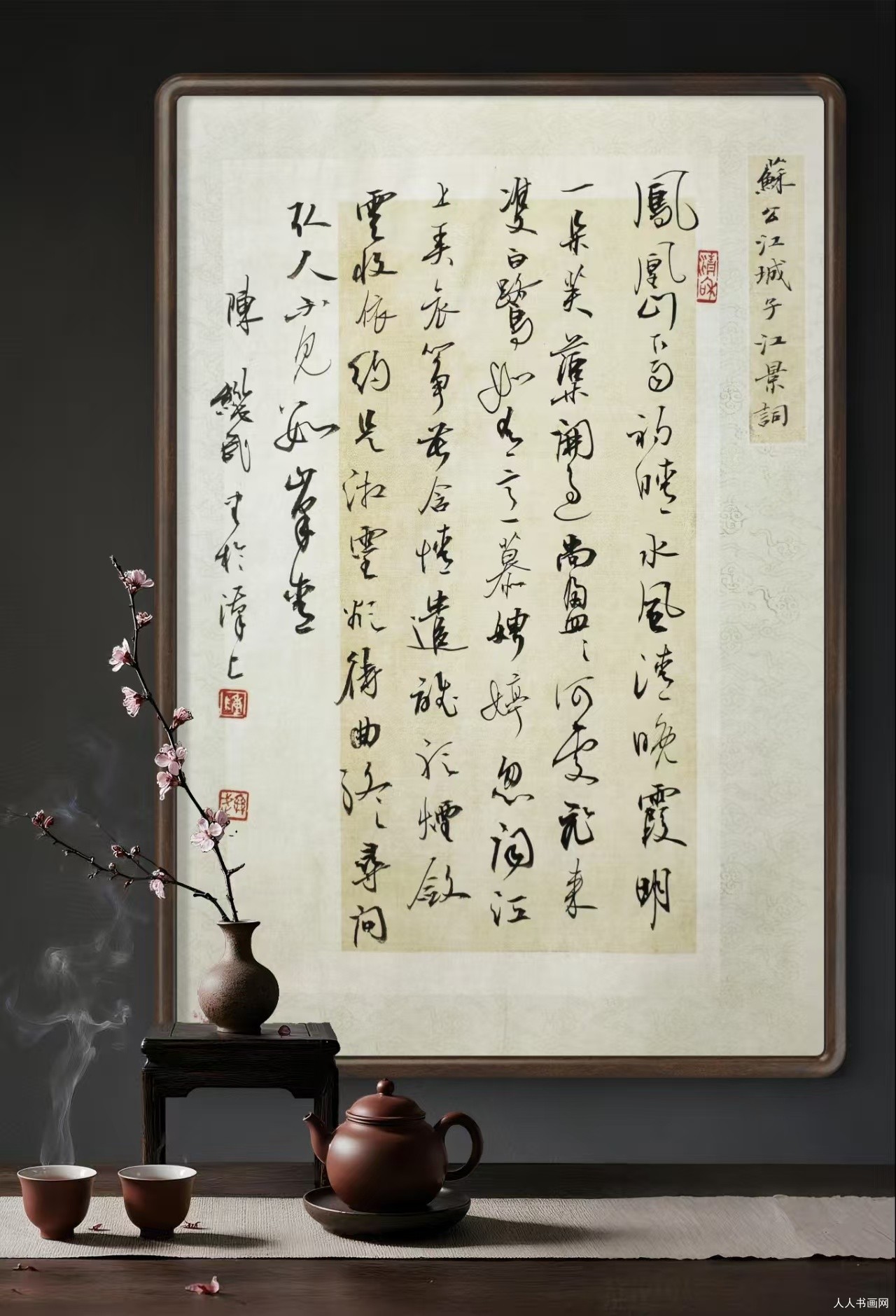

明·杜堇《祭月图》,中国美术馆藏。对大自然有着崇拜、敬畏之心的古人,在祭祀天地、鬼神等活动中,不敢怠慢月神,于是就有了祭月仪式,意在消灾祈福。周代,祭月成为完备的礼仪制度中重要的一项,并称“祭月”为“夕月”。这幅《祭月图》描述的便是中秋夜人们面月设祭案,案呈月饼、月果等圆形供品,对月拜祭的情景。

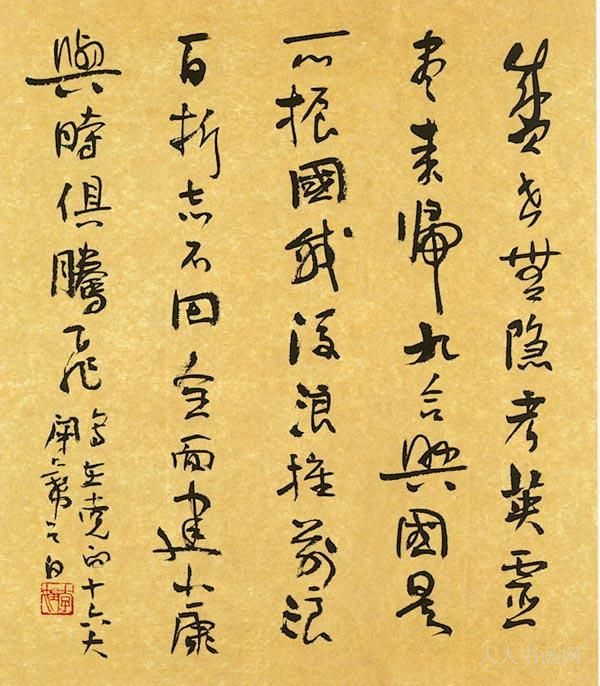

名卷《有竹庄中秋赏月图》由画面与书法两部分组成,可称沈周书画作品中的煌煌巨制。画面山水清胜,竹树桥亭,明月高悬,景致幽静,描绘的是沈周在其居所“有竹庄”内的平安亭,与友人中秋饮酒赏月的情景,笔墨雄健老辣,格调疏简苍劲,意境清幽高旷。而书法部分则是沈周满怀激情,以七言律诗的形式,兴致勃勃地抒发其中秋赏月时的复杂心情,结体严整,笔法沉着稳健,苍劲老练。整卷书画诗文相映成章,堪称诗、书、画三绝。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论