从李斯到李阳冰再到邓石如:小篆发展主线探析

作者:窦万兴

小篆作为中国最古老的书体之一,承载着汉字演变与文化传承的重要使命。从秦代的李斯到唐代的李阳冰,再到清代的邓石如,三位书法家在不同历史时期对小篆的革新与传承,构成了一条清晰的发展主线。这条主线不仅体现了小篆从实用到艺术、从规范到突破的演变轨迹,更折射出中国书法艺术在时代变迁中的精神内核。本文将以三位书法家为节点,深入探讨小篆在两千余年历史中的发展历程。

一、秦代李斯:小篆的规范化与官方化奠基

秦代是中国书法史上的重要转折期,而李斯作为这一时期小篆的代表人物,其贡献在于将小篆从多元走向统一,从实用书写升华为官方文化符号。在秦统一之前,各国文字异形,“言语异声,文字异形”的局面严重阻碍了政令推行与文化交流。公元前221年,秦始皇统一六国后,采纳李斯建议,推行“书同文”政策,以秦国文字为基础,废除六国异形文字,创制小篆,使小篆成为全国统一的官方文字。这一举措不仅是政治统一的象征,更奠定了小篆在汉字发展史上的规范地位。

李斯对小篆的革新首先体现在字形的简化与标准化上。他以大篆为基础,删繁就简,去除异体,使小篆笔画趋于规整,结构趋于对称。从现存的《泰山刻石》《峄山刻石》等遗迹来看,李斯小篆的字形呈长方形,笔画圆润匀整,线条如“铁线”般纤细劲挺,转折处圆融无棱角,整体呈现出庄重肃穆的气象。这种规范化的字形既便于书写与识别,又蕴含着秦代“大一统”的政治理念——以秩序与规整体现皇权的威严。

李斯小篆的艺术特色集中体现在“玉箸篆”风格的形成。所谓“玉箸”,形容其笔画如玉石筷子般圆润饱满,线条粗细均匀,无明显提按变化,给人以纯净、庄严之感。《泰山刻石》作为李斯的代表作,全文为秦始皇歌功颂德,字体端庄严谨,笔画流畅贯通,章法整齐有序,字距与行距均等,尽显“王者之书”的肃穆气象。这种风格的确立,使小篆摆脱了大篆的古朴繁复,形成了简洁明快、规范统一的美学范式。

从文化意义上看,李斯的小篆改革不仅是文字学上的革新,更是政治与文化整合的重要手段。小篆的推行使汉字从“随体诘屈”的具象化走向抽象化、符号化,为后世汉字的演变奠定了结构基础。同时,小篆作为官方文书与碑刻的主要书体,成为秦代“以法为教”“以吏为师”制度的载体,将政治权威与文化规范融为一体。尽管秦代国祚短暂,但李斯确立的小篆规范深刻影响了后世书体发展,即使在隶书、楷书兴起后,小篆仍以“古体”身份保留在碑刻、印章等领域,成为连接古今的文化纽带。

二、唐代李阳冰:小篆传统的坚守与雅化

唐代是中国书法艺术的鼎盛期,楷书、行书、草书均达到巅峰,而小篆在此时虽非主流书体,却在李阳冰的推动下实现了传统的延续与雅化。李阳冰生活于盛唐至中唐时期,他以“斯翁之后,直至小生”的自信,继承李斯小篆传统,并融入唐代书法的法度精神,使小篆在隶书、楷书盛行的时代依然保持着文化生命力。

李阳冰对小篆的传承首先体现在对李斯规范的坚守上。他推崇李斯《泰山刻石》的“玉箸篆”风格,主张小篆应“劲直如矢,宛曲如弓,刚柔相济,圆转适度”。其代表作《三坟记》《城隍庙碑》等,字形沿用小篆的长方形结构,笔画纤细劲挺,线条匀整流畅,尽显“铁线篆”的严谨之美。与李斯小篆相比,李阳冰的作品更强调笔画的装饰性与韵律感,笔画起止处多呈尖状,中段圆润饱满,转折处如“折钗股”般刚劲有力,既保留了小篆的规范性,又融入了唐代书法的“法度”意识——这种“法度”不仅是字形的规整,更是线条的韵律与结构的平衡。

在唐代书法“尚法”的背景下,李阳冰的小篆被赋予了新的文化内涵。唐代是科举制度成熟、文官体系完善的时代,书法作为文人必备素养,强调“心正笔正”的伦理观与“规矩方圆”的法度观。李阳冰的小篆正契合了这种时代精神:其字形严整如棋局,线条刚劲如铁画,既体现了对传统的敬畏,又彰显了文人的理性精神。他曾说:“夫点不变谓之布棋,画不变谓之布算,方不变谓之斗,圆不变谓之环,此皆古法所忌。”可见其在坚守规范的同时,也注重线条的变化与气韵的贯通,使小篆在程式化中不失灵动。

李阳冰小篆的雅化还体现在与文人文化的结合上。秦代小篆主要服务于官方政治,而唐代小篆则成为文人表达审美理想的载体。李阳冰身为文人学者,精通文字学,曾参与《说文解字》的校订工作,其小篆创作不仅是书法实践,更是对汉字本义的追溯与阐释。他主张“字画之本,在于六书”,认为小篆的价值不仅在于书写美观,更在于传承汉字的造字理据。这种将文字学与书法艺术结合的理念,使小篆成为文人考据治学、弘扬传统文化的工具,提升了小篆的文化品位与学术价值。

从历史地位来看,李阳冰的小篆在小篆发展史上起到了“承前启后”的作用。在他之前,小篆因隶书、楷书的兴起而逐渐式微,至唐代已沦为“古体”,多用于碑刻题额、印章等边缘领域;而李阳冰通过对李斯传统的坚守与创新,使小篆重新进入文人视野,被后世誉为“李斯之后,一人而已”。尽管其风格仍未突破小篆的程式化局限,但他对线条质感与结构韵律的探索,为后世小篆的艺术化转型埋下了伏笔。清代学者刘熙载在《艺概·书概》中评价:“李阳冰小篆,瘦硬如铁,变化如龙,自秦而后,未有能过之者。”这一评价既肯定了其对传统的继承,也指出了其在小篆式微时代的独特价值。

三、清代邓石如:小篆的艺术突破与碑学复兴

清代是小篆发展的又一高峰,而邓石如作为“碑学”运动的先驱,以“以隶入篆”的创新理念,打破了小篆千年不变的程式化格局,赋予这一古老书体新的艺术生命力。邓石如生活于清代乾嘉时期,此时考据学兴起,金石碑刻大量出土,为书法艺术提供了新的创作资源。邓石如以布衣身份,遍历名山大川,临摹历代碑刻,最终将隶书的笔意与小篆的结构相结合,开创了小篆的新境界。

邓石如对小篆的突破首先体现在笔法的革新上。自李斯、李阳冰以来,小篆多以“玉箸篆”“铁线篆”为典范,强调线条的匀整圆润,笔法单一,缺乏变化。邓石如则突破这一传统,将隶书的提按、顿挫笔法融入小篆,使小篆线条呈现出“起笔如蚕头,收笔如燕尾”的变化,中段笔画或粗或细,或刚或柔,打破了“线条均匀”的成规。其代表作《篆书白氏草堂记》《篆书阴符经》等,线条浑厚朴拙,如“绵里裹铁”,既有小篆的圆转之美,又有隶书的方劲之力,形成了“刚柔相济”的独特风格。这种笔法革新使小篆从“工笔”式的精致走向“写意”式的豪放,赋予了小篆更强的情感表达力。

在结构上,邓石如的小篆打破了小篆“修长匀整”的固定模式,融入了隶书的宽博开张之气。其字形多呈方扁状,笔画间距疏密变化灵活,偏旁部首的安排更注重整体气韵的贯通,而非机械的对称。例如,在《篆书白氏草堂记》中,“水”旁的竖弯钩多呈外拓之势,“木”旁的横画则左低右高,使原本规整的小篆呈现出动态的平衡感。这种结构上的突破,源于邓石如对汉代碑刻的深入研究——他将汉篆的古朴与汉隶的雄浑相结合,使小篆从“庙堂之气”转向“金石之气”,更贴近民间艺术的质朴与生命力。

邓石如的小篆革新还与清代“碑学”运动的兴起密切相关。清代以前,书法艺术长期以“帖学”为主导,推崇晋唐以来的行书、楷书帖本,注重笔墨韵味与书卷气。而乾嘉时期,随着金石学的发展,甲骨文、金文、汉碑等古代遗迹大量出土,为书法家提供了新的创作范本。邓石如率先将碑刻中的古朴气象融入小篆创作,主张“计白当黑”“疏处可走马,密处不透风”的章法理念,使小篆从单纯的文字书写升华为强调空间布局与线条质感的艺术形式。这种理念影响了后世的吴昌硕、齐白石等书法家,推动了小篆在近代的进一步创新。

从文化意义上看,邓石如的小篆革新体现了清代文人对“复古”与“创新”的辩证思考。他并非盲目否定李斯、李阳冰的传统,而是在深入临摹《泰山刻石》《三坟记》的基础上,结合时代审美需求进行突破。这种“以古为新”的理念,使小篆摆脱了作为“古体”的僵化地位,重新成为文人表达个性与情感的艺术媒介。正如清代包世臣在《艺舟双楫》中评价:“完白(邓石如)以隶笔作篆,稍参隶意,杀锋以取劲折,字体微方,与秦汉瓦当文、铁券文相近,此则前此所未有也。”邓石如的创新,为小篆注入了新的生命力,使其在书法艺术多元化的时代依然占据重要地位。

四、传承与突破:小篆发展主线的内在逻辑

从李斯到李阳冰再到邓石如,小篆的发展历程呈现出“规范—坚守—突破”的内在逻辑,这一逻辑既体现了书法艺术对传统的敬畏,也彰显了其在时代变迁中的创新精神。

规范与秩序的追求是三位书法家的共同起点。李斯所处的秦代,面临着国家统一后的文化整合需求,其小篆改革以“书同文”为核心,通过规范字形、统一笔画,构建了汉字的符号化体系,体现了“大一统”时代对秩序的追求。李阳冰生活的唐代,是“法度”成熟的时代,其小篆在继承李斯规范的基础上,融入唐代“尚法”精神,使小篆成为文人伦理与审美理想的载体,体现了对文化传统的坚守。邓石如虽然以突破著称,但其创新仍以对秦篆、汉篆的深入研究为前提,他曾“苦学十年”临摹古代碑刻,最终在传统基础上实现突破,可见“规范”始终是小篆发展的根基。

时代精神的融入是小篆风格演变的关键动力。秦代小篆的庄重肃穆,与“以法为教”的法家思想相呼应;唐代小篆的典雅严谨,契合了盛唐的恢宏气象与文人“致君尧舜”的理想;清代小篆的古朴豪放,则反映了乾嘉学派“经世致用”的务实精神与对民间艺术的重视。三位书法家的作品不仅是个人风格的体现,更是时代文化精神的缩影——这种“时代性”与“传统性”的结合,使小篆始终保持着文化生命力。

从实用到艺术的升华是小篆发展的整体趋势。李斯的小篆首先是为了满足政令推行的实用需求,其艺术性寓于规范性之中;李阳冰的小篆虽仍用于碑刻等实用场景,但已更多融入文人的审美追求;邓石如的小篆则彻底突破了实用局限,成为纯粹的艺术表达形式,其作品多为条幅、对联等书法创作,而非官方文书。这一演变轨迹,与中国书法从“书契”到“艺术”的整体发展历程相一致,体现了汉字从实用工具到审美对象的升华。

文字学与书法艺术的互动贯穿小篆发展始终。李斯作为文字改革家,其小篆创作与“书同文”的文字学实践密不可分;李阳冰精通《说文解字》,以文字学研究指导小篆创作;邓石如则通过对金石文字的考证,为其小篆创新提供了学术支撑。文字学的发展为小篆提供了字形与结构的依据,而书法艺术的创新又丰富了文字的表现形式,这种互动使小篆既保持着文化传承的严肃性,又具备艺术创新的灵活性。

结语

从秦代李斯到唐代李阳冰再到清代邓石如,小篆的发展主线清晰展现了中国书法艺术“守正创新”的精神内核。李斯确立的规范,为小篆奠定了文化根基;李阳冰的坚守,使小篆在式微时代延续了传统血脉;邓石如的突破,则为小篆注入了新的艺术生命力。三位书法家在不同历史时期的探索,共同构成了小篆从实用到艺术、从规范到突破的完整历程。

在当代文化语境下,小篆作为中国书法的“源头活水”,其价值不仅在于艺术欣赏,更在于文化传承。从李斯的“书同文”到邓石如的“以隶入篆”,小篆的发展历程告诉我们:传统不是僵化的教条,而是创新的根基;艺术不是孤立的表达,而是时代精神的回响。这条跨越两千余年的发展主线,不仅记录了小篆的演变轨迹,更彰显了中国文化“生生不息”的传承智慧。

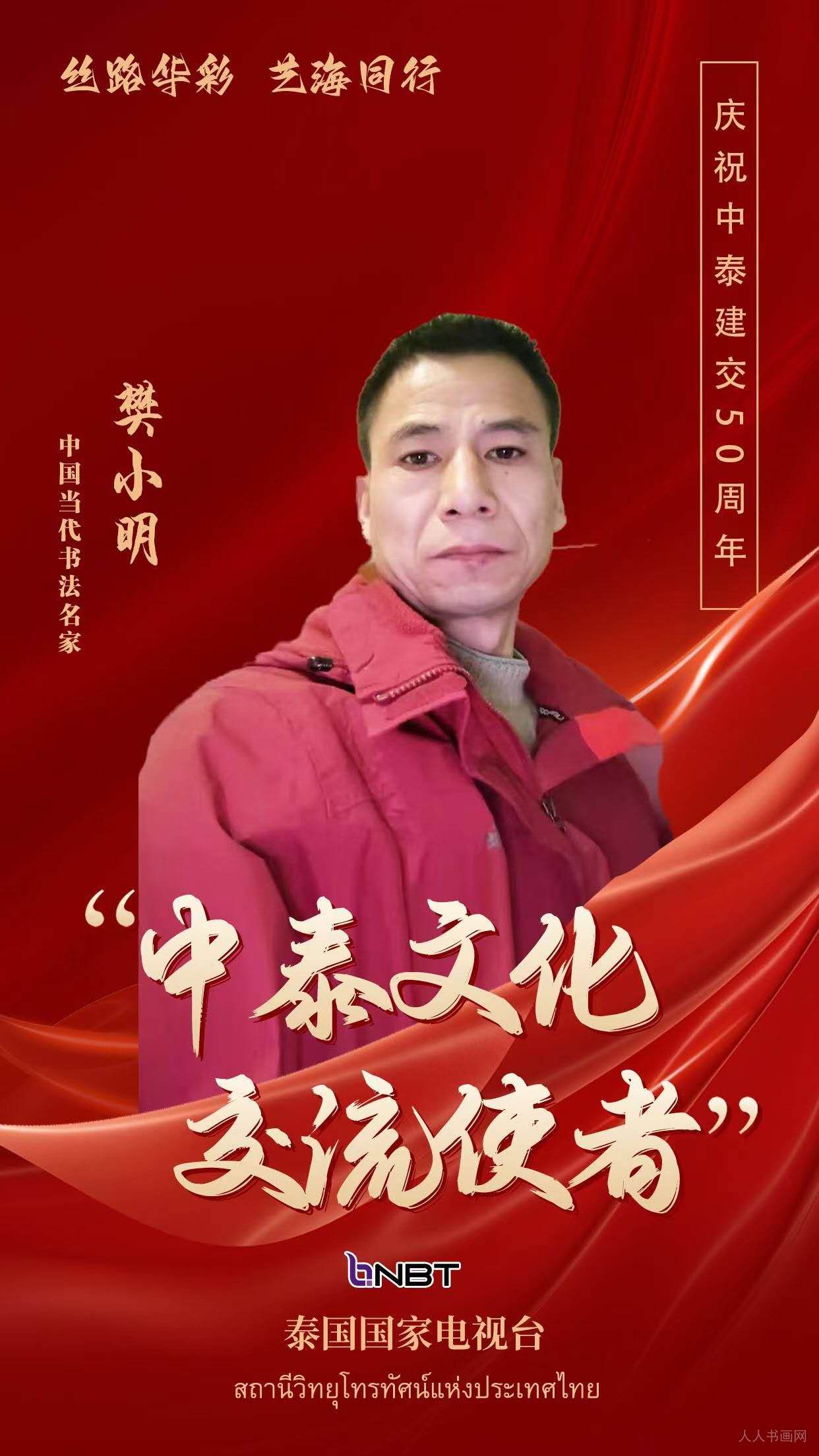

窦万兴艺术简历

首都经济贸易大学在职研究生毕业,中央美院研究生课程班结业。曾远赴新西兰、澳大利亚、韩国、香港等地进行艺术交流、讲学。被新西兰梅西大学、奥克兰大学聘为客座教授,被首都经济贸易大学聘为兼职教授。其作品深受外国友人、华人、华侨的喜爱和欢迎。现任:北京漕运书院院长;中国教育学会书法专业委员会委员;中国书画家联谊会理事;中国网络作家协会理;中国楹联学会会员;北京市书法教育研究会副会长;北京市书法家协会会员;北京工艺美术协会会员;北京工美集团行业协会会员;江苏省景德镇昌江美协名誉主席;河北省三河市书画研究会副会长。

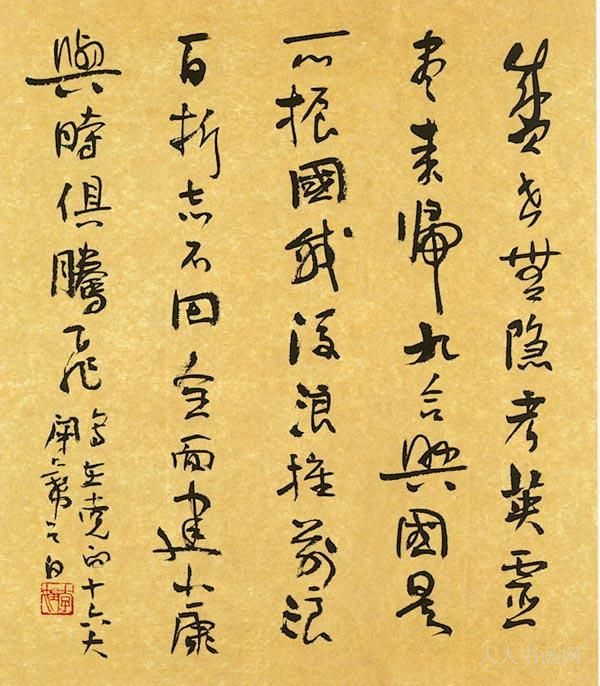

窦万兴教授创作的篆书书法作品有:《中国共产党章程》、《道德经》、《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《中国古典诗词200首》、《京杭大运河古典诗词100首》、《毛泽东诗词60首》,一些作品先后在首都经济贸易大学、北科建集团总部、美国纽约时代广场及乡村、学校、部队展出;《人民日报》民生周刊先后为窦万兴教授发表了《举精神之旗显信仰之美》、《四维八德弘正气阳春白雪谱新歌》、《学书论法做人做事》、《讴歌新时代新生活、传播好作品正能量》等评论文章;窦万兴教授创作的文学作品有《葫芦赋》、《漕运赋》等,其中《葫芦赋》获得了中国网络文学节诗词组网络金奖。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论