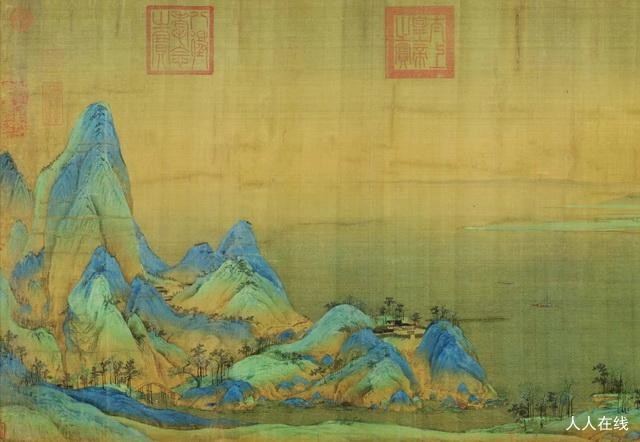

《千里江山图》是北宋画家王希孟的传世孤品,也是中国青绿山水画的巅峰之作,位列“中国十大传世名画”。以下从多个维度解析这幅杰作:

一、创作背景与个人人生

作者生平:王希孟生于北宋哲宗绍圣三年(1096年),10余岁进入徽宗创办的“画学”(中国最早的官办美术学校),后被召入禁中文书库。他多次向徽宗献画,因“性可教”得徽宗亲授技法,18岁(政和三年,1113年) 耗时半年完成《千里江山图》,此后史料无载,推测英年早逝,仅以此作名垂青史。

时代语境:北宋末期,徽宗推动宫廷艺术鼎盛,画学以“诗题取士”选拔人才,强调“格物致知”的写实与意境。《千里江山图》既体现徽宗“丰亨豫大”的审美追求,也暗含少年画家对家国山河的理想寄望。

二、艺术特色与技法创新

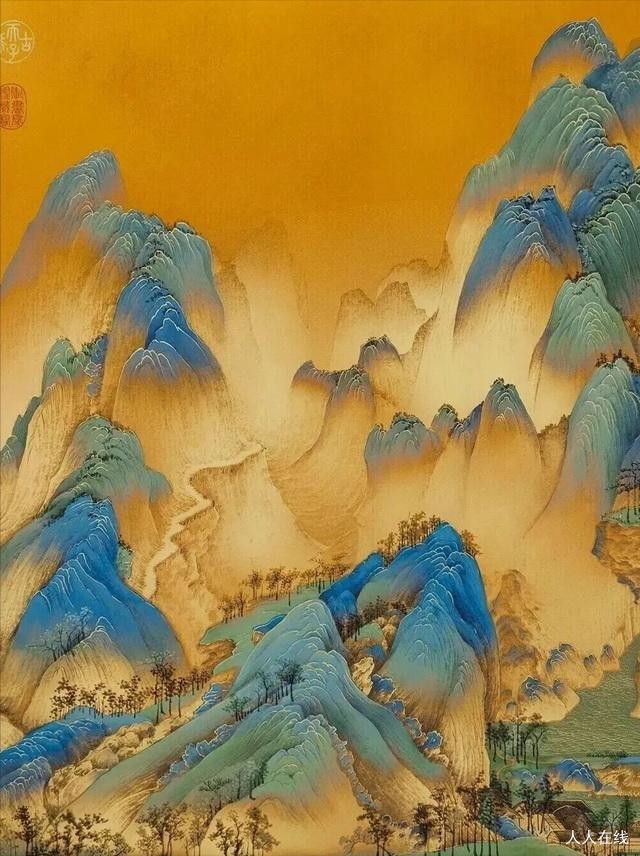

构图与透视:采用散点透视的长卷形式,将景物分为六部分,以长桥、流水串联,融合高远、深远、平远三种构图法。画面由七大组群山构成“岛链”式布局,主峰突兀、层次跌宕,实现“咫尺有千里之趣”。

设色与颜料:以石青、石绿(矿物质颜料)为主色,经“水墨勾底—赭石铺垫—石绿叠染—石青罩色”多道工序,色彩厚重艳丽却不失清雅。颜料取自绿松石、孔雀石等宝石,需人工反复研磨,千年后仍光彩夺目。

细节与意境:画中不仅有庐山鄱阳湖的湿地地貌、福建仙游的双瀑奇观,还融入汴河舟船、江南建筑等人文元素,人物虽小却动态鲜明,尽显“可行、可望、可游、可居”的山水意境。

三、历史价值与流传轨迹

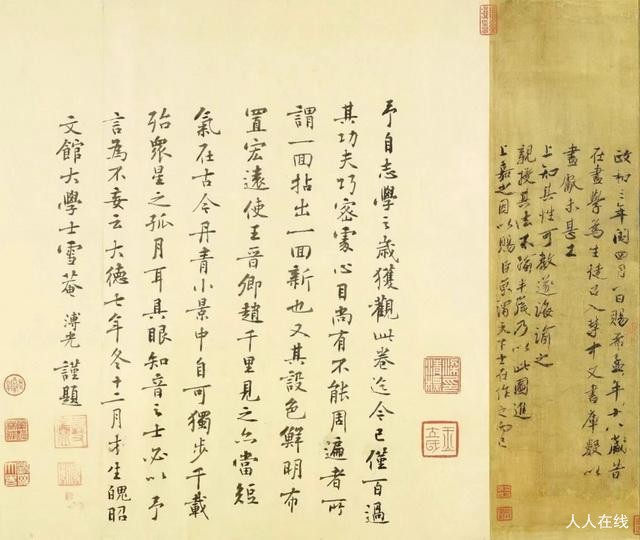

艺术地位:元代溥光题跋称其“独步千载,殆众星之孤月”;它是青绿山水从唐到宋的集大成者,后世赵伯驹、仇英等大家均受其影响。

流传故事:经徽宗赐蔡京、元代溥光、清初梁清标等递藏,清末被溥仪盗运至伪满,1945年散落民间,1953年入藏故宫博物院。如今是故宫“镇院之宝”,展出机会极少,每次亮相都引发轰动。

四、文化影响与现代意义

跨界传播:舞蹈诗剧《只此青绿》以其为灵感,用肢体语言演绎青绿山水的气韵,成为传统文化创新传播的典范。

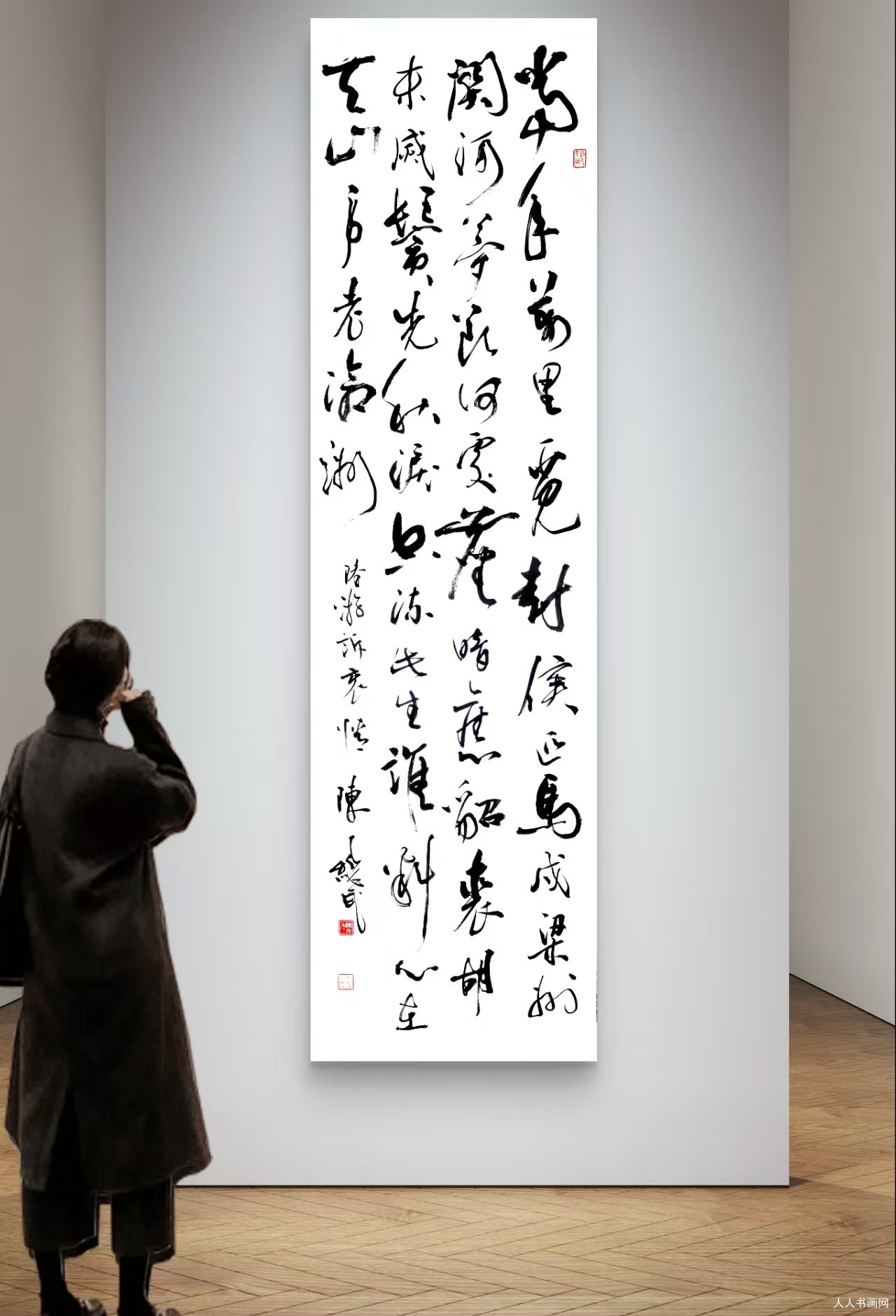

精神内核:这幅少年绝唱不仅是技法的巅峰,更凝结着中国人对山河永恒的执念——在北宋末年的危局中,18岁的王希孟以画笔定格了一个时代的理想江山,让千年后的观者仍能触摸到那份炽热的少年意气与家国情怀。

《千里江山图》不仅是一幅艺术作品,更是一种精神象征,它凝聚着王希孟对大好山河的热爱与赞美,也反映出那个时代人们对美好生活的向往。它承载着深厚的文化内涵,引得后世无数文人雅士为之倾心,反复品味欣赏,试图从中汲取艺术的灵感,感受那份独属于北宋的山河气魄与艺术风华,在历史的画卷中留下了浓墨重彩且永不磨灭的印记。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论