福建

逍遥醉翰墨 自成大气象

庄辉书法艺术的内在创造性与精神高境

[澳洲]庄伟杰

摘 要:作为庄子后裔,庄辉的书法艺术早已超越单纯的线条排列与结构经营,成为一场跨越千年的精神对话。在当代书坛喧嚣的浪潮中,他如一只不断奋翥翻飞的鹏鸟,将庄子哲学中“逍遥无待”的旷达与“技进乎道”的深邃,在传统与现代中重新演绎,在技法与哲思里腾挪跌宕,在血脉与笔墨间自由翔舞,着力撑起独属于自己的一片天空。

关键词:庄辉书法艺术;内在创造性;精神高境;逍遥游墨;自成气象

作者简介:庄伟杰,闽南人,旅居澳洲,诗人作家、评论家,文学博士,复旦博士后,《中文学刊》社长总编,山东大学诗学高等研究中心特聘研究员,浙江传媒学院文学院特聘教授,主要从事诗歌文学创作与评论,以及华文文学和文化艺术研究。

“北冥有鱼,其名为鲲……”当庄辉饱蘸着带有自身体温的墨汁,在宣纸上挥洒《逍遥游》开篇时,笔锋流淌的何止是墨韵?那是血脉和灵魂深处激荡的回响。从颜楷的沉雄到行草的空灵,从淮安的书案到燕园的讲堂,从荣宝斋的研修到中国美术馆的展示,作为庄子后裔,庄辉的书法艺术早已超越单纯的线条排列与结构经营,成为一场跨越千年的精神对话。在当代书坛喧嚣的浪潮中,他如一只不断奋翥翻飞的鹏鸟,将庄子哲学中“逍遥无待”的旷达与“技进乎道”的深邃,在传统与现代中重新演绎,在技法与哲思里腾挪跌宕,在血脉与笔墨间自由翔舞,着力撑起独属于自己的一片天空。

一、筑基:在颜筋籀魂中砥砺与洗礼

任何一门艺术实践,本身都是一种修行。庄辉的习书历程,其实也是一场由实入虚的修行与砥砺。前十五载,他如庖丁初解牛般专注于颜楷,在筋骨血肉间锤炼技艺。这种深厚根基,正是庄子“道进乎技”思想在艺术实践中的具象化。庄辉在《繁难字体楷书法》里写道:“颜鲁公的字,好就好在‘正’里藏着‘奇’。横平竖直是规矩,却在起承转合处藏着千回百转的力道。”他临《颜勤礼碑》时,特意将碑文里的点画拆解,或如“高空坠石”,笔锋垂直砸下,墨色深凝;或似“露坠青荷”,笔锋轻扫,墨色淡逸。这种对细节的重视和把握,让他的楷书在端正中见灵动,如古松立崖,既有扎根大地的沉稳,又有迎迓长风的舒展。

通往艺术的路径有多种选择,要去往哪里,往往取决于自己的初衷和信念。就这样,他兼习碑、籀诸体,为自己的笔墨语言平添了一层历史的厚度。临《石鼓文》时,他着迷于那些蝌蚪状的文字,觉得它们像活物,在纸上扭动或呼吸,于是将籀文的圆转与魏碑的方劲熔于一炉,写“龙”字时,左半边取《张迁碑》的方笔,如刀削斧劈;右半边用籀文的曲线,似龙尾摇摆。这种“碑帖互参”的尝试,在他早期的作品里颇为明显,体现在线条上则如古藤缠树,既见金石气,又含书卷气,仿佛能从笔墨里听见商周青铜的叩击声。

淮安的地域文脉,总是在潜移默化中滋养着他。这座曾是漕运枢纽的古城,南接吴楚,北连齐鲁,书法传统里既有王羲之的飘逸,又有颜真卿的雄浑。庄辉常去清江浦的古运河边,看船工拉纤的绳索在岸边磨出的深痕,他说:“那痕迹和颜体的竖画太像了,都是力透筋骨的挣扎与坚守。”这种从生活中悟艺的能力,让他的书法根基不仅扎在碑帖里,同时扎在这片土地的肌理中。

当同龄人还在追逐时风,庄辉却用十五年时间做“减法”,减掉浮躁,减掉炫技,只留下笔墨最本真的筋骨。他后来回忆:“那时不懂什么是‘道’,只知道把每一笔写扎实,就像农民把每一粒种子播进土里。”这种“守拙”的功夫,恰如庄子所言“用志不分,乃凝于神”,为他后来的艺术突围埋下了伏笔。

二、转型:燕园的悟道与笔墨的逍遥游

书法无非写字,看似简单,然其理至深,非通透宇宙之理,达于性命之情,是难以臻达至境的。善学者,除了在技艺上须力求精进,更要以一颗求道之心,自觉地从各种神奇而美好的事物中去求取。古人的一些书论和碑帖墨迹,固然是书法之道最直接的呈现,唯有用心灵加以观照和深入体察,方有可能将之融会到书法艺术中,获得灵思妙悟。

1990年代的北大燕园,未名湖畔的垂柳总在风中摇曳,庄辉坐在书法研究班的课堂里,听学者们谈论“技与道”的关系,猛然意识到:过去十五年练的是“技”,而艺术的真谛在“道”。这种顿悟如冰雪于春日中解冻,让他的笔墨世界从此春风般开阔起来,或荡漾或流淌。从颜楷到行草的转向,不是简单的书体变换,而是一场从“必然王国”到“自由王国”的精神跋涉。

北大的学术氛围,为他洞开了一扇哲学之窗。他读《庄子》,在“逍遥游”里读到了笔墨的自由:“大鹏展翅九万里,不是为了炫耀翅膀,是因为风就在那里。行草的笔势,也该像这样,顺势而为,不刻意,不做作。”他开始尝试打破楷书的规整,让线条在纸上灵动“散步”。当他写“云”字时,笔锋忽左忽右,墨色时浓时淡,仿佛真有一朵云在纸上聚散;当他写“风”字时,最后一捺如长袖飘举,带着破空而来的动感。这种追崇参禅入道的空灵境界,让他的行草在笔与墨的共舞中,携带着一种“羚羊挂角,无迹可寻”的妙趣。

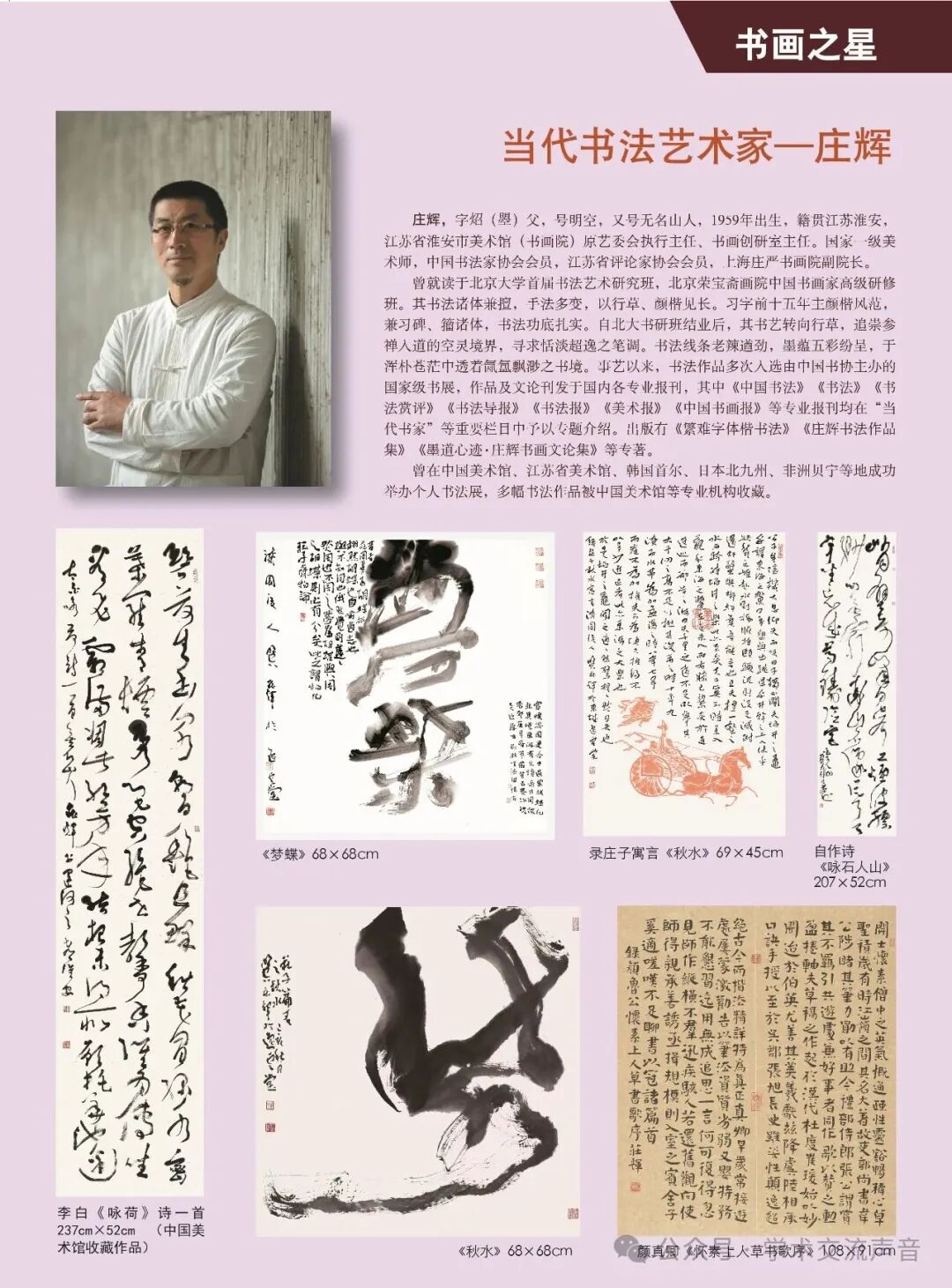

庄辉书法作品展在中国美术馆隆重登场(2018年11月)

时任中国书法家协会党组书记兼秘书长陈洪武致词

艺无止境。荣宝斋画院的研修,则让他的墨法更上层楼。他从齐白石的“墨分五色”里得到启发,将绘画的用墨技巧融入书法,一笔之中,既有“焦墨”的干裂,又有“宿墨”的晕染,还有“淡墨”的飘渺。他曾经记录过一次创作体验,写《赤壁赋》时,写到“白露横江,水光接天”,突然想让墨色像江水一样流动,于是笔锋稍顿,让墨自然晕开,竟真有波光粼粼的感觉。这种“墨蕴五彩纷呈”的效果,让他的行草在黑白世界里焕发出万千气象,仿若暮色中的远山,既见轮廓的苍茫,又含光影的变幻。其书法作品如《醉舞下山去》,则透露出的“放逸”飘举之气,已然达到“念起即觉”的澄明之境。在其笔下,墨色五彩纷飞,线条老辣遒劲,于浑朴苍茫中透出氤氲飘渺之书境,真正实现了“道法自然”、“清静无为”的老庄哲学与书法艺术的完美统一。

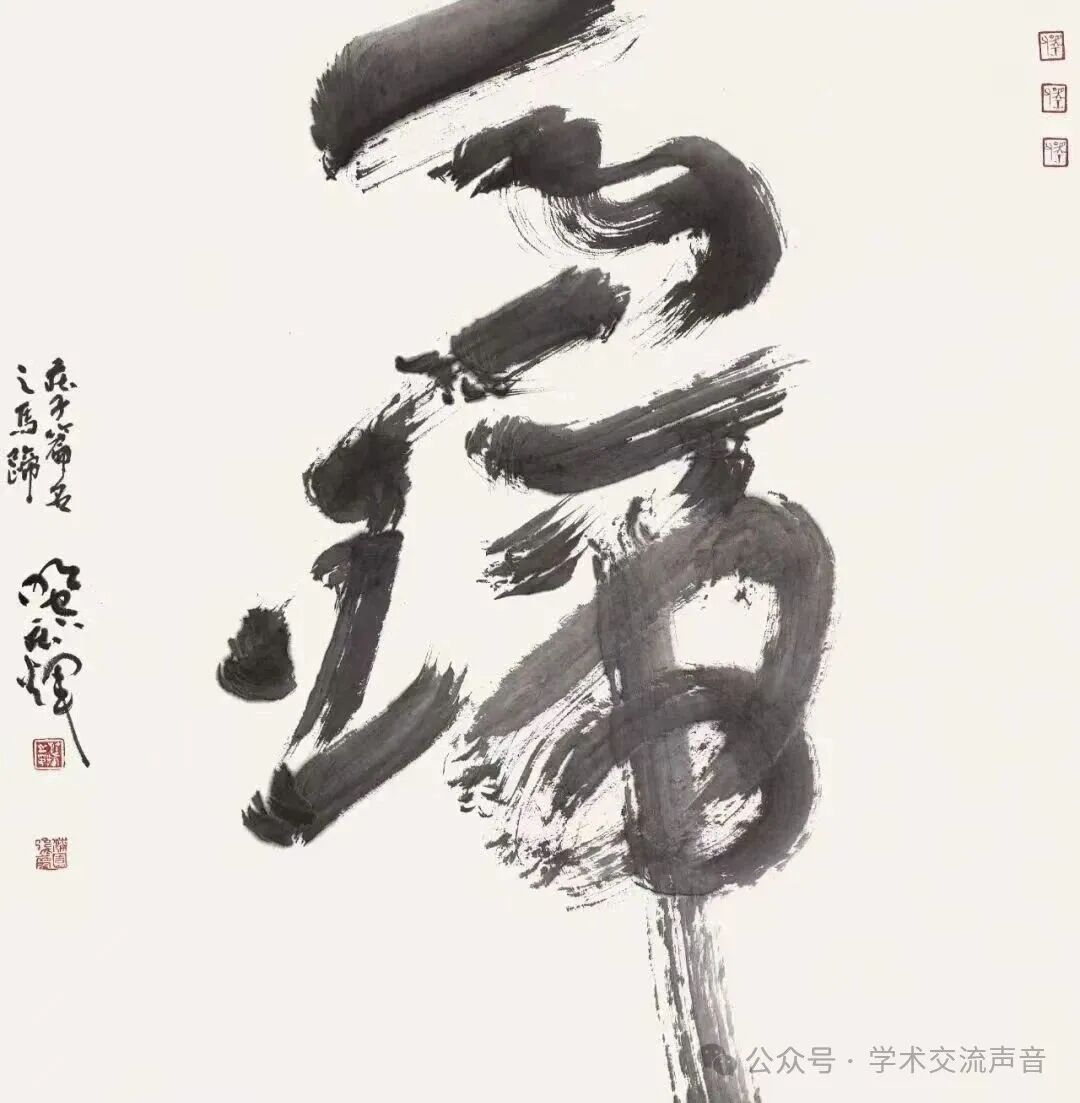

最关键的转变,是将庄子哲学注入笔墨灵魂。他的草书《逍遥游》长卷,堪称这种融合的典范。开篇“北冥有鱼”四字,笔锋沉郁,墨色如深海;写到“化而为鸟”,线条突然上扬,墨色转淡,似有鹏鸟冲天而起;至“绝云气,负青天”,笔势如狂涛拍岸,线条交织缠绕,墨色浓淡相间,竟生出云雾翻腾的视觉效果。整幅作品没有刻意追求章法,却暗合庄子“与时俱化”的思想,笔随心动,墨逐意流,真正做到了“纵横恣肆,潇洒灵动”。他笔下的狂草“龙”字亦然,以风驰电掣、瞬息万变的墨色线条,一笔挥就,浩浩乎如冯虚御风,飘逸而独立。他将墨韵的五彩斑斓与字阔的坚实有型完美结合,既有卧龙藏渊的隐忍,又有盘龙仰天的苍劲。这幅作品不仅展现了龙的力量与神韵,更体现了中华民族包容采纳众长的文化核心,可谓是民族精神的艺术图腾。

与这种“狂草”形成对比的,是他的行楷《养生主》册页。字里行间透着“以无厚入有间”的智慧:笔画不疾不徐,如庖丁解牛的刀刃,在纸上游刃有余;结构疏密有致,似老树新枝,既见苍劲又含生机,字里行间洋溢着“以无厚入有间”的智慧。他说:“行楷要像散步,不急不躁,却步步有力量。”这种“沉稳而不呆板,端正而有逸致”的书写格调,恰是对庄子“安之若命”精神的笔墨诠释。

书法作品《逍遥游》

从淮安到燕园,从颜楷到行草,庄辉完成的不仅是艺术风格的转型,更是精神境界的升华。如此墨道心迹,他自有一番感悟:前十五年学“有”,后半生学“无”。“有”是技法的积累,“无”是境界的超越。这种“从有到无”的蜕变,让他的书法挣脱了技法的束缚,进入了“道通为一”的自由之境。

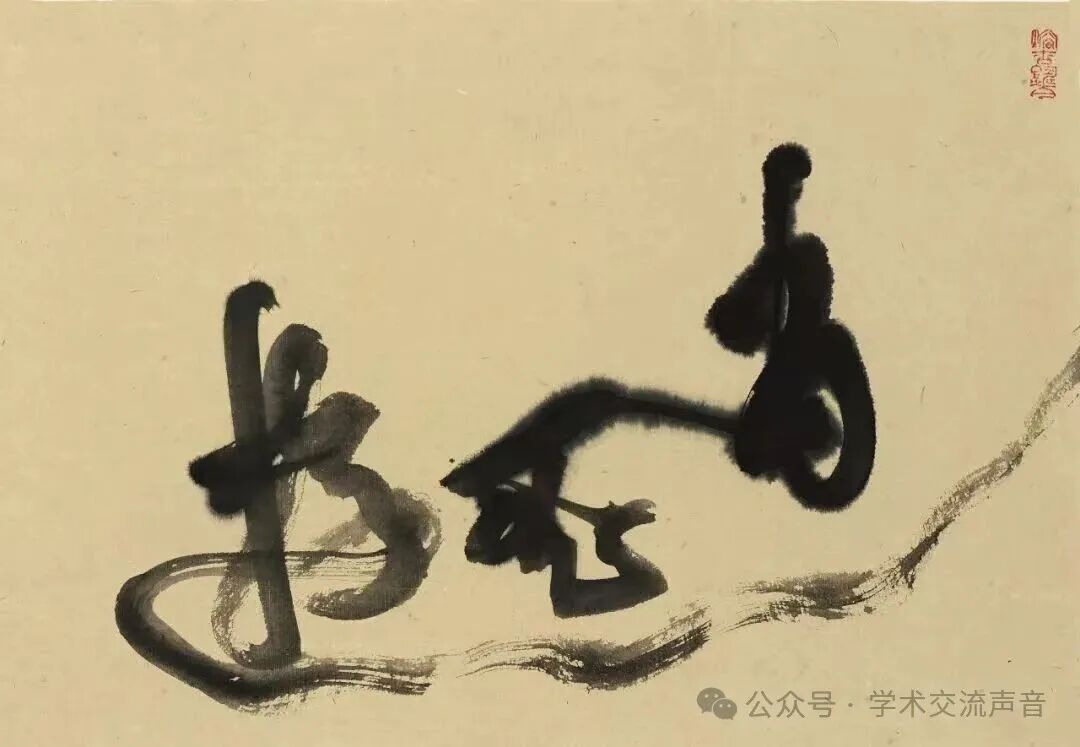

当庄辉以颜筋楷体为舟,驶入行草之海时,其艺术生命便进入了“逍遥游”之境。他深谙庄子“虚室生白,吉祥止止”之道,在创作中追求“空灵”与“恬淡”。观其行草代表作《野马尘埃》,满纸云烟缭绕,笔墨纵横开阖,似无定形,却深得“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”的万物齐一之神髓。线条于飞动间蕴含老辣遒劲,墨色浓淡枯湿,如五彩交辉,在浑朴苍茫的底色上氤氲出超逸物象的缥缈书境。其笔下的“野马”,非具象之马,而是庄子笔下那自然气息奔涌的象征;其“尘埃”之点画,亦非实写,而是宇宙间生命气息流转的抽象表达。这种对文本精神内核的视觉转化,正是其“参禅入道”艺术观的绝佳体现。

三、创见:技进乎道的突围与美学追求

北京荣宝斋的展厅里,庄辉的《老子道德经》草书册页尤为吸人眼球。有行家指着其中“道可道,非常道”六个字感叹:“这字不是写出来的,是‘长’出来的,像老树从石头里钻出来,带着股犟劲。”如此独树一帜的艺术风貌,源于他对“创造性”的极致追求。在他看来,书法不是复印机,而是每幅作品都应是唯一而独立的生命体。

这种创作观,体现的是一种带有创造性思维的“诗性智慧”,足以说明书法之风格与其人之个性、性情和修养,有着密不可分的内在关联性。庄辉的这种艺术追求,首先体现在对传统的“创造性转化”上。譬如,在临王羲之《兰亭序》时,庄辉有意识地进行大胆尝试,不追求形似,却抓住“天朗气清,惠风和畅”的意境,用更为舒展的笔势、更为灵动的墨色,让千年古帖经由心灵的过滤,释放出一种当代气息。他说:“学古人要像学游泳,不是记住动作,是学会在水里呼吸。”在《繁难字体楷书法》中,他对“龘”“靐”等生僻字的处理,既保留了篆隶的古韵,又融入了楷书的规整,且用行草的笔意打破板滞,让这些“沉睡的文字”重新激活出一种生命力。这种“守正创新”的功夫,恰如庄子所言“薪尽火传”,旨在让传统的火种在当代燃烧得更旺。

书法作品《说剑》

每一种艺术的背后,都蕴含着一种令人为之神往的美学精神。此一精神愈为健旺者,其艺术生命力愈能维持久远,并带来无限的可能,反之则可想而知。值得称道的是,面对纷纷扰扰的当代书坛,不管风吹雨打,不论荣辱得失,庄辉始终拥抱自己的美学追求,坚定走自己的路。从他那里,我们甚至可以看出,他以笔为剑,刺破了当代书坛的浮华。当不少人沉迷于“展厅效应”,用炫技的笔法迎合评委时,庄辉却坚持“笔墨当随时代,更当随本心”。他的《自作诗》行草卷,字里行间没有刻意的夸张,只有“写我心”的真诚。有诗为证:“笔是吾师纸是友,墨香伴我度春秋。何须刻意追时好,自有清风上笔楼。”这种不从俗、不媚时的坚守,在无形之中,让他的书法艺术在熠熠生辉中闪耀“独立之精神,自由之思想”的品格。

难得的是,他对“身份与艺术”关系的见解,尤显清醒。在中国美术馆的个人书展上,有外国友人问他:“中国书法家的作品,价值由什么决定?”他指着墙上的《逍遥游》长卷说:“就像这字,它的价值不在我是谁,而在它是否让你感受到了自由。”对于国外更看重的是艺术价值的这种认知,让他始终与“官本位”的评价体系保持距离。他的作品被中国美术馆收藏,不是因为个人有什么重要头衔,而是因为作品的背后,站着创作主体的生命人格和中国美学精神,更是因为笔墨里的“真”——对艺术的真诚,对传统的真挚,对时代的真切。

可以说,从技法的老辣遒劲到意境的空灵超逸,从创作的“唯一性”到价值的“本真论”,庄辉用笔墨构建了一套相对完整的艺术观。在他的艺术观念里,有对传统的敬畏,有对创新的执着,更有对艺术本质的追问。诚如他在《墨道心迹》里的夫子自道:“书法的终极,不是成为‘大师’,是成为‘自己’。”

或许是血脉相连与遗传基因使然,庄辉对书法艺术创作本质的思考,亦与先祖哲思遥相呼应。他力倡“创作为王”,痛斥“复印机式”的功夫字,认为每幅作品都应是“唯一”的生命体。恰恰是庄子“得意而忘言”在当代艺术语境中的绵延与回响。他并非否定法度,而是如庖丁解牛般,在“官知止而神欲行”的境界里超越法度束缚。其书画文论集《墨道心迹》中反复强调“心手相忘”的创作状态,正是对先祖庄子“心斋”与“坐忘”等体道方式的自觉承传与艺术化实践。

四、文脉:作为文化传灯人的当代回响

构成书法艺术的生命,不仅在于书法自身的结字、用笔、布局以及笔墨气韵等因素,还在于其所承载和弘扬的美学思想与文化精神。阅读庄子,走近庄子,让他从中感受到一种跨越两千多年的血脉共鸣。作为庄子后裔,他的书法艺术,与其说是一种笔墨舞蹈,毋宁说是对先祖精神的一种当代回应。那么,这种回应何在?依愚浅见,应有下列数端:

其一,体现在对“逍遥”精神的诠释上。庄子的“逍遥”,不是随心所欲的放纵,而是“无待”的自由——不依赖外物,不束缚于己心。草书作为中国书法最极致的艺术形式,便是最有说服力的明证。所谓“无成势,无常形”,所谓“振迅天真,出于意表”,人们只能依据自己的识见、趣味和涵养去加以领略和探究。庄辉的草书,深得其中三昧。他写“飞”字,不刻意拉长笔画,却让笔锋带着“不滞于物”的轻盈;他写“舞”字,不追求姿态的夸张,却让线条有“与天地精神相往来”的舒展。这种“看似无法,实则有法”的自由,恰是对“逍遥游”最生动的笔墨注脚。对此,他深有体会,自言草书的最高境界,“是‘笔忘手,手忘心’,让字自己生长。”其中之精微奥妙处,就是其书法的逍遥精神之所在。

其二,是对“养生主”智慧的践行。庄子的“养生”,不是保养身体,而是养护精神。庄辉的行楷,便透着这种“以静养神”的功夫。其笔画如老松挂剑,看似缓慢,却潜藏绵密的力道;其结构似古寺藏经,看似平实,却蕴含深邃的哲思。他的《楷书金刚经》册页,字字端严,却无板滞之态,如高僧坐禅,于沉静中见生机。这种“沉稳而有逸致”的风格,正是“安之若命”的生活态度在笔墨中的自然流露。

书法作品《马蹄》

其三,更深层的是对“天地大美”的追求。庄子说“天地有大美而不言”,庄辉则用笔墨“言”出这种大美。他的书法线条,既有“大漠孤烟直”的雄浑,又有“清泉石上流”的灵动;他的墨色变化,既有“黑云翻墨未遮山”的浓烈,又有“淡烟流水画屏幽”的清雅。在《山水诗》行草卷中,他写“青山看不厌,流水趣何长”,笔势随诗意起伏,墨色伴山水流转,竟让文字呈现出画面感,仿佛能从纸上听见水流,看见山影。这种于自然中见真趣的艺术语言,正是对庄子“天地与我并生,而万物与我为一”的精神呼应。

其四,更有意味的是对齐物思想的演绎。“庄周梦蝶”是庄子齐物思想的精华所在,表达物我无差别、无界限的哲学思考。庄辉以此为主题的作品《梦蝶》,透过浓淡相宜之笔墨,展现出如梦如幻的审美意境。如此恬淡超逸之笔调,佐以参禅入道的空灵境界,将汉字化为翩翩飞舞的蝴蝶,又将蝴蝶幻化为灵动有致的笔情墨趣。作品中透出的“放逸”飘举之气,恰如庄周之梦,不知我是蝶还是蝶是我,达到了物我两忘、天人合一的至高审美境界。

同样的,庄辉大笔挥写的《秋水》狂草书作,堪称汪洋恣意、逍遥无羁的精神写照。他以起伏跌宕的笔势、奇崛险峭的字构,展现秋水时至、涌流直下的磅礴气势。墨色氤氲飘渺,线条浑朴苍茫,恰如《秋水篇》中河伯与海若的对话,意境幽远而不可测。庄辉通过灵活多变的用笔和空间布局,将庄子“万物一齐”的哲学思想转化为可视的笔墨形式,在宣纸上构建了一个无差别的齐物世界。

作为文化传灯人,庄辉的使命不止于创作。他出版的《墨道心迹》作为书画文论集,是想让年轻人知道,书法不只是写字,更是中国人的精神密码;他在公共场合讲座,总是强调学书法要先学做人,像庄子说的“外化而内不化”,既能“外在适应世界”,又能“内心坚守本真”。这种对文脉的传承守护,让他的书法超越了“艺术”的范畴,成为连接传统与现代的精神纽带。就像运河的水,从两千多年前流来,经他之手,还要流向更远的未来。

庄辉书画文论集《墨道心迹》,封面书法:龙

在当下喧嚣尘世,庄辉如一位沉静又充满激情的燃灯者,以笔墨为舟楫,执着摆渡于千年时空长河之上。同时,以行动向世人证明:艺术真正的价值,不在喧嚣的冠冕,而在创造本身所蕴含的不朽精神力量。庄辉的笔墨,便是那照亮精神黑夜的灯光,在明暗交织中,生动讲述着血脉深处的故事与逍遥天地的梦想。

五、启示:笔趣墨痕里的时代精神与高度

站在中国美术馆的穹顶下,驻足倾听庄辉《逍遥游》书法长卷,令人禁不住生发出一种时空折叠的错觉:颜真卿的筋骨、王羲之的气韵、八大山人的奇崛、禅意的玄远、庄子的哲思、当代的精神,似乎都在这黑白交相辉映的笔墨里相遇及交流对话。这位从淮安走出的艺术家,用半个多世纪的修行告诉我们:真正的艺术,确实是“超时空”的,既要扎根传统,又不被传统所束缚;既要回应时代,又不被时代所裹挟。

庄辉的意义,不仅在于他创造了独特的书法风格,更在于他为当代艺术提供了一种“突围”的可能。当不少人在“官本位”的泥潭里挣扎,在市场的浪潮中沉浮时,他始终站在笔墨的原点,追问“艺术是什么”——是技法的炫耀?是身份的标签?还是灵魂的独白?他用作品给出答案:艺术是每幅作品都应是唯一的创造,是“技进乎道”的修行,如同“天地大美”之呈现。就像他笔下呈现的点画线条,老辣里藏有赤诚,遒劲中蓄含温柔,那是一个真正艺术家的精神写照:见识过传统的深邃,所以不浮躁;体悟过道的自由,所以不盲从;守护着文脉的根,所以不迷失。

在当代书坛身份与艺术价值时常错位的荒诞语境中,庄辉的艺术实践成为一面犀利的照妖镜。当权势与职位常被错奉为艺术价值标尺时,庄辉却以纯粹的艺术追求与卓越造诣,无声地印证了庄子“举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮”的独立精神。他的书法成就远非协会职阶所能衡量,其作品被中国美术馆等权威机构珍藏,在首尔等地成功举办个展,其艺术价值在时空淬炼中愈发璀璨夺目,这是对当下浮躁的“官本位”收藏观的超越与批判。庄辉以其存在本身昭示:真正的艺术之光,应源于其内在的创造性与精神高境。

可以断言,在庄辉的艺术世界里,那些流淌在宣纸上的笔趣墨痕,早已超越了“书法”的定义,它们像运河的浪,载着传统的船;像古柏的根,扎着文化的土;更像庄子的风,吹向未来的天。或许,这就是一个书家艺术世界的生命印记,是血脉与笔墨共同奏响的宏大乐章,也是庄辉留给时代的礼物。他深悟“艺与道尤甚”的箴言,将庄子哲学中逍遥天地的宏阔境界、齐同万物的深邃哲思以及心手相忘的创造真谛,熔铸于雄健而灵动的笔端。其书法艺术,既是线条之舞,亦是哲思之痕。他用笔墨告诉我们:真正的艺术,永远活在传统的血脉里,活在创造的激情里,活在对精神高度的永恒追求里。

此刻,想象的到,当暮色降临时,他的书房里依然亮着灯盏,毛笔在砚台上舔墨的声响,轻轻叩击着这个喧嚣的时代——那是笔墨的坚守,是文化的自信,是一个庄子后裔对艺术最本真的回答和庄严启示。

鉴于庄辉的书法艺术成就有目共睹,值得赋诗称妙,笔者不揣浅陋,兹结合书家的人生阅历与心路历程,文化涵养与艺术造诣,以《庄辉书艺欣赏有感》为题,谨赋七律诗一首聊博读者诸君一粲,并作为本文的尾声。诗云:

淮水钟灵孕杰才,少年研帖楷颜栽。

燕园悟后参禅味,草意追来任寄怀。

点线纷披神品出,云龙聚散笔花开。

逍遥醉墨风流在,书道真如遨九垓。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论