北京

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

李胜民

1978年生于中国湖南平江,2006年结业于中央美术学院,作品多次参加国内外展览,现旅居日本东京,自由艺术工作者。

电子邮箱:lism1978@126.com

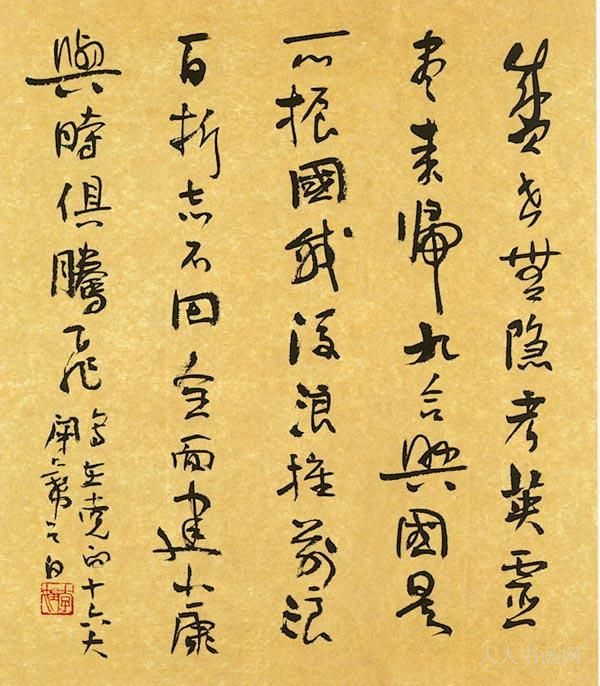

《根深必叶茂》

—— 彭见明

李胜民习画的原始冲动,始于对事物的好奇心,在他孩童时期,他那地处湘北山地的农家长辈们,话题中多是种菜耕田喂猪养鸡,尚无能量涉猎到艺术这个词,胜民当然就不晓得什么叫绘画艺术了,但他却开始了画画,他的画笔是石块、树枝和手指。纸张是泥土、墙壁与水洼。画的对象,则是他眼中感兴趣的一切。

好奇心驱使胜民爱上了画画,眼睛所捕猎的众多美好,又回过头来滋润着他的好奇心。长大以后,也许过于钟爱绘画而疏淡了学业,没能考上高等学府,但他并不后悔自己的选择,好奇心令他愉悦亢奋,他同样以一个勤勉学子的努力,最终以扎实的笔下春秋,支撑他得以进修中央美术学院,完成梦寐以求的大学学业,在这个最高的美术学府里,他得心应手解决了好奇和坚毅所不能达到的深层观察与思考。

走出中央美院不些时日,胜民便以他潜心创作的成果,参加了国内外很多展览,开始体面地供养着自己的伟大理想——成为职业画家。

胜民事油画,早期作品的追求是将中国画的诸多要素融入西画的构架中,他成功了,他的作品,尤其是山水油画,成为诸多津津乐道游弋于中画与西画之间的收藏家的青睐。

当一个艺术家进入高维审美层面的好奇心时,绝不是一成不变的固化耕耘,不是被成功束缚的满足。在获得一定好评的李胜民,近来一改斯文,突然放下安静平和诗意境界的风景画,开始了风格完全不同的尝试:一股汹涌的、狂放的、野性的、奔腾的情愫在力破纸背,我们看到的画面,已不再是明朗的山水,清爽的山居,优雅的云彩,写实的形体已荡然无存。他在牵引着每一个不同身份对绘画理解的看众,去画中寻找各自所要的感觉。有学者把这种表达叫做抽象艺术。其实叫什么不重要,重要的是一个优秀的艺术家,总是充满无休无止的好奇心和探索精神,总是不满足自己的以往。恰恰大千世界,也总是提供着千变万化的奇幻,诱人入胜,令艺术人不得安宁。

也许李胜民自幼被自然滋养积累的艺术幻觉太多,方有不可消停的步履。根深必叶茂,既是自然生命的逻辑,亦是艺术前行的逻辑。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论