从临习实践谈《散氏盘》的艺术特质与笔法解构

作者:窦万兴

摘要

《散氏盘》作为西周晚期金文的代表性器物,其铭文以“稚拙古厚”的审美风格与“金文草化”的书写特征,成为篆书学习体系中突破程式化认知的关键范本。本文基于临习实践,从线条质感、结构布局、章法逻辑三个维度,结合铭文拓本细节与书法美学理论,剖析《散氏盘》的艺术特质,揭示其“不工而工”的审美内核,为篆书临习从“形似”到“神似”的转化提供实践路径。

关键词

《散氏盘》;金文临习;金石气;篆书结构;章法布局

一、引言

《散氏盘》又称《矢人盘》,清乾隆年间出土于陕西凤翔,现藏台北故宫博物院,其铭文共357字,记载西周晚期散国与矢国土地契约之事,是研究西周社会制度与文字演变的重要史料。在书法史上,《散氏盘》铭文突破了同期金文如《大盂鼎》的庄严规整、《毛公鼎》的遒劲秀丽,以率意自然的笔触、欹正相生的结构,构建出独树一帜的审美体系。对于书法学习者而言,临习《散氏盘》不仅是掌握金文书写技法的过程,更是理解“金石气”与“书写性”融合的关键环节——它打破了篆书“对称、均匀、规整”的固有认知,让学习者在“不循常规”中领悟先秦文字的生命力。

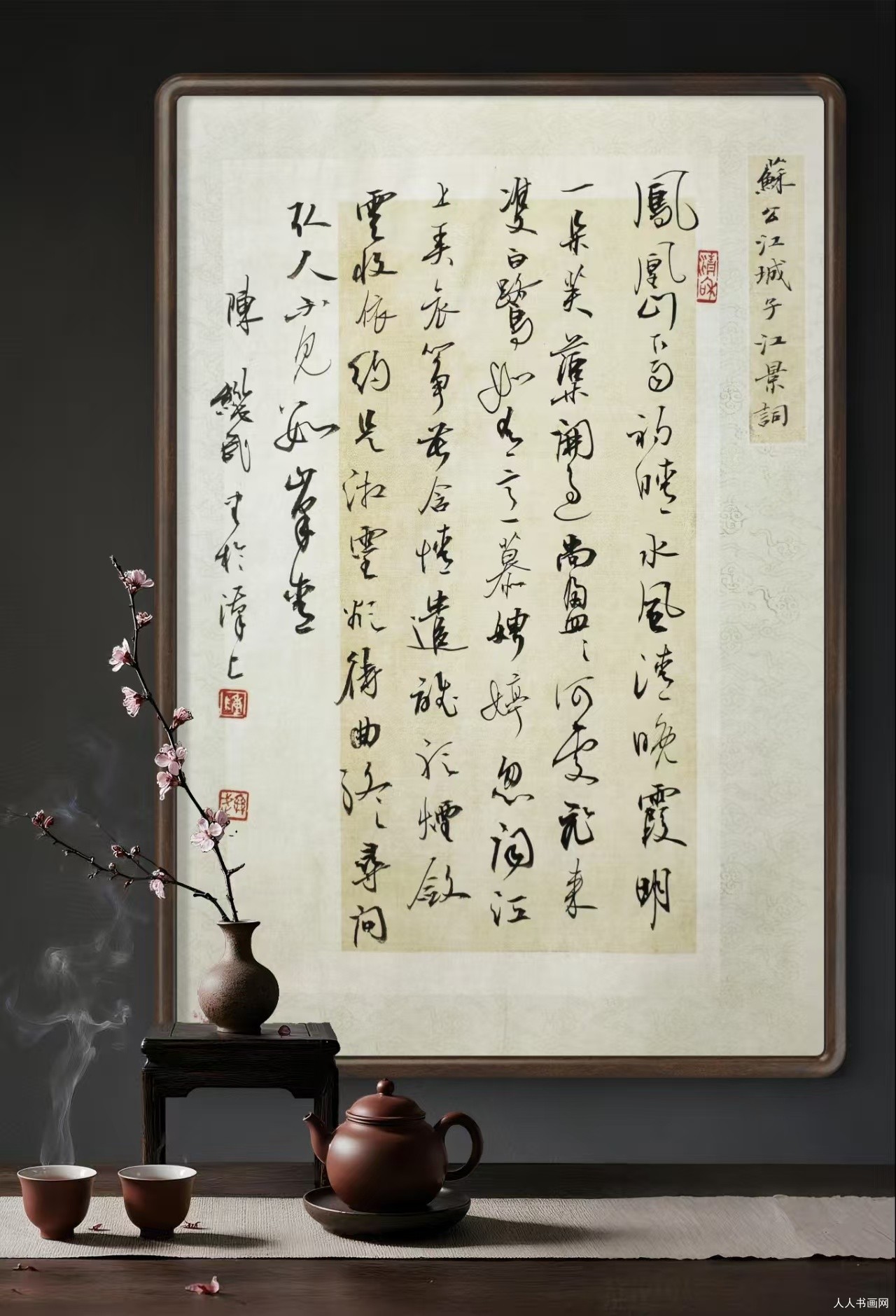

二、线条质感:从“光润”到“毛涩”,重构金文线条的“金石气”

传统小篆临习中,学习者往往追求线条的“圆、匀、光”,如邓石如篆书那般笔笔光滑、无懈可击。但《散氏盘》的线条却呈现出截然不同的质感,其核心在于“毛涩感”与“顿挫感”的融合,这种质感源于青铜器铭文的铸造工艺与岁月侵蚀,却被书写者转化为独特的艺术语言。

在临习实践中,首先需突破“线条必光滑”的思维定式。《散氏盘》铭文的线条并非刻意追求“圆转”,而是蕴含细微的“方折意”,如“散”“矢”二字的竖画,起笔处并非圆润的“蚕头”,而是带有轻微的切笔痕迹,收笔处也非刻意的“燕尾”,而是自然的提笔留白。这种处理让线条避免了僵直与油滑,呈现出类似古铜器表面被风化后的“斑驳感”——就像用毛笔在略带粗糙的宣纸上书写,笔尖自然带出的纤维痕迹,而非刻意描摹的“毛边”。

其次,线条的“力度感”并非来自“重按”,而是“提按的微妙平衡”。临习“田”“邑”等字的横画时发现,《散氏盘》的横画并非均匀的“平拖”,而是在起笔后有轻微的“提笔”,中段线条略细却不失力度,收笔时再轻轻“按笔”,形成“起—提—收”的节奏。这种节奏类似古人“屋漏痕”的比喻——雨水顺着墙壁流淌,并非笔直而下,而是因墙面凹凸产生自然的顿挫,却始终保持向下的趋势。若刻意重按追求“粗线条”,反而会让线条显得臃肿,失去《散氏盘》特有的“灵动之气”。

最后,线条的“连贯性”需兼顾“断与连”。《散氏盘》铭文虽为篆书,却带有隶书“笔断意连”的雏形,如“人”字的撇捺,起笔处各自独立,行笔中却通过笔势的呼应形成整体感;“册”字的竖画看似分散,实则通过间距的微妙调整,让线条间形成无形的“连接”。临习时若一味追求“线条相连”,反而会让字显得拘谨,而适当保留“笔断”的空间,却能让线条更具呼吸感,这正是《散氏盘》“金文草化”的核心特征——在篆书的框架内,注入书写的“即兴感”。

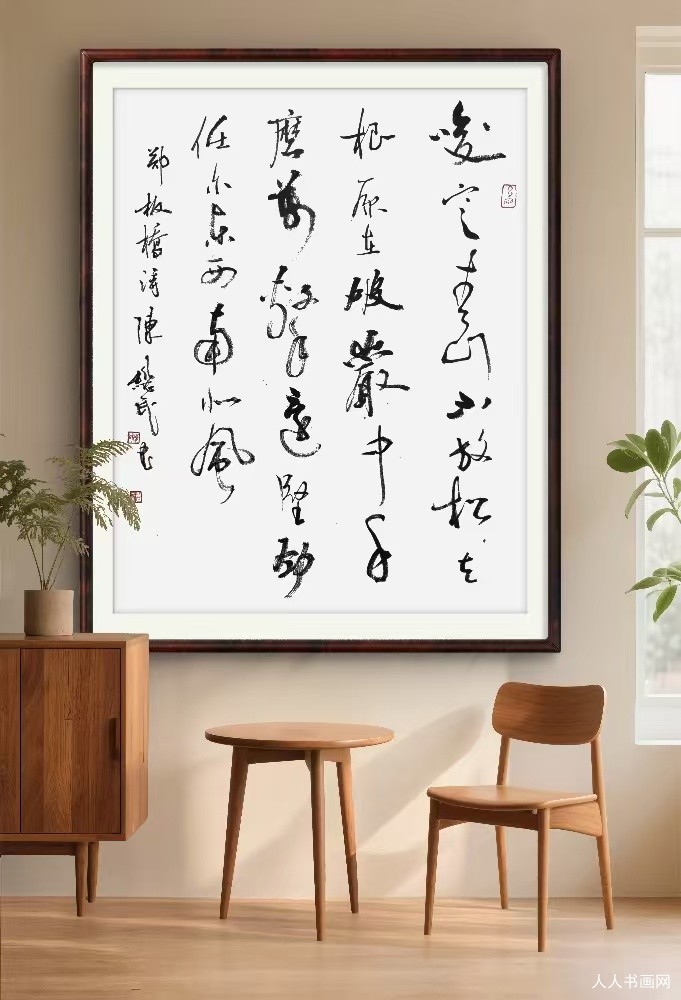

三、结构布局:从“对称”到“欹正”,打破篆书结构的“程式化”

篆书在长期发展中形成了“对称、均匀、方正”的结构范式,如李斯小篆“体正势圆”,每个字都像精密的几何图形。但《散氏盘》的结构却反其道而行之,以“欹正相生”“疏密有致”打破程式化,呈现出“乱中有序”的动态平衡,这也是临习中最难把握的环节。

(一)欹正:“歪得合理”的动态平衡

《散氏盘》的结构并非刻意追求“正”,而是通过“左低右高”“上紧下松”的错位,营造出自然的动态感。如“邦”字,左边的“阝”略向下沉,右边的“丰”则微微上提,整体呈现左低右高的倾斜趋势,但“阝”的竖画与“丰”的中竖在视觉上形成一条隐形的中轴线,让倾斜的结构始终保持平衡;“道”字的“辶”旁,走之底的折画并非水平排列,而是随上部“首”字的重心偏移,自然调整角度,让整个字看似“歪”,却无“倾倒”之感。

临习时需注意,这种“欹正”并非随意的“歪斜”,而是基于字内笔画的“重心呼应”。以“马”字为例,其上部的“头”略向左偏,下部的“四点”则向右偏移,通过上下重心的互补,让整个字在动态中保持稳定。若强行将“马”字拉正,反而会让字失去生动性,变得呆板——这就像古人画人物,并非笔直站立才显端庄,略带倾斜的姿态反而更显自然,《散氏盘》的结构正是抓住了这种“自然之态”。

(二)疏密:“透气感”优先于“均匀性”

传统篆书讲究“笔画分布均匀”,如“日”字的横画间距需完全相等,“口”字的四方需对称。但《散氏盘》的结构却刻意打破这种均匀,通过“疏处可走马,密处不透风”的对比,增强字的视觉张力。如“天”字,上部的“二”横间距较宽,下部的撇捺间距则较窄,形成上疏下密的格局;“父”字的撇画与捺画在起笔处紧密相连,收笔处却逐渐分开,形成内密外疏的效果。

这种疏密处理的核心是“字内空间的呼吸感”。临习“册”字时发现,其四个竖画并非均匀排列,而是中间两竖间距略窄,两侧竖画间距略宽,这种“中间紧、两边松”的布局,让字内空间避免了“窒息感”,反而更显灵动。若追求绝对均匀,四个竖画如同栅栏般排列,会让字失去生命力——这恰如建筑设计,并非所有房间大小一致才合理,根据功能调整空间大小,才能让建筑既实用又美观,《散氏盘》的结构正是“文字功能与审美”的完美结合。

(三)增减:“不拘一格”的书写自由

《散氏盘》铭文在笔画增减上表现出极大的自由度,这种自由度并非“随意增减”,而是基于“书写便捷”与“视觉平衡”的调整,体现了西周晚期文字从“象形”向“符号化”过渡的特征。如“邑”字,有的写法在“口”上多加一横,有的则省略一横,但无论增减,都以“整个字的视觉和谐”为前提;“田”字有时将中间的横画与竖画相连,有时则断开,但始终保持“田”字的识别性。

临习时需理解,这种“增减”是书写者“即兴发挥”的体现,而非“错误”。西周晚期的金文尚未形成严格的“规范字”体系,书写者可根据笔势、空间灵活调整笔画,这种“自由”正是《散氏盘》“金文草化”的核心——它不再像早期金文那般“庄重肃穆”,而是注入了“日常书写”的随性,这种“随性”让文字更具人情味,也为后世隶书的“波磔”埋下伏笔。

四、章法逻辑:从“整齐”到“错落”,还原金文的“书写性”

传统篆书章法多追求“字字对齐、行行平行”,如《峄山刻石》通篇整齐划一,如同印刷体。但《散氏盘》的章法却呈现出“错落有致、相互呼应”的特征,这种章法并非“刻意设计”,而是“自然书写”的结果,还原了先秦时期“以笔写石、以石铸金”的书写场景。

(一)字距与行距:“无定法”中的“呼应性”

《散氏盘》的字距与行距并非固定不变,而是随字的大小、笔画的繁简自然调整。笔画繁多的字(如“散”“矢”)占据空间较大,字距则略窄;笔画简单的字(如“一”“人”)占据空间较小,字距则略宽。行距也并非严格平行,而是随每行字的重心偏移,自然调整行距,如某一行字整体略向上提,下一行则略向下沉,形成“上下呼应”的节奏。

临习时若刻意追求“字字对齐、行行平行”,会让章法失去“书写感”,变得僵硬。正确的做法是“以字控距”——根据每个字的实际大小调整字距,让字与字之间形成“松紧有度”的关系,如同人与人之间的相处,过近则拥挤,过远则疏离,适度的距离才能形成和谐的整体。这种“无定法”的章法,正是《散氏盘》“自然之美”的体现。

(二)字的大小:“随形就势”的自由性

《散氏盘》铭文中字的大小差异明显,如“国”“邦”等字较大,“一”“二”等字较小,但这种大小差异并非随意,而是基于“笔画繁简”与“视觉平衡”的调整。笔画繁多的字若写得过小,会显得拥挤;笔画简单的字若写得过大,会显得空洞,《散氏盘》通过“随形就势”的大小调整,让通篇章法既丰富又统一。

临习时需避免“字字等大”的误区。有的学习者为了追求“整齐”,将笔画简单的“一”字写得与笔画繁多的“散”字一样大,导致章法失衡。正确的做法是“以笔画定大小”——笔画多则字略大,笔画少则字略小,让字的大小自然呈现,如同自然界中的树木,虽高矮不同,却能形成和谐的森林景观,这正是《散氏盘》章法“道法自然”的审美内核。

(三)整体气息:“古厚稚拙”的统一性

尽管《散氏盘》的章法看似“错落”,但通篇却保持着“古厚稚拙”的统一气息。这种气息源于线条的“毛涩感”、结构的“欹正感”与章法的“自然感”的融合——线条的毛涩让字显“古”,结构的欹正让字显“稚”,章法的自然让字显“厚”。临习时若只关注局部细节,忽略整体气息,会让作品显得“碎片化”,失去《散氏盘》特有的“浑朴感”。

要把握这种整体气息,需在临习后期进行“通篇临写”,而非“单字练习”。通过通篇临写,感受字与字、行与行之间的呼应关系,让线条的节奏、结构的动态、章法的错落形成统一的整体,如同演奏乐曲,单个音符再优美,若没有整体节奏的把控,也无法形成动人的旋律,《散氏盘》的章法正是“文字的旋律”。

五、结语

临习《散氏盘》的过程,是对篆书审美认知的重构过程——它让学习者跳出“对称、均匀、整齐”的程式化框架,在“稚拙中见古厚,在错落中见灵动”。从线条的“毛涩感”到结构的“欹正感”,再到章法的“自然感”,《散氏盘》的每一个细节都在诠释“不工而工”的审美内核:它并非刻意追求“不工整”,而是将“书写性”与“金石气”完美融合,让文字既保留了青铜器的庄重,又注入了书写者的情感。

对于当代书法学习者而言,临习《散氏盘》的意义不仅在于掌握金文技法,更在于理解“书法的本质是书写的自由”——无论是篆书、隶书还是楷书,若失去了“自然书写”的内核,便会沦为机械的描摹。《散氏盘》以其独特的艺术特质,为我们提供了一个范本:书法之美,不在于“完美无缺”,而在于“真实自然”,这种“真实自然”,正是中国书法永恒的魅力所在。

窦万兴艺术简历

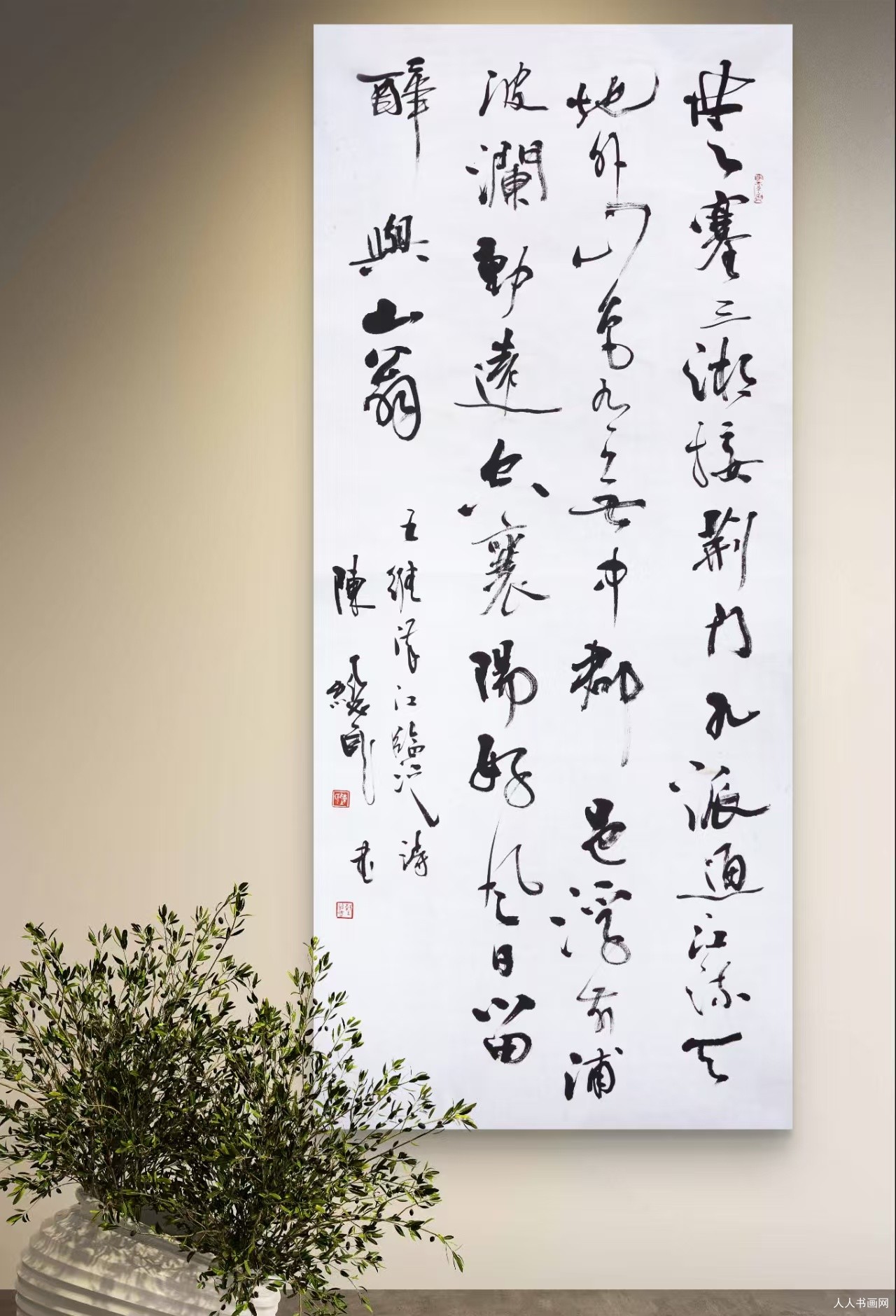

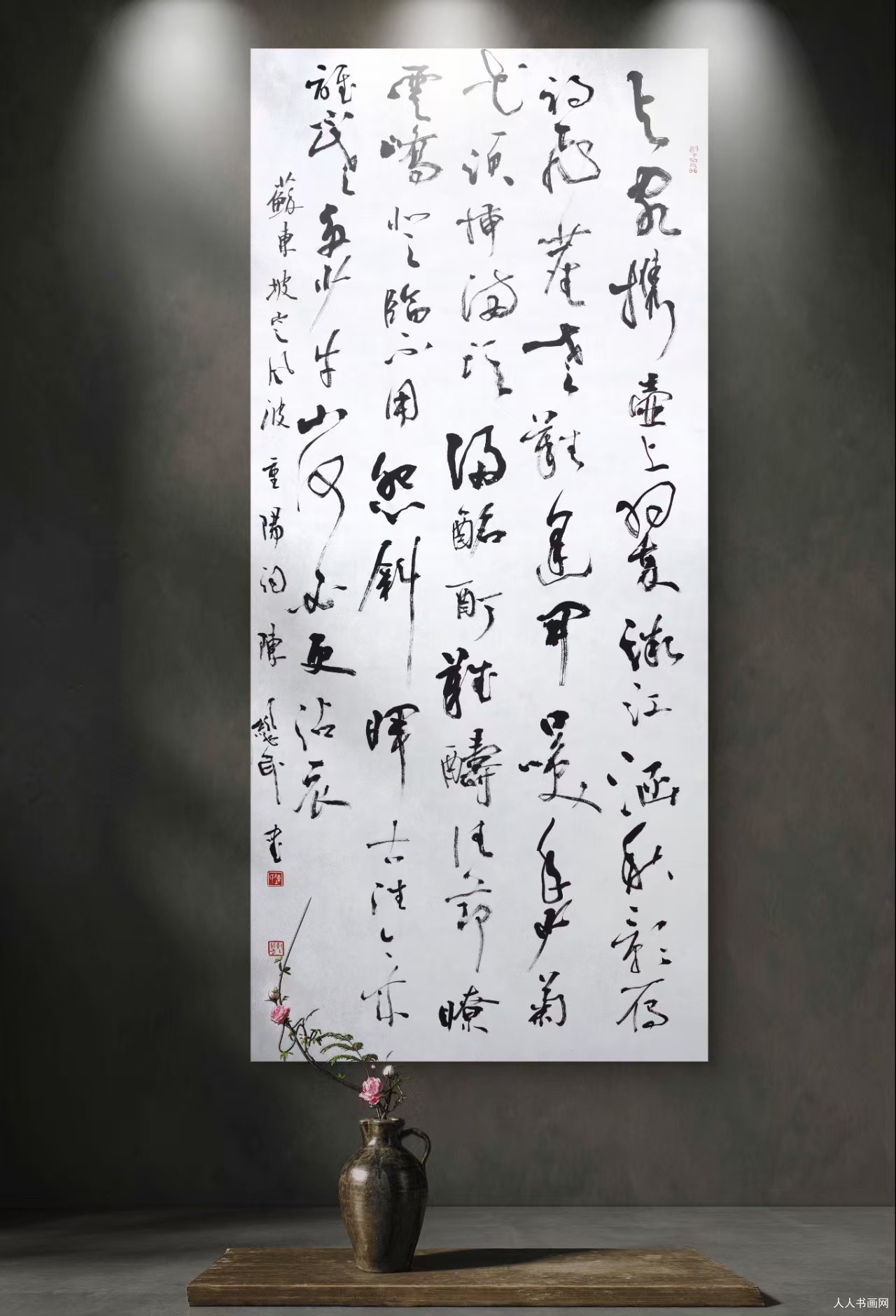

首都经济贸易大学在职研究生毕业,曾远赴新西兰、澳大利亚、韩国、香港等地进行艺术交流、讲学。被新西兰梅西大学、奥克兰大学聘为客座教授,先后被首都经济贸易大学聘为讲座教授和客座教授。其作品深受外国友人、华人、华侨的喜爱和欢迎。现任:北京漕运书画院院长;中国教育学会书法专业委员会委员;中国书画家联谊会大运河工作委员会副主任;中国公共关系学会艺术委员会委员;中国楹联学会会员;中国网络作家协会理事;北京市书法教育研究会副会长;北京市书法家协会会员;北京工艺美术协会会员;北京工美集团行业协会会员;景德镇昌江美协名誉主席。

窦万兴教授热爱公益事业,创办了全市第一家公益书画讲堂---“万兴公益讲堂”。该讲堂秉承“让艺术服务人民,让艺术点亮百姓生活”的办学理念,让艺术之花在百姓中盛开、怒放。作为书画公益讲堂的创建者和主讲,窦万兴教授坚持服务基层、无私奉献,传播艺术,得到了百姓的大力欢迎与认可。

窦万兴教授同时还是国内用篆书书写《***党章》的第一人。该书法作品为篆书书体,六尺对裁竖幅,共一百五十一幅,贰万余字,历时两年创作完成。书法作品《***党章》用其独特的艺术形式,弘扬了中国传统文化,宣传了党的路线、方针、政策,达到了“文化自信,文化创新”的目的。

窦万兴教授于2019年和2020年连续两届组织、策划了北京市通州区“农民艺术节”和“农民丰收节”,把书画、诗词楹联、摄影、非遗及手工艺品制作及演艺等文化艺术元素成功的引入了进去,使“农民艺术节”和“农民丰收节”形式更新颖、内容更丰富、影响更广泛、农民更喜爱。以文化艺术为手段,为“圆梦小康”做出了杰出贡献。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论