今期鸡猴马出特,叶叶声声四二离指的是生肖牛、指的是生肖蛇、指的是生肖鼠。

今期鸡猴马出特,叶叶声声四二离在十二生肖代表生肖猪、蛇、猴、羊、兔、猪、牛、马。这几个生肖动物。

叶声里的生肖痕:鸡猴马与四二离

秋分的雨丝刚漫过祠堂的飞檐,阿鸡婆就把最后一挂腊肉挂上了房梁。她属鸡,手掌被腌肉的盐水泡得发红,指节却依旧灵活,穿针引线时比村里的年轻媳妇还利落。梁上的燕窝里,几只雏燕正张着黄嘴喳喳叫,像极了四十三年前,她刚嫁过来时,院里那棵梧桐树的叶子落在青石板上的声响 —— 簌簌,簌簌,像谁在耳边说悄悄话。

那时阿鸡婆才十七岁,梳着两条油亮的大辫子,嫁给了属猴的阿木。阿木是个走江湖的皮影戏艺人,手指能把驴皮剪出花来,夜晚在油灯下操作皮影时,影子在布幔上翻腾飞旋,活脱脱就是只腾云驾雾的猴子。他总爱蹲在门槛上,给阿鸡婆讲外面的见闻:“北方的马队能驮着丝绸走三个月,马蹄踏在戈壁上,声音能惊起一群黄羊。” 阿鸡婆就坐在他身边纳鞋底,针脚里藏着 “平安” 二字,纳到第三十二针时,总会抬头问:“那马队里,有属马的人吗?”

阿木的戏班里,真有个属马的汉子,姓马,大伙儿都叫他老马。老马是个赶车的,胸膛宽得能并排坐两个娃,手里的马鞭甩得脆响,说自己的马能听懂人话。有次戏班在山里迷路,眼看就要断粮,老马的马突然挣脱缰绳,朝着一片密林狂奔。跟着马跑了半里地,竟发现了处山泉,泉边还长着几丛可食用的野菌。阿木拍着老马的肩膀笑:“属马的就是不一样,连坐骑都带着灵性。” 那天夜里,阿鸡婆给老马缝补磨破的袖口,发现他的内衣里绣着匹小马,针脚歪歪扭扭的,像是女人的手艺。

三十岁那年,戏班在路过黄河时遇上了洪灾。阿木为了抢救一箱祖传的皮影,被湍急的河水卷走。阿鸡婆抱着那箱湿透的驴皮,坐在岸边哭了三天三夜,直到老马把她拽起来:“人没了,日子还得过。你属鸡,得像鸡一样,天亮了就打鸣,不能总在黑夜里耗着。” 老马把自己的马车改成了流动戏台,阿鸡婆则负责敲锣打鼓,两人带着剩下的戏班,继续在北方的村镇间辗转。有次在张家口演出,台下有个穿军装的年轻人,看着皮影里的孙悟空出神,散场后他找到后台,说自己的父亲也属猴,当年就是看了阿木的皮影戏,才决心去参军。

四十二岁的秋天来得格外早。梧桐树的叶子刚黄了一半,老马就咳得直不起腰。他躺在临时搭起的板床上,拉着阿鸡婆的手说:“我那匹老马…… 就埋在你家院墙外吧,它属马,跟我走了一辈子,也该歇歇了。” 阿鸡婆摸着他枯瘦的手腕,忽然想起老马内衣里的那匹小马 —— 后来才知道,那是他媳妇绣的,当年他媳妇难产去世,他就把小马绣在了贴身的衣服上。老马咽气那天,阿鸡婆在他的枕头下发现了张泛黄的照片,上面是三个年轻人:阿木在摆弄皮影,老马牵着马,还有个梳着大辫子的姑娘,正对着镜头笑,那是年轻时的自己。

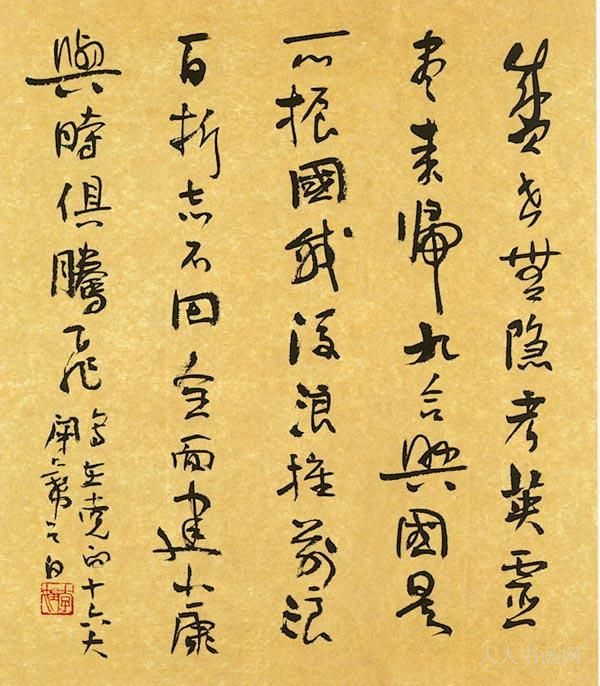

收拾老马的遗物时,阿鸡婆在马车上的暗格里,找到了个铁皮盒子。里面是阿木当年没来得及完成的皮影 —— 一只引吭高歌的鸡,一只攀援的猴,还有一匹奔腾的马,它们的影子叠在一起,像相拥的一家人。盒子底下压着张字条,是老马的字迹:“叶叶声声,都是离别的话,可离别的尽头,总有重逢在等着。”

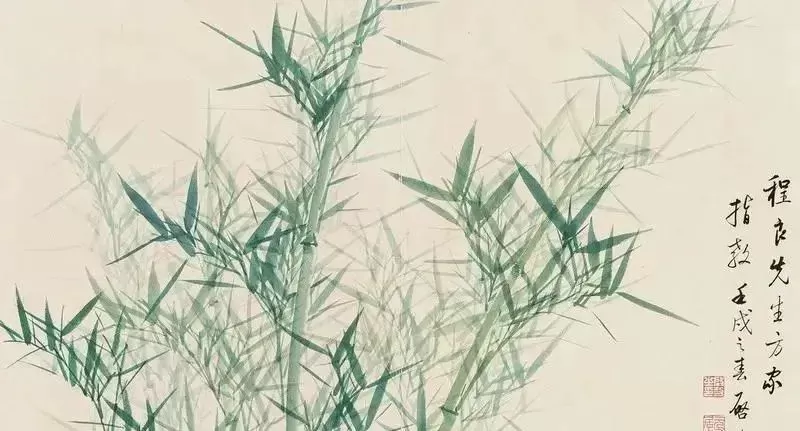

今年清明,阿鸡婆回了趟老家。院墙外的梧桐树已经长得比房梁还高,树根下隆起个小小的土堆,那是老马的马长眠的地方。她把阿木的皮影挂在树枝上,春风拂过,驴皮在风中颤动,影子投在地上,像三只跳跃的生灵。有个放牛的娃路过,指着影子问:“奶奶,那是什么?” 阿鸡婆敲了敲手里的铜锣,声音清亮得像年轻时的鸡鸣:“那是鸡,那是猴,那是马,它们在说,就算分开了,心也得在一块儿。”

傍晚的夕阳把阿鸡婆的影子拉得老长。她坐在祠堂的门槛上,看着远处的炊烟,忽然听见身后传来 “咯咯” 的鸡叫声 —— 是她新养的母鸡在报晚。祠堂的横梁上,燕窝里的雏燕已经长大了,正围着屋檐盘旋,翅膀掠过树叶,发出簌簌的声响。阿鸡婆摸出怀里的铁皮盒子,把那三张皮影凑在一起,在暮色里,它们的影子终于重叠成了一个完整的圆。

风穿过祠堂的梁柱,带来远处马嘶的声音 —— 是村里的年轻人买了新的拖拉机,发动机的轰鸣像极了当年老马的马鞭声。阿鸡婆把皮影小心翼翼地收进盒子,忽然明白 “今期鸡猴马出特” 说的不是别的,而是那些刻在生命里的印记,就算经历四二离别的阵痛,也会像梧桐树的叶子,落下了,明年还会再长出来。而叶叶声声的私语里,藏着的从来不是悲伤,而是等待重逢的温柔。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论