甲骨文的发现对文字学和书法艺术发展的重要意义

作者:窦万兴

甲骨文的发现,是中国近代学术史上具有里程碑意义的重大事件。作为迄今所见中国最早的成熟文字系统,它不仅为中华文明研究提供了关键实证,更在重构历史认知、革新学术方法、激活文化价值等方面产生了深远影响。其核心启发集中体现在证实商代信史地位、推动学术方法革新、促进文化传承创新三大层面,为文字学、历史学、考古学乃至文化传播领域带来了颠覆性变革。

一、重构历史认知体系:从传说到实证的跨越

甲骨文的出土,首先打破了中国早期历史研究中“商代虚无”的论调,使湮没千年的商代文明从文献记载的模糊轮廓转变为可触摸、可考证的历史真实,彻底重构了人们对上古文明的认知框架。

证实商代信史地位

在甲骨文发现之前,尽管《史记·殷本纪》等传世文献详细记载了商王世系,但由于缺乏实物证据,学界对商代是否真实存在始终存疑,甚至有学者将其归入“传说时代”。19世纪末,河南安阳殷墟甲骨的发现及释读,为这一争议画上了句号。王国维等学者通过对甲骨文中商王名号的系统研究,发现其记载的商王世系与《史记》等文献高度吻合,甚至纠正了部分传世文献的讹误。这一发现首次以实物文字印证了商代的存在及其世系传承,使商朝从“传说”正式进入“信史”范畴,极大提升了中国早期历史研究的可信度,也为追溯中华文明的源头提供了坚实支点。

揭示社会运行机制

截至目前,殷墟出土的甲骨已超过15万片,这些甲骨多为商代王室占卜的记录,内容涵盖祭祀、战争、农业、狩猎、气象、疾病等社会生活的方方面面,堪称商代的“国家档案”。通过对这些卜辞的解读,我们得以窥见商代社会的运行机制与治理逻辑。例如,甲骨文中大量关于祭祀的记载(如“燎祭”“侑祭”)和军事行动的记录(如“伐土方”“征人方”),生动印证了《左传》中“国之大事,在祀与戎”的论断,揭示出商代以祭祀巩固神权、以战争拓展疆域的治国核心逻辑。同时,卜辞中关于农业生产的细致描述(如“受年”“求雨”),反映了农业在商代经济中的基础地位;而对王室成员疾病、生育的占卜,则展现了早期国家对统治核心群体的高度关注。这些细节共同构建起商代社会的立体图景,使我们能够穿透时空,理解三千多年前古人的生存状态与精神世界。

二、革新学术研究方法:从传统到现代的转型

甲骨文的发现不仅提供了新的研究材料,更推动了中国学术研究方法的根本性变革,催生了现代史学与考古学的诞生,为中国学术走向科学化、系统化奠定了基础。

开创二重证据法

在甲骨文研究实践中,王国维提出并践行了“二重证据法”,即“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言亦不无表示一面之事实”。这一方法将地下出土的甲骨文字与传世文献相互印证,既用甲骨文证实了《史记》等文献的可靠性,又以文献为线索解读了甲骨文中的疑难内容,形成了“地下材料—传世文献—历史真实”的完整证据链。例如,通过甲骨文中“王亥”“上甲微”等商先公名号与《山海经》《竹书纪年》的互证,王国维成功梳理出商族早期的世系传承,填补了文献记载的空白。“二重证据法”的确立,彻底改变了中国传统史学单纯依赖文献的研究模式,标志着中国现代史学方法论的成熟,至今仍是历史研究的核心范式。

催生现代考古学

甲骨文的发现直接推动了殷墟的系统发掘,而殷墟发掘则成为中国从传统金石学向现代考古学转型的标志。在甲骨文发现初期,学者们的研究仍停留在金石学“辨伪存真、考释文字”的范畴,对甲骨的出土地点、层位关系等考古信息关注不足。1928年,中央研究院历史语言研究所对殷墟进行首次科学发掘,改变了这一局面。考古学家们采用“整体揭露、分层发掘”的方法,不仅出土了更多甲骨,还发现了宫殿基址、墓葬、手工业作坊等各类遗存,首次将甲骨置于完整的考古学语境中进行研究。这种“以遗址为单位,综合考察各类遗存”的研究思路,建立了中国现代考古学的基本规范——注重地层学、类型学的应用,强调遗存的关联性与整体性。殷墟发掘培养了中国第一代考古学家,为后续的仰韶文化、龙山文化等考古发现提供了方法论指导,使中国考古学逐步融入世界学术体系,成为探索中华文明起源与发展的核心学科。

三、激活文化当代价值:从学术到生活的延伸

甲骨文作为中华文明的“活化石”,其价值不仅局限于学术研究领域。在当代社会,它通过文字学研究、文化创新实践与国际传播,成为连接传统与现代、本土与世界的重要纽带,持续释放着强大的文化生命力。

文字演变实证链

作为中国最早的成熟汉字系统,甲骨文完整展现了汉字从象形到表意的演变轨迹,为理解汉字的文化基因提供了源头性证据。甲骨文以象形为基础,许多文字保留了鲜明的图形化特征:“日”字作圆形,中间加一横表示太阳的核心;“山”字以三峰耸立的形状模拟山峦;“水”字则以蜿蜒的曲线表现河流的形态。这些字形直观反映了古人“观物取象”的造字思维,揭示了汉字“近取诸身,远取诸物”的起源逻辑。从甲骨文到金文、小篆、隶书、楷书的演变中,汉字逐渐从图形化走向符号化,但象形表意的本质始终未变。例如,“人”字在甲骨文中作侧身站立的人形,历经数千年演变,至今仍保留着“撇捺支撑”的形态特征,体现了中华文明“天人合一”“以人为本”的哲学理念。甲骨文的发现,为汉字演变构建了完整的实证链条,使我们能够追溯每个汉字的“前世今生”,理解其背后蕴含的文化密码,为现代文字学研究提供了不可替代的基础材料。

文明传承创新载体

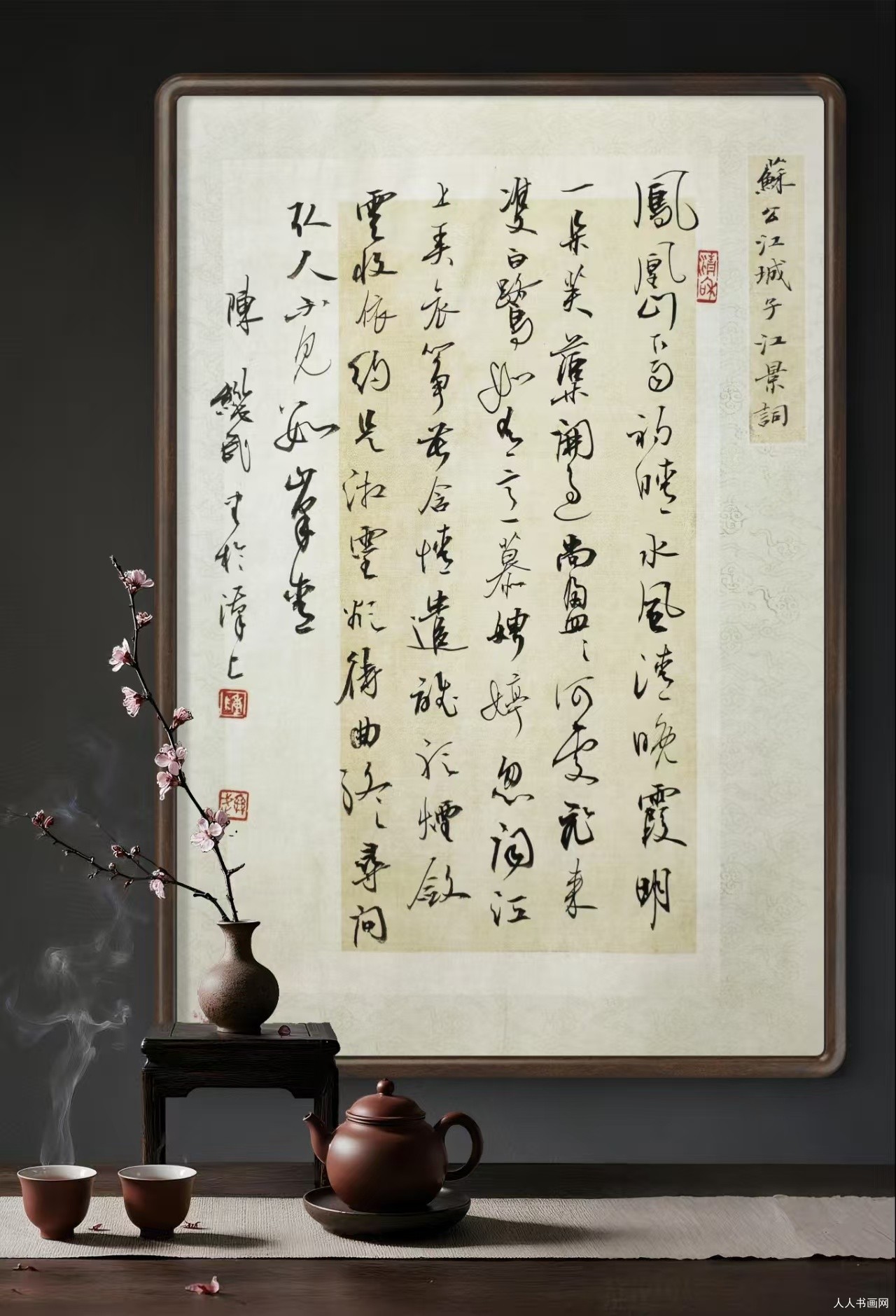

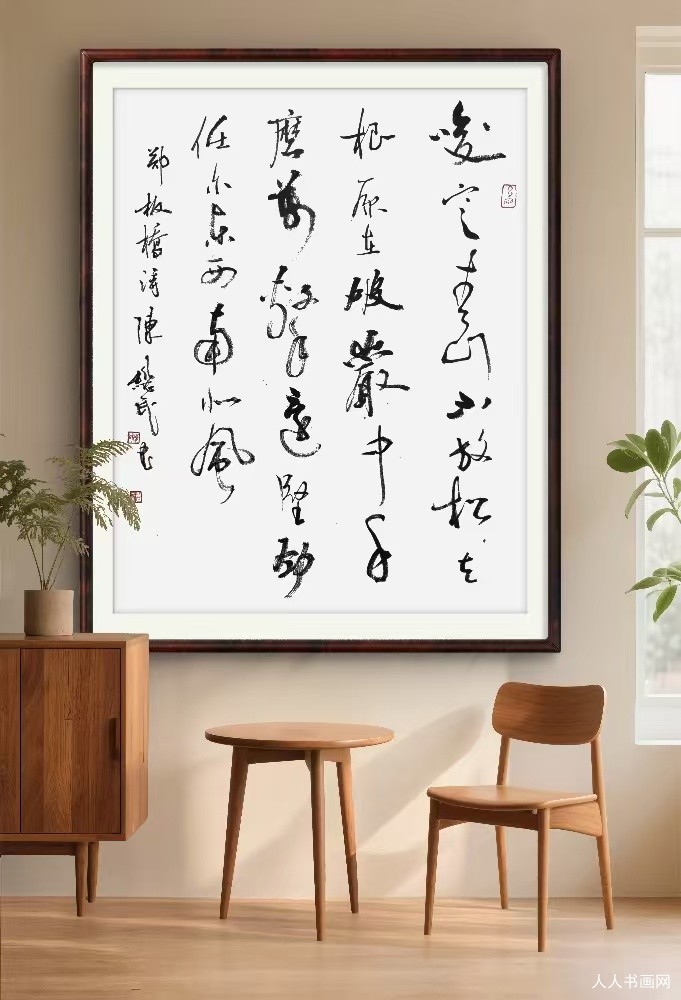

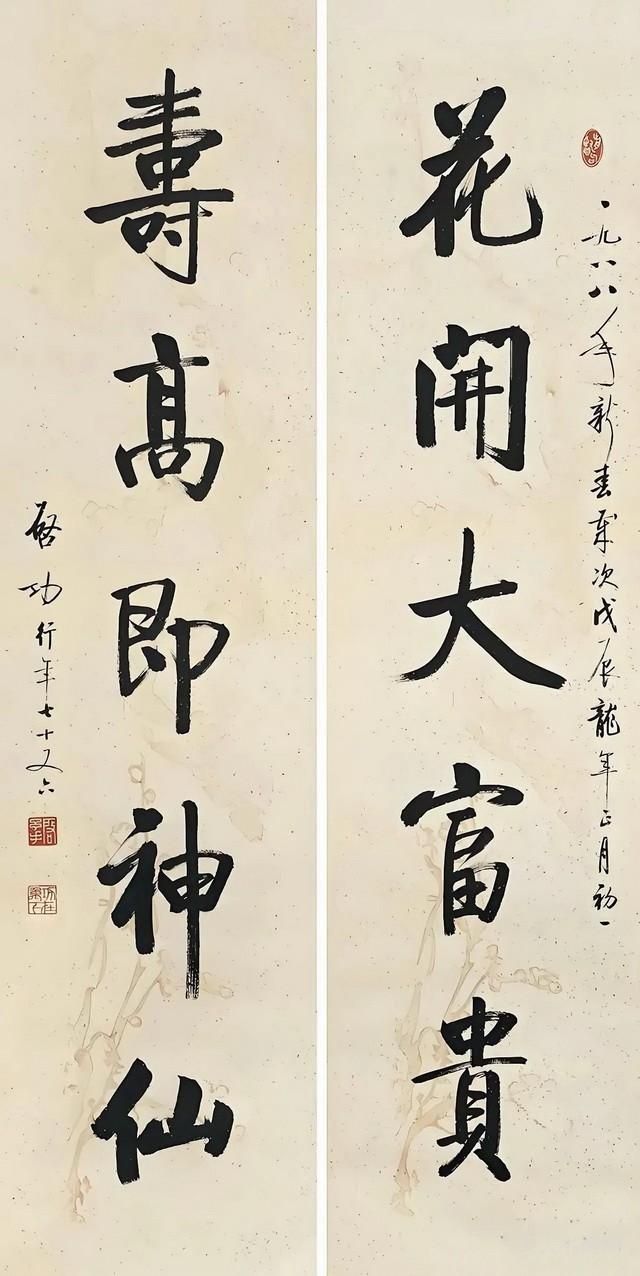

在当代文化实践中,甲骨文不再是博物馆橱窗里的古董或学者案头的研究对象,而是成为激活传统文化创新的重要载体,实现了从学术殿堂到大众生活的跨越。在文创设计领域,甲骨文元素被赋予现代表达:河南安阳推出的“甲骨文数字IP”,将甲骨文字转化为卡通形象,通过短视频讲述商代故事;“甲骨文广播体操”则以象形文字的形态为灵感,设计出兼具健身功能与文化内涵的动作,让青少年在运动中感受文字之美。在科技领域,人工智能技术的应用为甲骨文研究注入新活力——计算机通过对字形结构的分析,辅助学者破译未释读的甲骨文字,目前已有多个“死字”通过AI技术得到合理释读。此外,甲骨文还走进了教育、艺术等领域:中小学课本收录甲骨文字形,帮助学生建立文字起源认知;书法艺术家以甲骨文为蓝本进行创作,将古老文字的古朴神韵与现代审美相结合,形成独特的艺术风格。这些创新实践,使甲骨文从“高冷”的学术符号转变为大众可感知、可参与的文化形态,让千年文字在当代社会焕发新的生命力。

增强文化认同

甲骨文作为中华文明连续性的直接见证,在构建文化话语体系、增强民族文化自信方面发挥着不可替代的作用。与世界上其他古文字(如古埃及象形文字、两河流域楔形文字)早已消亡不同,甲骨文所代表的汉字系统历经三千多年演变,至今仍在使用,成为世界上唯一未曾中断的表意文字体系,这是中华文明绵延不绝的鲜活证据。近年来,中国通过举办国际汉字大会、甲骨文文化展等活动,将甲骨文推向世界舞台,向国际社会展示中华文明的悠久历史与独特魅力。在国内,甲骨文作为“汉字之源”被纳入文化遗产保护体系,其蕴含的“观物取象”“天人合一”等思想,与当代社会倡导的“文化自信”“生态文明”理念相呼应,成为凝聚民族情感、强化文化认同的重要符号。正如学者所言,甲骨文的价值不仅在于其作为文字的历史意义,更在于它所承载的文化基因——这种基因使中华文明在数千年变迁中保持自身特质,并不断吸收新元素实现自我更新,为当代中国的文化传承与创新提供了精神源泉。

结语

甲骨文的发现,是一场跨越时空的“文明对话”。它让我们得以透过冰冷的龟甲兽骨,触摸商代先民的生活温度;它推动学术研究从传统走向现代,建立起科学的历史认知方法;它更将古老的文字智慧注入当代生活,成为连接过去与未来的文化桥梁。在文字学领域,它是汉字演变的“活档案”;在书法艺术领域,它是先民审美意识的“源头活水”;在文化传播领域,它是中华文明的“形象代言人”。从证实商代信史到激活当代文化价值,甲骨文的意义早已超越了单纯的文字发现,成为理解中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的关键钥匙。在未来,随着考古发掘的深入与研究方法的革新,甲骨文所蕴含的文明密码将被进一步破译,为人类文明史研究贡献更多中国智慧。

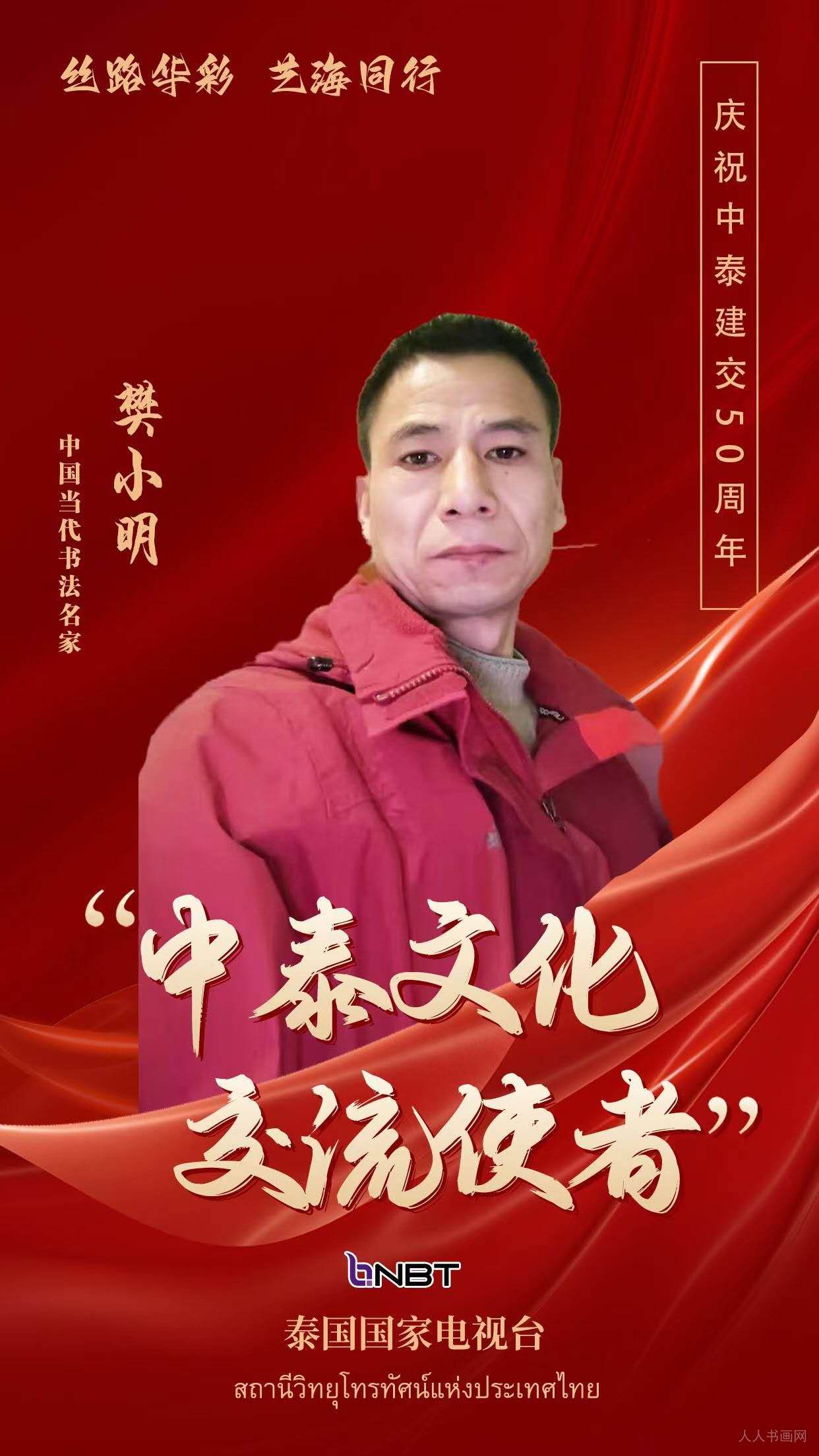

窦万兴艺术简历

首都经济贸易大学在职研究生毕业,中央美院研究生课程班结业。曾远赴新西兰、澳大利亚、韩国、香港等地进行艺术交流、讲学。被新西兰梅西大学、奥克兰大学聘为客座教授,被首都经济贸易大学聘为兼职教授。其作品深受外国友人、华人、华侨的喜爱和欢迎。现任:北京漕运书院院长;中国教育学会书法专业委员会委员;中国书画家联谊会理事;中国网络作家协会理;中国楹联学会会员;北京市书法教育研究会副会长;北京市书法家协会会员;北京工艺美术协会会员;北京工美集团行业协会会员;江苏省景德镇昌江美协名誉主席;河北省三河市书画研究会副会长。

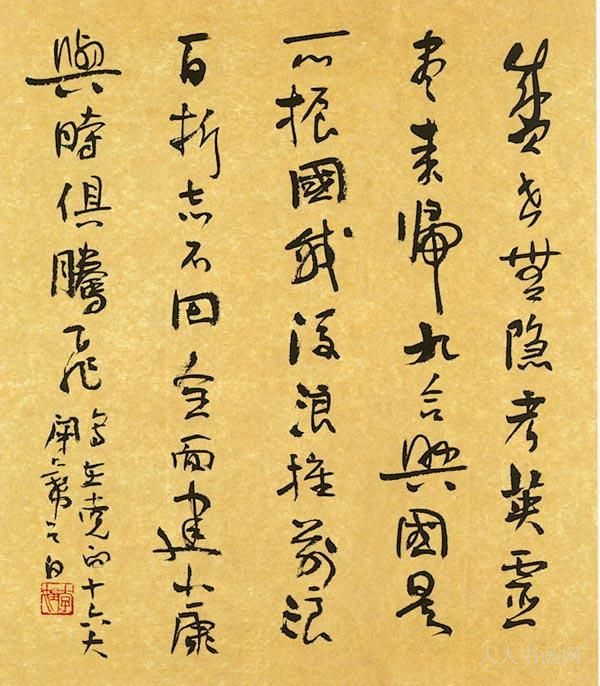

窦万兴教授创作的篆书书法作品有:《中国共产党章程》、《道德经》、《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《中国古典诗词200首》、《京杭大运河古典诗词100首》、《毛泽东诗词60首》,一些作品先后在首都经济贸易大学、北科建集团总部、美国纽约时代广场及乡村、学校、部队展出;《人民日报》民生周刊先后为窦万兴教授发表了《举精神之旗显信仰之美》、《四维八德弘正气阳春白雪谱新歌》、《学书论法做人做事》、《讴歌新时代新生活、传播好作品正能量》等评论文章;窦万兴教授创作的文学作品有《葫芦赋》、《漕运赋》等,其中《葫芦赋》获得了中国网络文学节诗词组网络金奖。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论