二 用笔的总原则

书法的点画无论外貌形式如何变化,都要求符合以下共同的审美规范:

一、质感强,浑圆,厚实,凝重,如铸如刻;

二、意味含蓄、隽永,忌直白外露;

三、气势通达,畅而不滑,涩而不滞。

根据笔性及书法审美的要求,总结前贤的经验,书法运笔应遵循以下三个基本原则:

一、中锋用笔的原则

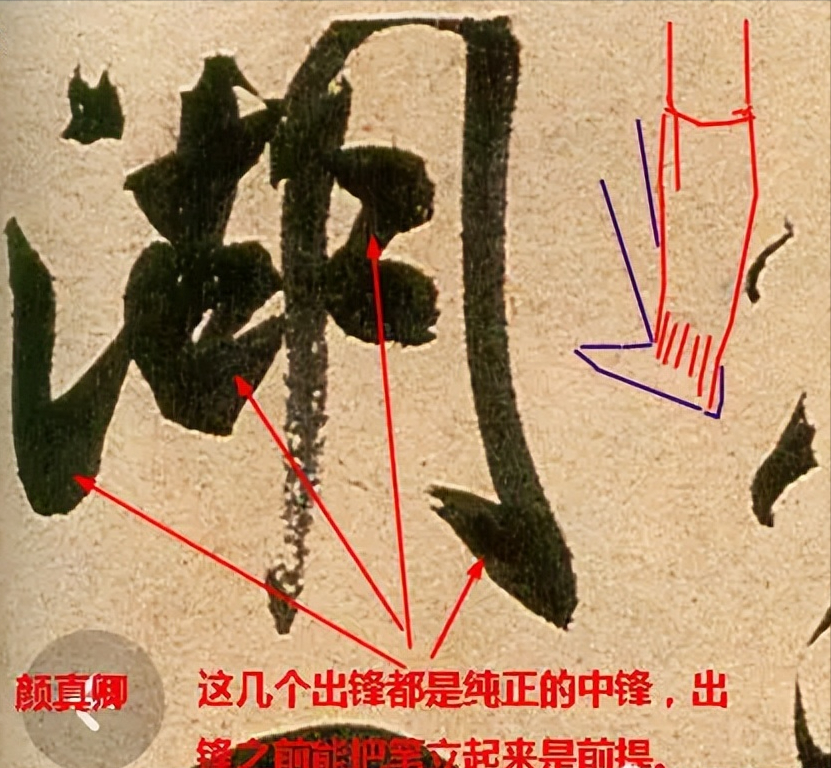

中锋运笔,即笔锋移动时,保持主锋在笔画中心,副毫在笔画的两边和四周,这样笔端所含的墨汁,就从点画的中心向四周渗出,写出的点画,重心即在中间,呈现出立体感。中锋状态下形成的笔画圆润保满,质地厚实,立体感强,给人以浑厚含蓄,精华内蕴的艺术感。因此,历来书家以为中锋用笔是千古不易的原则。古人说:“能运中锋,虽败笔亦圆;不会中锋,即佳颖亦劣。”“笔得中锋则肉在外而骨在内。”

1、怎样才能做到中锋运笔呢?

关健是能够“立锋”运笔,笔锋立起,不专门倒向哪一边,“锋正则四面势全”,这时无论走向哪个方向都得中锋。所以,凡顿笔后,(不管在起笔或在运行中段)均要尽力将倒下的笔锋撑立起来,要撑起笔锋,要领是两个字——“回顶”(古人著述中常见的回锋、挫锋、蹲锋、驻锋等,都是指把笔回顶一下,用劲的轻重深线有别而已),是运笔中最要紧的技术动作,是功力的标志,掌握之后,很多运笔问题都以此迎刃而解。

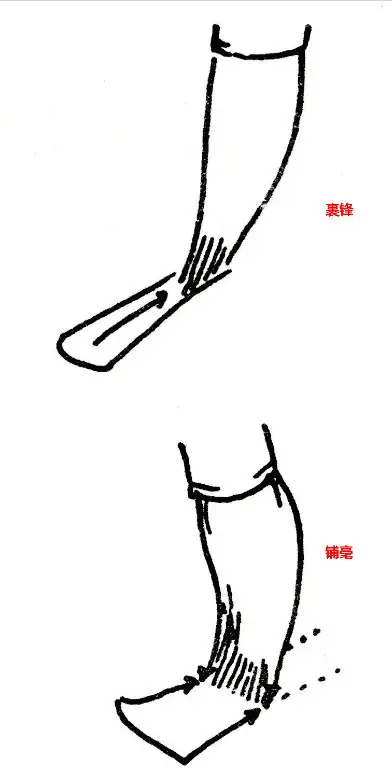

由于运笔顺逆用劲的不同,中锋有裹锋、铺毫的细微区别:

裹锋:运笔时笔管前倾,笔毫被顺拖着走,笔锋自然地向中央收拢,线条中实两边略虚,如刘熙载《书概》中说:“徐弦小篆,画之中心有一镂浓墨正当其中,至于屈折处亦当中,无有侧处,盖得蔡中郎遗法也。”写楷书的长横、篆书、连绵草等细劲而圆的笔画常用这个方法。

铺毫:运笔时管是稍后倾的,笔毫被推着前进,因而被整齐地打开,呈万毫齐力状态行进,线条两边轮廓线特别有坚实感。魏碑方笔多为这运笔。

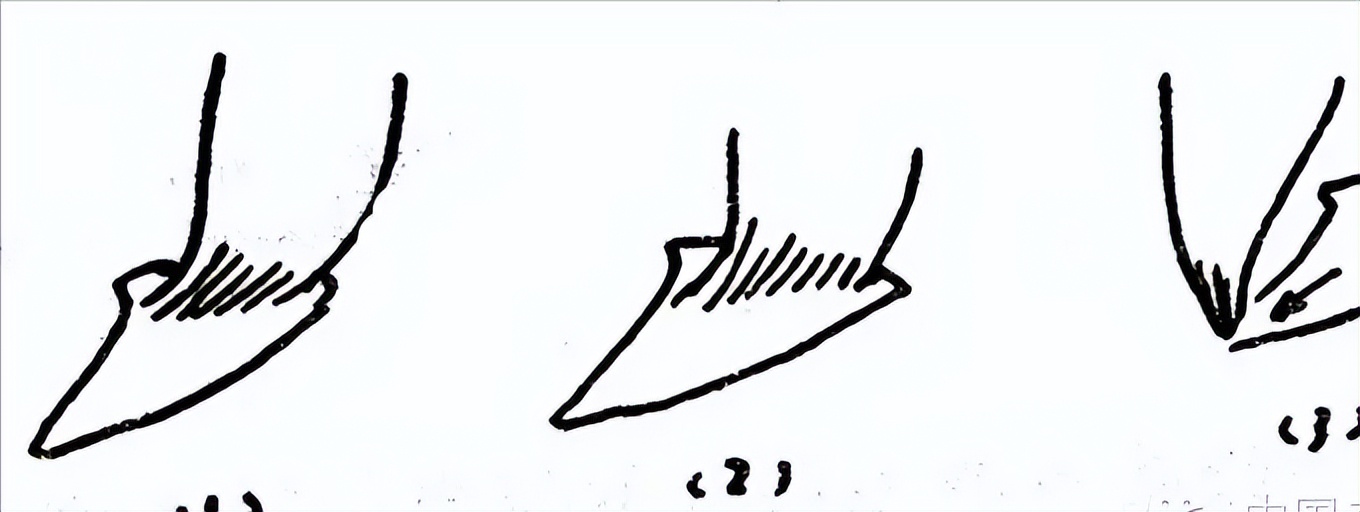

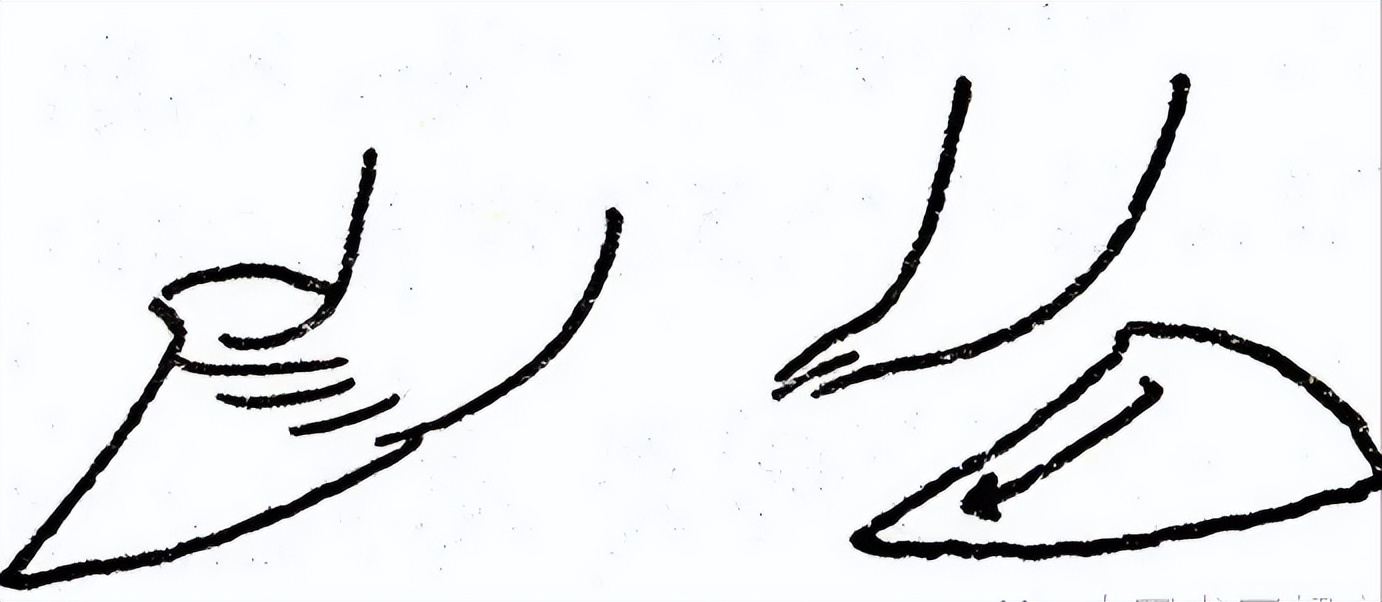

2、侧锋与中锋

笔画方向改变的时候,要继续保持中锋就必须调换笔锋的方向,由于考虑到笔势连贯和行笔速度的需要,往往不是等锋完全调换过来了才继续行走,而是行进与调锋同步完成,即一边走笔一边转向,笔毛是由躺卧着渐渐站起来的,锋是由边侧渐渐收归中心线,这一段的运笔就称作“侧锋

中锋示意图

侧锋写撇示意图

如图撇。开始撇出时,虽然笔锋仍偏,但着纸的笔腰很得力,铮铮欲反弹起,能杀入纸中,整个撇出的过程,笔锋是回顶起来的由倒而立,由侧转中,因此,力感仍然很强。侧锋被认为是成功的可取的。

偏锋写撇示意图

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论