“生肖”闲话

作者:胡俊文(湖北孝感)

龙图腾

龙是中国人的图腾。中国的龙以东方神秘主义的特有形式,通过复杂多变的艺术造型,蕴涵着中国人、中国文化中特有的龙的观念。从中国龙的形象中蕴涵着中国人所重视的天人合一的宇宙观;是仁者爱人互主体观的诉求;阴阳交合的发展观;兼容并包的多元文化观。因此中国人自古即自称是“龙的传人”,“龙的子孙”。龙在中国传统的十二生肖中排列第五位,对应的地支是辰。龙与凤凰、麒麟、龟一起并称“四瑞兽”,香港渣打银行在1979年起发行的钞票都是以这些瑞兽为题材。(也有许多典籍和史书著作中提到“四瑞兽”分别为:猰貐、居、貔、狻猊。)古代“青龙、白虎、朱雀、玄武”是中国天文的四象。在中国封建社会中龙是皇帝象征物,唯有皇帝能使用五爪的龙当作记号或黄袍上的刺绣,其他大臣及皇族只能用四爪的龙(也称“蟒”)。普通老百姓,即平民阶层是不可以拥有任何龙或与龙相关的物品或形象,否则就是谋反篡逆,可以被直接处决。在台湾的许多庙宇皆有龙的雕像或画像,皆是“四爪龙”。

龙的雏型在新石器时代晚期已萌芽。龙的形象古籍记述其形象多不一。古人对它有种种解释。有说螣蛇没有脚而能飞(见《荀子·劝学》);有鳞的叫蛟龙,有角的叫虬龙,无角的叫螭龙。(均见战国·屈原《离骚》洪补引《广雅》)有翅膀的叫应龙(战国·屈原《天问》王注)。在中国商周战国青铜器上我们可以看到这些不同种类的龙。有说龙像狗像牛,《论衡》则说:“龙之像,马首蛇尾。”《论衡》则说:“龙之像,马首蛇尾。”汉代画像石中常见马首鳞身之龙或身生双翼之龙,龙在汉代具有各种意义,如汉代铜镜铭文有:左龙右虎辟不祥。起到辟邪的作用;《白虎通》则曰:德至鸟兽则白虎到。这里则表现了统治者的施与百姓的恩惠。《辞源》说“龙是古代传说中的一种善变化能兴云雨利万物的神异动物,为鳞虫之长”;《辞海》也说“龙是古代传说中一种有鳞有须能兴云作雨的神异动物”。龙具有兔眼、鹿角、牛嘴、驼头、蜃腹、虎掌、鹰爪、鱼鳞、蛇身,九种动物合而为一的形象(因此也被称作“九不像”)。除此之外也有说龙具有“虾眼”、“鹿角”、“牛嘴”、“狗鼻”、“鲶须”、“狮鬃”、“鹰爪”、“鱼鳞”、“蛇尾”九种动物所组成。传说中龙能显能隐,能细能巨,能短能长。春分登天,秋分潜渊,呼风唤雨,而这些已经是晚期发展而来的龙的形象,相比最初的龙而言更加复杂。

中国古书中有关龙的记载数不胜数。司马迁《史记·老子韩非列传》:“至于龙,吾不能知其乘风云而上天。”据《述异记》中记述:“龙五百年为角龙,千年为应龙”,应龙称得上是龙中之精了,故长出了翼。相传应龙是上古时期黄帝的神龙,它曾奉黄帝之令讨伐过蚩尤,并杀了蚩尤而成为功臣。在禹治洪水时,神龙曾以尾扫地,疏导洪水而立功,此神龙又名为黄龙,黄龙即是应龙,因此应龙又是禹的功臣。应龙的特征是生双翅,鳞身脊棘,头大而长,吻尖,鼻、目、耳皆小,眼眶大,眉弓高,牙齿利,前额突起,颈细腹大,尾尖长,四肢强壮,宛如一只生翅的扬子鳄。在战国的玉雕,汉代的石刻、帛画和漆器上,常出现应龙的形象。《左传·昭二十九年》:“公赐公衍羔裘,使献龙辅于齐侯”的记载;《拾遗记》也说:舜时,“南浔之国献毛龙,一雌一雄,放置豢龙之宫,至夏代,豢龙不绝,因以命族”。在《说文解字》中解:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能大能小,能长能短,春分而登天,秋分而入渊。”传说炎帝、黄帝、尧、舜和汉高祖刘邦的诞生及其形貌,都与龙有关,是龙种、龙子。“古越人”也认为自己是龙种,故断发纹身,以像龙子……

近代文学家闻一多在他的名篇《伏羲考》说:龙这种图腾,“是只存在于图腾中而不存在于生物界中的一种虚拟的生物,因为它是由许多不同的图腾糅合成的一种综合体”;是“蛇图腾兼并与同化了许多弱小单位的结果”。中国古代的神话与传说中,龙是一种神异动物,具有九种动物合而为一之九不像的形象,为兼备各种动物之所长的异类。

在中国人眼中龙是吉祥和权力的象征,而在西方人眼中龙是邪恶的化身,是不吉利的东西。中国的龙是“龙生九子,每子不同”,而西方的龙则是“龙生百子,每子不同”。东西方文化存在着巨大的差异,因此对龙有着不同的理解。直到现在,中国最隆重的传统节日“春节”期间要舞“龙灯”,中秋节要划“龙船”、赛“龙舟”……龙文化博大精深,源远流长,影响着我们每一个华夏子孙。

汉语中与龙有关的词语很多,如“龙腾虎啸”、“龙骧虎奋”、“龙马精神”、“龙凤呈祥”等。中国的龙,具有图腾的基本特征,它是各民族共同崇奉的图腾神。

牛

牛勤劳、忠厚、坚韧。我们的祖先在几千年前将桀骜不驯的野牛驯化,为我所用。牛在中国几千年农耕文明中扮演了非常重要的角色。古人认为牛拥有“五行”中土属性和水属性的神力,是风调雨顺、国泰民安的象征。五行中讲水能生木,所以牛的耕作能促进农作物生长,又讲土能克水,所以古人们在治水之后,常设置铜牛、铁牛以镇水魔。全国各地也有出土的实物证据——比如闻名遐迩的黄河铁牛(开元铁牛、亦称唐代铁牛,位于永济市城西十五公里,蒲州城西的黄河古道两岸,各四尊。八尊大铁牛,各长3米多,最重的一头45000公斤,一方面作为地锚拉住桥上铁索;另一方面,古人认为“牛象坤,坤为土,土胜水”,于是以牛镇水安澜,其中的四尊铁牛已于1991年在山西永济出土)。

古代与有关牛有关的诗词、绘画作品很多。唐代诗人元稹《生春》诗云:“鞭牛县门外,争土盖春蚕”。先“鞭”而后“争”,是古代送冬寒迎新春风俗的组成部分。鞭春牛又称鞭土牛,起源较早。《周礼·月令》记载:“出土牛以送寒气”。后来一直保留下来,但改在春天,唐、宋两代最兴盛,尤其是宋仁宗颁布《土牛经》后,鞭土牛风俗传播更广,以至成为民俗文化的重要内容。唐代储光羲的五言诗中也有“老农要看此,贵不违天时。迎晨起饭牛,双驾耕东菑”的诗句。唐代大画家韩滉的《五牛图》是中国十大传世名画之一,堪称“镇国之宝”(现存于北京故宫博物院)。清代著名诗人袁枚在《所见》诗中有“牧童骑黄牛,歌声振林越”的优美诗句。民国大文豪鲁迅也曾经写下“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的名句。

几千年来牛勤勤恳恳,耕田犁地,任劳任怨。如今,随着农业机械化时代的到来,牛似乎完成了自己的历史使命,只能拴在贫困地区为数不多的牛棚里。牛因不能再为主人出力寝食难安……

牛是坚韧的,无论是寒冬还是酷暑,牛都无所畏惧,坦然面对。牛不会大喜大悲,总是那么从容淡定。牛的淡定让我们自愧不如。“文革”时,一位老作家被下放到农村参加“劳动改造”,他的任务是在生产队放牛。转眼年关将至,几个大队干部想吃牛肉。在那个艰苦的年代,牛是不能杀的。于是村干部让老作家将其中一头老牛牵到悬崖边,让几个村民将牛推下悬崖……老牛在掉下悬崖的瞬间用两条前腿奋力扒住崖壁,眼里流下了两行泪水,但最终还是掉下去摔死了。老作家心痛不已,那是他第一次见到牛流泪……后来他们如愿吃到了牛肉,但老作家却因此再次“获罪”被关进牛棚,终日与牛为伴。老作家悲愤难平,他对着牛嚎啕大哭,牛依然用平静的目光注视着他,嘴里慢慢咀嚼着枯草。终于有一天,老作家精神面临崩溃,决定结束自己的生命,他要用死亡来证明自己的清白。他将牛吃的稻草搓成绳子,牢牢地系在高高的牛角上,然后将绳子的另一头套在自己的脖子上。牛没有为他流泪,它低下头轻轻一摆,将老作家扔到一边,用无比平静的目光注视着老作家。老作家忽然大彻大悟,决定不再寻死。后来老作家被释放出来,他告诉朋友们,是牛救了他,是牛的淡定和从容拯救了他。

小时候,我们也曾经当过“放牛娃”。每天放学后,我们就将牛牵到水草茂盛的河边让牛吃几口鲜嫩的青草。我们将牛绳绕在牛角上,让牛在河边自由的吃草。自己则跑到河里抓鱼摸虾,偶尔回头看看牛,牛也会时不时的望望我们。我们这些放牛娃和自家的牛早已达成默契。只要我们不上岸,牛是不会走远的。等我们在水里玩够了,带上鱼虾来牵牛时,牛的肚子早已吃得圆鼓鼓的。我们就骑上牛背回家……

猪

汉语中“家”字宝盖头下面的“豕”(读音shǐ)字就是指的“猪”。猪在古人眼中是一种非常重要的家畜,特别是在自给自足的封建社会,猪是财富的象征。家里喂养着几头猪才能算是完整的家,富足的家。

西方人喜欢说“蠢驴”,而中国人却喜欢说“蠢猪”。在西方人眼中驴是很愚蠢的动物,在中国人眼中猪才是最愚蠢的动物。汉语中有一句很经典的骂语——“像个蠢猪”。猪真的很愚蠢吗?我以为猪不仅不愚蠢,相反它是一种很聪明的动物。猪在动物里面属较高智商者。美国科学家经实验发现,猪可以很快的学会一些简单的道具使用方法,在动物中仅次于动物中智商最高的黑猩猩。猪的嗅觉非常灵敏,不少国家海关、机场都有用猪来搜查毒品以及违禁品。经过专门训练的猪,有的会跳舞、打鼓、游泳;有的会直立推小车;有些比较机灵的猪还可以当“猪犬”使用;有的甚至还能用鼻子嗅出埋在土里的地雷……

猪的历史要追溯到四千万年前,有迹象证明家猪可能来自欧洲和亚洲。在被人们发现的化石中证明有像野猪一样的动物穿梭于森林和沼泽中。野猪首先在中国被驯化,中国养猪的历史可以追溯到新石器时代早、中期。据殷墟出土的甲骨文记载,商、周时代已有猪的舍饲。而后随着生产的发展,逐渐产生了对不同的猪加以区分的要求。商、周时代养猪技术上的一大创造是发明了阉猪技术。汉代随着农业生产的发展,养猪已不仅为了食用,也为积肥。唐宋时期隋、唐时养猪已成为农民增加收益的一种重要手段。《朝野佥载》说,唐代洪州人养猪致富,称猪为“汤盎”。唐代《云仙杂记》引《承平旧纂》:“黑面郎,谓猪也。”

家猪每天吃完就睡,睡够了就吃,长得白白胖胖的(也有黑猪),因此在人们眼中猪好像是最愚蠢的动物。其实猪是大智若愚,它知道在强大的人类面前反抗是无效的,与其每天自寻烦恼,“庸猪自扰”,还不如吃吃喝喝饱点口福,哪怕最终难逃被宰杀的命运,也无所畏惧,坦然面对。猪的全身都是宝。猪肉可以烹饪成红烧肉、扣肉、鱼香肉丝等美味佳肴。猪皮可以熬制成食用明胶,是制作拼盘的好材料。猪毛可以制作成实用的毛刷。就连猪粪也是庄稼最好的肥料。猪把自己的一切都奉献出来,这是对主人喂养自己的回报。从这个角度讲,猪是最懂得感恩的动物。比那些不懂得孝顺父母,不赡养父母甚至虐待父母的人比起来不知道强多少倍呢!

小时候,村子里大多数人家里都喂养着几头猪,到年关可以卖掉一头猪换几个钱筹备年货。家里遇到婚丧嫁娶的大事还可以宰杀一头猪,做成美味的佳肴招待客人。那时候,妈妈也和村里人一样,养鸡、养鸭、养猪换钱贴补家用,自己也可以吃一点。猪饿了就会在猪栏里哼哼唧唧的叫唤,每到这时候妈妈就会端着猪食(用谷壳加工成的东西,我们称之为“糠”,放在锅里煮透就可以喂猪)去喂猪,我都会跟着去看。妈妈将猪食倒进猪槽,猪都会迅速跑过来大口大口的吃起来。有时候为了争抢食物偶尔也会用长长的鼻子拱一下其他诸,那样子真是可爱极了。妈妈也会将剩菜剩饭和菜叶等扔进猪槽里。每天放学后,我们都会带上竹篮到野外采摘一些猪草回来喂猪。池塘里也有一些植物,比如“肥猪菜”、“虾蚯草”(方言)等猪也很喜欢吃。我们也采回家喂猪。它们从不挑食,主人喂什么它们就吃什么。

猪的脾气很暴躁,但对主人却很温顺。猪从来不攻击主人。小时候,我特别喜欢猪。有时候还会跑到猪栏里抚摸猪背上整齐的鬃毛。猪的颈部肉嘟嘟的,抚摸起来很柔软,很有趣。猪也很乐意主人抚摸它,鼻子里还发出一种哼哼的声音,像个小孩子一样,很可爱。有时候我还会拽着猪尾巴和它比力气。八十年代末,农村先富裕起来的村民开始用红砖盖房子,比土砖房更坚固,更美观。我家也拆掉土砖房,盖起了红砖房。我记得那时候我家喂有一头三百多斤的大肥猪。猪栏被拆掉后,它竟然还会跑到猪栏的位置睡起来。它好像很怀念它的家,舍不得离开。后来父母为了筹凑建房钱,把这头大肥猪卖了几百元钱,我还难过了好一阵子呢!

蛇年话蛇

2013年是农历癸巳蛇年。蛇——由于其本身给人冷酷无情的感觉,总让人敬而远之,但在中国以及世界其他部分国家的文化中,蛇是通灵之物,是让人敬畏的图腾。在传统的“十二生肖”中,最让人们畏惧的既不是“虎”,也不是“龙”,而是“蛇”。很多人都害怕蛇这种冷血动物。老虎固然很凶猛,但老虎只在深山老林中生存,离我们很遥远,也伤害不到我们。龙只是人们想象出来的一种图腾,现实生活中根本就不存在,所以也不可怕。至于鼠、鸡、羊、牛、猪等常见动物都不会对人类造成威胁。

蛇是一种很常见的爬行动物,中国各地都能见到,它离我们很近,就潜伏在我们身边。即使是在大城市中也经常能见到蛇的踪影。只要提到蛇,人们就会不寒而栗,因为在电视和网络等媒体中经常看到有被毒蛇咬伤甚至丧命的事情发生。我是属蛇的,按照农村的说法,今年是我的“本命年”。蛇对于像我这样在农村长大的孩子来说,并不陌生,田野里经常能见到它们。我从小就不怕蛇,小时候还经常打蛇,甚至抓蛇。根据我的经验,大多数蛇的胆子其实都很小,只要你不主动攻击它们,一般是不会伤人的,所以蛇并不可怕。

目前已知世界上有2000多种蛇,但真正有毒的蛇却只有600多种,所以大部分蛇是没有毒的。即便是毒蛇,只要你不伤害它们,是不会轻易攻击人类的。蛇的种类很多,其中最独特的“眼镜王蛇”专门以其他蛇类为食。眼镜王蛇的体内有一种抗毒血清,百毒不侵,各种毒蛇都无法伤到它。眼镜蛇、响尾蛇、金环蛇甚至巨大的蟒蛇,都是眼镜王蛇的美餐。所以,眼镜王蛇是当之无愧的“蛇中之王”。

蛇的视力很差,它们的眼睛只能看到微弱的光线,也分不清颜色。但是,蛇能靠气味感知世界,它们的舌头可以“侦测”空气中的各种气体分子,它们不断地吐舌头,搜寻猎物的气味。找到猎物的方位,伺机吞食。有的蛇还能通过热量寻找食物。例如“响尾蛇”的头部有一个探测热量的器官,能感知猎物的体温,从而找到猎物的方位。科学家模仿蛇的这一本领发明了“寻热导弹”,能够搜索敌机尾部喷发的热量,跟踪并摧毁敌机。让人们谈之色变的蛇竟然能在军事方面发挥这样的作用,你一定没有想到吧!

蛇没有耳朵,无法听到空气中传来的声波,但它能靠下巴感知到少量的声音。当蛇爬行时,下巴贴在地面,能感觉到地面的声波震动并向大脑传递声音信号。成语“打草惊蛇”就是这个意思。“打草”时,地面产生振动,蛇的下巴察觉后,就会感到危险而离开。所以我们在野外的杂草中行走时,可以先用木棍敲打地面,把隐藏在附近的蛇吓走,从而避免被蛇咬伤。

蛇在大多数人眼中是一种“不祥”的动物,所以很多人都不喜欢它。其实,多数蛇类都是昼伏夜出,对人类不构成威胁,因此,我们大可不必“谈蛇色变”。蛇全身都是宝——无毒的蛇肉可以做成美味的“蛇羹”。蛇胆和蛇毒都是珍贵药品,“蛇毒”可以止血、抗癌、降血压等,还可以医治很多疑难杂症。

千年蛇仙白素贞和许仙的爱情故事家喻户晓。白素贞医术高超,救死扶伤,处处积德行善,为人民做了很多好事。但最终却被自认为救苦救难实际上没有做出什么好事的“法海”镇压于“雷峰塔”下受尽折磨,让人唏嘘不已!法海善恶不分,颠倒黑白,多管闲事,着实让人厌恶至极!当然这些只是神话传说,不足为信!

2013年是农历癸巳蛇年,龙年即将过去,但愿我们在蛇年事业进步,大展宏图!

马年说马

马在“十二生肖”中位列第七。马在中国传统文化中地位极高,具有一系列的象征和寓意。“龙马精神”是中华民族自古以来所崇尚的奋斗不止、自强不息的进取、向上的民族精神。祖先们认为,龙马就是仁马,它是黄河的精灵,是炎黄子孙的化身,代表了华夏民族的主体精神和最高道德。

马在4000年前被人类驯服。马在古代曾是农业生产、交通运输和军事等活动的主要动力。马在古代社会中是很重要的动物,皇帝和达官贵人出行都要乘坐“马车”。在冷兵器时代,马甚至可以左右一场战争的成败。万马奔腾,刀光剑影的场面我们虽然不可能亲身经历,但在电影中却经常看到。良将配好马,好马配好鞍!马是很有灵性的动物,一匹好马会给主人带来好运,甚至在危难时还可以帮主人化险为夷。三国时刘备的坐骑“的卢”就曾经救过主人的性命。“跃马过檀溪”也传为佳话。假设刘备英年早逝,也就不会有“三国鼎立”的局面,从这个角度讲,马甚至可以左右历史!

西安“兵马俑”已被誉为“世界第八大奇迹”,“二十世纪考古史上的伟大发现之一”。 1969年出土于甘肃省武威市雷台墓的东汉青铜器“马踏飞燕”(又名“马超龙雀”、“铜奔马”)也是古代艺术精品之一。唐太宗李世民一生征战无数,对马的感情尤为深厚。死后还要将马带入陵墓,“昭陵六骏”因此名扬天下。“昭陵六骏”以形传神,形神结合,高度概括地塑造了它们的立行奔驰的身姿、步态,充分展现了它们的勇武、刚烈。“昭陵六骏”也是我国古代雕塑史上千古不朽的艺术杰作。“兵马俑”、“马踏飞燕”和“昭陵六骏”都是古人智慧的结晶,同时也说明古人对马是非常喜爱的。

历代帝王喜欢马,文人也大都喜欢马,有关马的诗句和文章更是举不胜举。东汉曹操在《龟虽寿》中写到——“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。”韩愈的《马说》也是千古名篇。唐代大诗人杜甫非常喜欢马,留下很多专门咏马的佳作,如《房兵曹胡马》、《驰马行》、《高都护驰马行》等。白居易《钱塘湖春行》中有“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”的优美诗句。唐朝边塞诗人岑参《白雪歌送武判官归京》中也有“山回路转不见君,雪上空留马行处”的诗句。宋代爱国诗人辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中有“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”的句子。北宋大文豪苏轼《江城子·密州出猎》中有“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈”的豪迈诗句!

历代画家也喜欢以马为题材作画。东晋顾恺之堪称马画大师,留下名画《洛神赋图》和《列女仁智图》。顾恺之的马画艺术及其理论为中国马画独立成科奠定了艺术基础。南齐武帝朝(公元483—493年)画家毛惠远是古代画史记载最早的宫廷马画大师,其专著《装马谱》使画马题材成为画科。人称“时有荥阳毛惠远善画马,并为当世第一人”。唐代前,除上述二人外,还有许多重量级的马画大师,如在顾恺之前后有三国吴曹不兴作《南海监牧十种马》、晋元帝长子司马绍画《游猎图》、刘宋朝陆探微写《五百马图》;毛远之以后南梁张僧繇和梁元帝马画最著名。张僧繇与顾恺之和陆探微有“六朝三大家”之称。元朝书画大家赵孟頫和清代宫廷画家郎世宁都是画马高手。当代大画家徐悲鸿的马更是让人过目不忘,精神振奋!

当今社会,经济高速发展,军事科技日新月异,马也早已退出血腥的战场,不再征战沙场。古代“田忌赛马”的故事代代相传,引人深思。“赛马”也是当代人最为喜爱的运动之一,极具挑战性和观赏性。

马年即将到来,恭祝大家马年吉祥,在工作中“一马当先”,事业“马到成功”!

附:

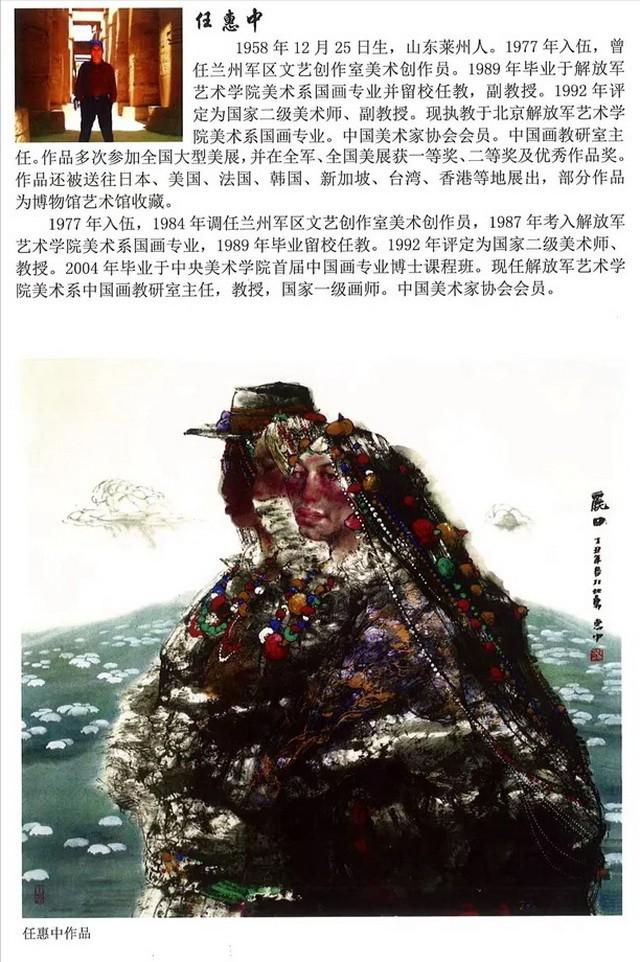

作者简历

胡俊文——1977年5月生于湖北孝感,大专学历。散文诗词散见于《湖北日报》、《今日湖北》、《孝感日报》、《孝感晚报》、《湖北诗词》、《诗词报》、《诗词月刊》、《诗词世界》、《东坡赤壁诗词》等全国各级诗词刊物;教学论文散见于《孝南教研》、《帅作文》等报刊杂志。书法篆刻作品参加全国各级各类书法比赛,多次入选,入展并获奖。

现为湖北省诗词学会会员,孝感市诗词学会副秘书长;孝南区诗词楹联学会副会长兼秘书长;孝感市作家协会会员;孝感市书法家协会会员;孝南区书协理事,孝南区教育书协常务理事;《桃花诗文》副主编;个人简历和诗词作品入编《中华诗词集成•湖北卷》等大型专辑。著有散文集《岁月匆匆》。

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

京公网安备 11010802030955号 |增值电信业务经营许可证京IPC证B2-20192229号

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论